Introducción

Los cambios en las condiciones económicas, sociales y tecnológicas en la agricultura derivadas de las políticas públicas del Gobierno Mexicano, han provocado que los productores tomen decisiones con el fin de adaptarse a una realidad agrícola compleja1. Una de estas decisiones fue el cambio en el patrón de cultivos, y en las prácticas de manejo que le subyacen2. Si bien, este fenómeno se estudió previamente, existe falta de información de lo que sucedió en el contexto local, y cómo se ha transformado la estructura de cultivos (inclusión y exclusión de especies cultivas)3.

Esto es importante, en lugares donde la agricultura, además de ser el quehacer productivo principal, también forma parte del modo de vida e identidad de los que viven allí4. Así, en México y particularmente en el centro del estado de Veracruz (donde se realizó el presente estudio), el patrón de cultivos actual solo puede explicarse con base en sus antecedentes históricos, resultado de las decisiones tomadas por los productores a lo largo de varias décadas, como una forma de adaptación a una serie de políticas agrícolas, que tuvieron como eje la reducción del papel del Estado, que limitó los recursos destinados al fomento agrícola, situación que afectó mayormente a pequeños productores y sus familias5.

Sin embargo, estos cambios en el patrón de cultivo (antes conformado por especies tradicionales que además formaban parte de su cultura culinaria), si bien, permitió a los productores ingresar al mercado, también provocó, que la producción local estuviera más expuesta a la fluctuación de los precios en el mercado, así como, a la adopción de ciertas prácticas de manejo, incluida el monocultivo, que provocaría la perdida de la fertilidad natural del suelo y aumentaría su dependencia de insumos externos progresivamente más caros. Así, por un lado, el ingresó, pasó a depender de un solo cultivo y por el otro, se redujo la diversidad de alimentos en la dieta de los productores y sus familias6.

En consecuencia, la presente investigación tiene carácter descriptivo, con el propósito analizar el impacto de los cambios en los patrones de cultivo, y su relación con la pérdida de la sostenibilidad de la agricultura en el centro de Veracruz, México, entendiendo, a la sostenibilidad como un metaconcepto útil en la comprensión y búsqueda de soluciones a los problemas socio-ambientales de esta actividad productiva donde convergen factores ambientales, sociales y tecnológicos7

Materiales y métodos

La presente investigación se llevó a cabo en las localidades de El Mango, El Faisán, el Limón, Angostillo, Rancho Nuevo y Xocotitla en Paso de Ovejas, Veracruz, México. Este municipio se encuentra entre las coordenadas 19°17’ - 19°22’ latitud Norte y 96° 20’- 96°38’ longitud Oeste, con una altitud entre los 10 y 400 msnm8. En la encuesta participaron productores de caña de El Mago y el Faisán (agricultura de riego), mientras que en el resto de localidades se entrevistó a productores de maíz (agricultura de temporal), siendo esta investigación parte de un proyecto mayor denominado “Adaptación de los agroecosistemas en el trópico subhúmedo veracruzano ante el cambio climático”.

En cuanto a la muestra probabilística, ésta consistió en una estratificada tomando como base el marco muestral, de 302 productores. Para la obtención de su tamaño, se utilizó la fórmula de Scheaffer et al.9, encuestándose finalmente 210 productores.

La muestra dirigida consistió en identificar a algunos informantes, quienes ayudaron a identificar a otros utilizando la técnica “bola de nieve”10. Este tipo de muestra fue utilizada para identificar a productores que participaron como informantes en las entrevistas a profundidad (n=27). El número de entrevistados se determinó heurísticamente a partir del “punto de saturación”, momento en el cual la información obtenida comenzó a ser redundante11. En cuanto a la realización de entrevistas a profundidad guiadas, los datos obtenidos fueron sistematizados en una base en Excel y su análisis fue, realizado a través del análisis temático12.

El cuestionario, se aplicó a los participantes de enero a junio de 2014 en las 6 localidades del área del estudio. Los datos obtenidos fueron sistematizados en una base de datos. La encuesta, las entrevistas y las historias de vida fueron técnicas complementarias en este proceso de investigación. En este sentido, los cambios realizados por los productores en sus prácticas de manejo de sus agroecosistemas fueron identificados a través de la encuesta, mientras que sus causas, por medio de las entrevistas a profundidad guiadas e historias de vida. El estadístico fue exploratorio y se usó el software Statistica 7.1 (Stat Soft Inc. 1984-2006, Tulsa, O.K., USA).

Resultados

El área de estudio se caracteriza fisiográficamente porque en la zona de temporal, los tipos de suelo predominantes son barrial o tierra negra (molisol o vertisol), tierra amarilla (entisoles), cascajillo (inceptisoles) y tierra arenosa, se trata de suelos poco profundos, pedregosos y con bajo contenido de materia orgánica (MO)13. Mientras que en la zona de riego los suelos son tipo Feozems, tienen suficiente MO, nutrientes, así como, suelos vertisoles caracterizados por ser duros, con grietas anchas, profundas durante el estiaje y susceptibles a la erosión14. Actualmente en la zona de temporal se cultiva principalmente maíz, mientras que en la de riego, caña de azúcar.

Los tipos de vegetación observadas en el área de estudio son selva mediana subperennifolia, vegetación riparia y comunidades secundarias15. Mientras que el clima predominante es Aw° (w), cálido subhúmedo con una precipitación anual entre los 1200 y 1000 mm16. En esta área de estudio, los cambios asociados al cambio climático, al igual que en otras regiones, muestran una tendencia a menor precipitación y mayor temperatura17. Esto pone en riesgo en particular al maíz, ya que el cultivo de caña se realiza en la zona de riego.

Los productores en el área de estudio son en su mayoría descendientes de los trabajadores agrícolas que laboraban en las grandes haciendas a principios del siglo XX. Los movimientos agrarios en los años 20 y 30 del siglo pasado terminaron en una serie de resoluciones presidenciales para la conformación de una serie de núcleos ejidales18.

El núcleo ejidal de El Mango se conformó con base en la resolución presidencial en 1935, con una dotación de 211 ha, consideradas como tierras de temporal de primera. A cada ejidatario le correspondió un total de 6 ha. En la revisión documental no se identificó la superficie parcelada, con infraestructura, ni la correspondiente a ríos, arroyos y cuerpos de agua. En 1935, también se realizó el decreto para el ejido El Faisán con una dotación de 524-08-47.467 ha, 28-63-79.932 se destinó para infraestructura, la superficie con ríos, arroyos y cuerpos de agua fue de 3-16-82.329. Los productores fueron dotados individualmente con 7.5 ha. Un acta de investigación de usufructo realizada en 1990 señala que, en ese año, en el ejido se cultivaban caña, pasto, papaya, maíz, mango y plátano.

Angostillo fue constituido como ejido en 1936, dotado con una superficie parcelada de 864-15-28.026 ha, con 14-06-98.915 de infraestructura y 17-57-41.593 con ríos, arroyos y cuerpos de agua. A cada ejidatario se le asignaron 10 ha. Al momento de la resolución presidencial, en la hacienda sujeta de expropiación se identificó la producción de maíz, frijol y arroz como cultivos principales, en menor importancia se indican el jitomate, la caña de azúcar, el chile y los frutales. Esta diferencia fue realizada con base en la superficie cultivada.

La resolución presidencial para la conformación del ejido El Limón fue dictada el 01 de mayo de 1936, 238-65-16.931 ha fueron para el área parcelada, mientras que para infraestructura se destinaron 2-65-91.199. La superficie total dotada fue 241-31-08.130 ha. La superficie por ejidatario fue de 10 ha y no se menciona área alguna que cuente con ríos, arroyos o cuerpos de agua. El acta de resolución ni las actas de investigación de usufructo parcelario mencionan los tipos de cultivo o ganado existentes al momento de expedirlas.

En 1942, según decreto presidencial a Xocotitla le fueron otorgadas 611-76-15.671 ha, de las cuales 521-42-90.213 correspondían al área parcelada, 50-088-96.796 al uso común, 05-35-74.526 a infraestructura y 10-52-17.920 a cuerpos de agua. A cada ejidatario se le dotó 13 ha. Un acta de investigación general de usufructo parcelario en 1996, indica que el área parcelada era utilizada para la producción de maíz, frijol, mango, papaya, jitomate, pasto y algunas áreas identificadas como acahual.

Rancho Nuevo se formó como ejido en 1957, con una dotación de 630 ha. El área parcelada fue 610-49-88.336 ha, de las cuales 7-38-24.891 contaban con infraestructura y 0-07-90.817 correspondían a ríos, arroyos y cuerpos de agua. A cada ejidatario se le dotó de 20 ha, 18 de tierra de temporal y 2 de agostadero. Un acta de investigación de usufructo parcelario en 1996 señaló el cultivo de maíz, frijol, jitomate, papaya, chile, como los cultivos más importantes.

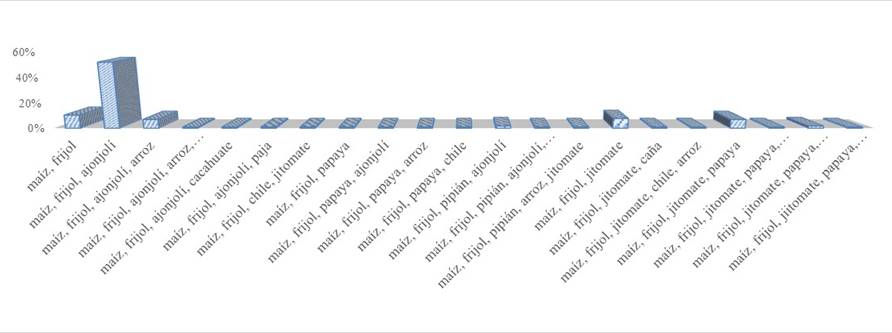

En cuanto a los resultados de la encuesta, los hallazgos indican en los años 70 del siglo pasado en esta área de estudio los principales cultivos eran el frijol y el maíz, el 50 % de los entrevistados además sembraba el ajonjolí el cultivo de mayor valor comercial cuya producción era apoyada por la empresa Aceites Faro, al otorgar crédito de avío para la producción y pagar cosechas por adelantado. Este hecho permitió no solo financiar el ajonjolí, sino también, a otros cultivos (Figura 1).

(Fuente: datos de campo)

Figura 1 Patrones de cultivos predominantes en la década de los 70 del siglo pasado en el área de estudio

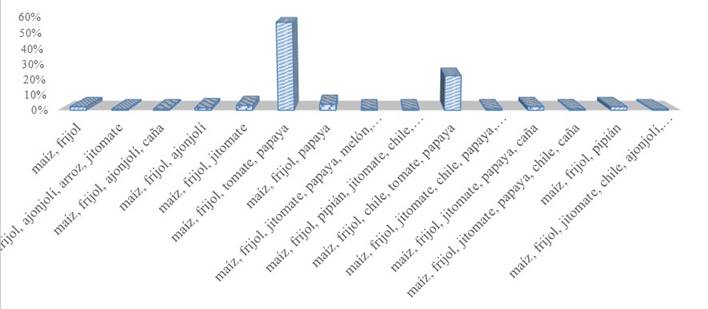

Sin embargo, este patrón cambio una década después, cuando se reduce el gasto público para la producción incluía la producción de caña (desaparece Azúcar, S.A. y así, los subsidios y créditos a los cañeros)19. En este contexto, los productores comienzan a introducir hortalizas de alto valor comercial como el jitomate, chile y papaya maradol, tanto así que, en los años 80 del siglo pasado el 50 % de los productores tenían en sus áreas productivas jitomate y papaya, mientas que el 20 % jitomate papaya y chile (Figuras 2 y 3).

Figura 2 Patrón de cultivos predominante en la década de los 80 del siglo pasado en el área de estudio

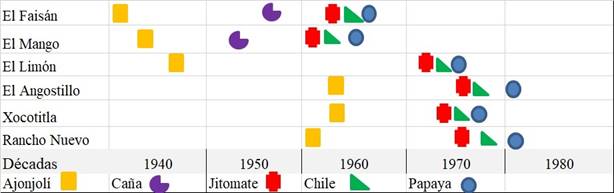

Figura 3 Introducción de cultivos comerciales en el área de estudio (Fuente: entrevistas a profundidad)

Este cambio en el patrón de cultivos fue gradual como lo evidencia la información obtenida en las entrevistas a profundidad, donde el cultivo de ajonjolí, fue sucedido por la caña, para ser reemplazado por el jitomate en primera instancia, el chile y finalmente la papaya maradol (Figura 3).

Discusión

Los cambios en el patrón de cultivos en el área de estudio, incluyó la incorporación a lo largo de los años de cultivos comerciales como caña, jitomate, chile y papaya maradol, ocupando espacios antes dedicados al cultivo de especies tradicionales como maíz y frijol. Si bien, hay algunos aspectos coincidentes que propiciaron la inclusión y posterior exclusión de estos cultivos en los agroecosistemas, también existen aspectos que solo pueden ser explicados a través del antecedente histórico rescatado a través de los participantes en cada una de las entrevistas realizadas.

Así, en la zona de agricultura de riego, particularmente en El Mango y El Faisán, fue donde primeramente comenzaron a cultivarse pequeñas superficies con el cultivo de jitomate (años 30 e inicio de los 40 del siglo pasado). Un cultivo cuyas cosechas se comercializaron en el puerto de Veracruz a través del ferrocarril. Posteriormente, y considerando las condiciones brindadas por la construcción del Distrito de Riego 06 en 1950, lo que permitió a los productores reducir el riesgo asociado al estiaje y sequía, se introdujo la caña, cultivo que comenzó a tener precios favorables, además los productores comenzaron a recibir apoyo gubernamental, para el fomento de su producción como parte de una estrategia para abastecer de azúcar al mercado nacional. Este fomento consistió en incentivos para la ampliación de la superficie cultivada, financiamiento, asesoría y otorgamiento de seguro médico y pensión a los productores19.

Sin embargo, una década después, en El Mango y El Faisán, resurgen con intensidad mayor, en la producción de jitomate, chile y papaya. Los productores manifestaron que la producción obtenida era lo suficiente atractiva en volumen y calidad para que compradores del centro del país se desplazaran hasta esta área para adquirir las cosechas. En ese periodo, el Estado aún podía considerarse como un sistema aglutinador20 que dirigía las políticas agrícolas, y favorecía la relativa inclusión de un sector de los productores agrícolas del país, entre ellos, los del área de estudio. Esta época fue un reflejo a nivel local del denominado “Milagro Mexicano”, un proceso derivado del efecto positivo de un conjunto de políticas encaminadas al desarrollo agrícola, como un medio para la obtención de alimentos y materias primas baratas como parte de un plan nacional de desarrollo, que tenía como fin último, impulsar la industria nacional5.

No obstante, a finales de la década de los años 70´s del siglo pasado, los productores de El Mango y El Faisán, comenzaron a tener problemas asociados con la presencia de enfermedades en el jitomate, chile y papaya, quienes, al carecer de asesoría técnica, y la inaccesibilidad a los pesticidas necesarios para el control fitosanitario, optaron por abandonar dichos cultivos. En contrasentido, el cultivo de la caña se expandió, particularmente, con el establecimiento en la región de los ingenios El Modelo y La Gloria, que facilitaron la comercialización y procesamiento de la caña. De ese modo, este cultivo se convirtió en un componente casi único en los agroecosistemas de El Mango y El Faisán, convirtiéndose gradualmente en el monocultivo más importante.

“Cuando él [ji] tomate, chile, papaya dejaron de dar, empezamos a cultivar más caña.” I25, 69 años, ejidatario, El Faisán.

En tanto, en la zona de temporal, específicamente, en El Limón, Angostillo, Rancho Nuevo y Xocotitla, durante los años 40´s hasta finales de los 50´s del siglo pasado, su agricultura era básicamente de autoconsumo. En la década siguiente hubo quienes comenzaron a producir en pequeña escala ajonjolí (2 décadas después que en la zona de agricultura de riego), se cultivó principalmente en El Limón y El Angostillo, esto al menos por una década (entre 1965 y 1975). El declive de la producción del ajonjolí sucedió cuando la empresa que les compraba sus cosechas sustituyó al ajonjolí producido localmente con oleaginosas adquiridas a precios internacionales menores, asimismo, el Estado eliminó el precio de garantía del ajonjolí a finales de la década de los 80´s desalentando así, la producción nacional21.

En cuanto al cultivo de jitomate y chile, en la zona de agricultura de temporal, este comenzó hasta los años 70 ´s del siglo pasado, a la comercialización de estas cosechas se sumó la del cultivo de maíz. La superficie dedicada a la producción de jitomate, chile y papaya por productor, iba desde varias ha hasta pequeñas superficies menores a media ha. Es así como, la producción de cultivos comerciales inició más tardíamente en la zona de temporal, en un ambiente de producción más restrictivo.

Es importante mencionar, que el factor limitante principal era el financiamiento del ciclo agrícola, de ahí los ejidatarios y pequeños propietarios de esta zona de temporal hicieron uso del financiamiento obtenido a través de hermanos, amigos y socios. Aunque algunos productores cultivaron solamente pequeñas porciones de su parcela con estos cultivos, pudieron beneficiarse en alguna medida de esta actividad efervescente que contaba con un mercado asegurado. Y aunque las vías de comunicación consistían en brechas en condiciones pésimas, estas no impedían la comercialización de las cosechas.

Sin embargo, al igual que con los productores que contaban con riego, la aparición de ciertas enfermedades que no pudieron ser controladas por la carencia de asistencia técnica, ni recursos para la adquisición de agroquímicos costosos, implicó un decrecimiento de su producción para posteriormente ser excluidos por los productores de sus agroecosistemas. Esto condujo a los productores, a dedicarse nuevamente en mayor medida a la producción y comercialización del maíz y frijol. Sin embargo, se generó un cambio radical en el objetivo de producción del maíz, el cual pasó de ser un cultivo asociado milenariamente al auto abasto a una producción con fines comerciales (Figura 3).

En consecuencia, los cambios en el patrón de cultivos en el área de estudio reflejan los cambios sucedidos en las políticas públicas, la reducción del presupuesto dedicado a la agricultura, desaparición de instituciones de fomento. La necesidad de los productores por insertarse al mercado regional y nacional22 hizo que priorizaran el cultivo de variedades de maíz y de hortalizas con base en las necesidades de los oferentes, esto simplificó su patrón de cultivos impactando su dieta familiar (seguridad alimentaria) y dio inicio a prácticas de manejo que involucraron en mayor medida el uso de agroquímicos, lo cual a lo largo de décadas ha ocasionado la degradación de los suelos, la disminución de su agrobiodiversidad (desaparición de especie con diferente grado de manejo, desde las cultivadas hasta las sujetas a recolección).

En otras palabras, la producción se desplazó del consumo familiar e intercambio en mercados de relativa proximidad, a mercados más grandes, favoreciendo la idea de obtención de un ingreso monetario y con ello la acumulación económica individual. Y aunque décadas después los productores de esta área abandonaron estos cultivos comerciales (excepto la caña) el fin principal de la producción de todas sus cosechas fundamentalmente la comercialización. Así, los cañeros dejaron de sembrar maíz para autoconsumo y los productores que sembraban maíz en la zona de temporal dejaron de cultivar las razas nativas que antes formaban parte elemental de su dieta. Otro efecto de lo anterior, fue el impacto negativo al suelo y la agrobiodiversidad al favorecerse la presencia de monocultivo, una forma de cultivo más intensa que favoreció la presencia mayor de plagas y enfermedades favoreciendo el uso intensivo y prolongado de agroquímicos. Esto sucedió tanto en la zona agrícola de riego como en la de temporal.

Lo expuesto anteriormente, permite inferir la pérdida de sostenibilidad, lo cual se expresa en suelos degradados y dependientes de insumos externos, un patrón de cultivos donde el maíz y la caña se erigen como los monocultivos más importantes, siendo la base de los ingresos de los productores, los cuales se ven afectados por las fluctuaciones de los precios en el mercado, derivando en la pérdida del germoplasma y conocimiento tradicional de plantas medicinales, plantas comestible sujetas a recolección o con un grado de manejo mínimo (especies toleradas y fomentadas).

Estos hallazgos deben ser considerados en el diseño y establecimiento de estrategias para el desarrollo de la agrícola en contextos locales/regionales; es decir, deberá considerarse las prácticas de manejo de los agroecosistemas y el modo en que estas son realizadas por los agricultores, y como éstos, responden a la información que reciben de su entorno: mercado agrícola, mercado de insumos y agroquímicos, políticas agrícolas, políticas ganaderas, políticas agrarias, leyes sobre la administración de los recursos naturales, entre otros.

text in

text in

uBio

uBio