Introducción

Este artículo se centra en los hallazgos obtenidos a partir de investigaciones sobre la violencia de género en instituciones de educación superior en América Latina y Europa. El artículo describe la perspectiva de los actores principales, en particular el cuerpo estudiantil femenino, al visibilizar diversos tipos de violencia, haciendo especial hincapié en la violencia de género y sus múltiples manifestaciones.

Una de las expresiones de violencia que a menudo pasa desapercibida es la violencia simbólica, una forma de dominación que se ejerce a través de los significados, representaciones y normas que perpetúan la desigualdad entre distintos grupos sociales. Esta forma de violencia también se manifiesta en el ámbito educativo, donde se reproducen relaciones de poder basadas en el género, la clase, la etnia, la orientación sexual y otras categorías, así lo demuestra la serie de artículos revisados. El propósito de este artículo fue analizar si los estudiantes universitarios viven la violencia simbólica en el sistema educativo superior de América Latina y Europa, tanto por parte de docentes, como de sus pares, y cómo esto afecta su bienestar físico, emocional y académico. Es un análisis que busca contribuir al debate sobre la prevención y erradicación de la violencia de género en el ámbito educativo, así como a promover una cultura de respeto, equidad e inclusión que se traduzca en cambios y no quede sólo en el discurso.

Para llevar a cabo esta investigación, se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos de Scielo, Redalyc y Dialnet, utilizando las palabras clave “violencia de género”, “educación superior” y “violencia sexual en instituciones de educación superior”. Se seleccionaron 21 artículos publicados entre 2017 y 2023 en revistas indexadas y revisadas por pares que a abordaron el tema desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas. Se empleó el método de metaanálisis Quorum para evaluar la calidad y relevancia de los artículos, considerando criterios como claridad, coherencia, rigurosidad, originalidad y pertinencia.

Los resultados revelan que las formas más comunes de violencia simbólica entre los estudiantes universitarios incluyen la discriminación, el acoso, el sexismo, los estereotipos, la invisibilización y la humillación. Con lo que estas formas de violencia tienen un impacto negativo en el rendimiento académico, la autoestima, la salud mental, la salud física, y las relaciones interpersonales de los estudiantes que serán futuros profesionales. Es importante señalar que se encontraron diferencias significativas entre América Latina y Europa en cuanto a frecuencia, intensidad y consecuencias de la violencia simbólica, así como en las estrategias para prevenirla y eliminarla. Estas diferencias se explican por factores históricos, culturales, políticos y condiciones socioeconómicas que influyen en el desarrollo del sistema educativo superior en cada región.

Las conclusiones del artículo señalan que la violencia simbólica es un fenómeno complejo, persistente y multifacético que desafía al sistema educativo superior como espacio de formación integral y ciudadana, porque es un sistema responsable de validar y legitimar actitudes violentas, muchas en contra de las mujeres universitarias. Quienes, aunque en la actualidad tienen acceso masivo en las universidades, aún deben enfrentar a una institución con comportamientos violentos impuestos simbólica y normativamente.

En relación a las recomendaciones de los artículos revisados, se identifica una falta de profundidad en las sugerencias, ya que estas no muestran un impacto significativo en la trascendencia del sistema educativo superior, si bien la evidencian a través de las investigaciones.

Desarrollo

En respuesta a la pregunta de investigación: ¿De qué maneras experimentan las estudiantes universitarias la violencia sexual en instituciones de educación superior?, se llevó a cabo una investigación bibliográfica, cuyos resultados se presentan en este artículo.

La discusión se centra en los resultados teóricos de la sistematización de la información a través del método Quórum, realizada por tres expertos en los campos de la psicología, la comunicación y ciencias de la educación, quienes llegaron a conclusiones que arrojan luz sobre las razones subyacentes que perpetúan la violencia de género en las instituciones de educación superior.

La revisión de artículos se basó en una búsqueda bibliográfica de 38 artículos, inicialmente seleccionados en las bases de datos Scielo, Redalyc y Dialnet. Para la búsqueda se utilizaron las palabras clave “violencia de género”, “educación superior” y “violencia de género en la educación superior” hallándose más de 100 artículos. De los cuales se hizo una primera selección en función de criterios que incluyeron la actualidad (desde 2017 a 2023), la referencia a diversas manifestaciones de violencia, la calidad metodológica y la indexación de las investigaciones.

Para el análisis de los documentos se utilizó el método Quórum (Quality of Reporting of Meta-analysis). Proceso que comenzó con la definición de los objetivos, la revisión bibliográfica y la identificación de las fuentes, que, en este caso, incluyeron las bases de datos mencionadas anteriormente. Además, se estableció como criterio exclusivo la revisión de artículos provenientes de revistas académicas. El muestreo se realizó de manera no probabilística, seleccionando artículos que abordaron una variedad de tipos de violencia. Para evaluar la calidad de los artículos, se descartaron aquellos contenidos que no cumplían con criterios de calidad, no aportaban información novedosa o no se relacionaban directamente con el tema de investigación.

Luego de definir los artículos, se procedió a su lectura, se resumieron datos generales como: año de publicación, el país de origen, los objetivos, las metodologías empleadas, las categorías de análisis, las unidades de análisis, los hallazgos y las conclusiones. Tras llevar a cabo esta revisión en profundidad de los 21 artículos, se obtuvieron los siguientes resultados:

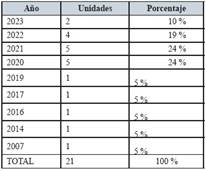

Tabla 1. Artículos científicos revisados por año de publicación

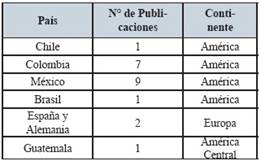

Tabla 2. Artículos científicos revisados por país de origen

Como se evidencia en los cuadros 1 y 2, los artículos fueron publicados en un rango de tiempo que abarca desde 2007 hasta 2023, y provienen de revistas indexadas y revisadas por pares en diferentes países, pero, sobre todo de México y Colombia. Los estudios revisados emplearon una variedad de métodos para abordar el problema. Catorce de las investigaciones utilizaron métodos cualitativos, que implican la recolección y análisis de datos no numéricos, como entrevistas, grupos focales, observaciones o análisis documental. Cuatro estudios optaron por métodos cuantitativos, es decir, recopilaron y analizaron datos numéricos a través de cuestionarios, escalas o pruebas. Los tres restantes utilizaron métodos mixtos, que combinan enfoques cualitativos y cuantitativos. Los estudios también presentaron una diversidad de diseños de estudio, incluyendo diseños experimentales, no experimentales, transversales y longitudinales.

Además, los estudios identificaron diversas formas de violencia que afectan a las mujeres en el ámbito educativo, tanto por parte de docentes como de sus compañeros. Las formas más comunes de violencia incluyeron la discriminación (9 menciones), el acoso (8 menciones), el sexismo (7 menciones), los estereotipos (6 menciones), la invisibilidad (6 menciones) y la humillación (5 menciones). Estas formas de violencia se encuadran dentro de la categoría de “violencia simbólica”, que se refiere a la manera en que los grupos dominantes imponen su visión del mundo y sus valores a los grupos dominados mediante el uso de símbolos, discursos, normas e instituciones.

Por otra parte, en los artículos se identificaron otros tipos de violencia, que incluyeron la violencia doméstica (4 menciones), el racismo (3 menciones), el machismo (3 menciones), la exclusión (3 menciones), la violencia física (2 menciones), la violencia sexual (2 menciones), la violencia psicológica (2 menciones) y la violencia económica (1 mención). En las investigaciones revisadas también se evidenció disparidades en el ingreso de mujeres y hombres a la universidad. Estas diferencias resultan en una menor presencia de mujeres en carreras consideradas "masculinas" o "prestigiosas", como las ciencias exactas (ingeniería), y en una mayor presencia de mujeres en carreras consideradas "femeninas" o "subalternas", como las humanidades y ciencias sociales. En estas últimas, es donde con mayor frecuencia se reproducen prácticas machistas y sexistas, la discriminación y el acoso, según lo indican las investigaciones. Esto contribuye a la generación de estereotipos que suelen limitar la participación de las mujeres en ciertas carreras y actividades educativas.

Los estudios sugieren estrategias para prevenir o abordar la violencia simbólica de género, como la concientización, la capacitación, el empoderamiento y las interacciones interculturales críticas. Tras la lectura y análisis de los artículos, se observa que la violencia dirigida contra las mujeres universitarias conforma un fenómeno complejo, recurrente y de difícil solución.

En primer lugar, este fenómeno es complejo debido a la variedad de factores que influyen en su origen. No solo se limita a la educación superior, sino que se arraiga desde el seno familiar, lo que complica la comprensión de los factores interno y externos que afectan a las personas.

En segundo lugar, el fenómeno de la violencia de género es recurrente. Se evidencia en denuncias presentadas contra las autoridades que administran las universidades y contra algunos docentes.

Finalmente, se observa que no existen experiencias que demuestren la resolución del problema con eficacia y eficiencia. Si bien existen iniciativas interesantes la difícil resolución cruza con una serie de factores, como poca atención al problema, ausencia de identificación como problema, ausencia de sanciones ante las denuncias, repitencia de la impunidad, etc.

Por lo que se observa que es un fenómeno complejo, ya que las múltiples formas de violencia que experimentan las mujeres en razón de su género se ven agravadas por la estructura de las instituciones de educación superior. Sus contenidos y políticas están determinadas por el Estado, que puede tener tendencias autoritarias.

Esto trasciende al sistema educativo y a sus instituciones de educación superior, las cuales, siendo entidades sociales desempeñan un papel significativo en el desarrollo humano, cultural, científico y económico de la sociedad. Sin embargo, también pueden reflejar y reproducir desigualdades y relaciones de poder asimétricas. Estas desigualdades, cuando se analizan desde una perspectiva crítica, se observan que generan mecanismos que afectan al acceso, la sostenibilidad, el éxito y la calidad de la educación superior para diferentes grupos sociales.

Si consideramos que el “poder” en sí mismo constituye un sistema de represión social y de dominación, que en el caso del Estado utiliza a las instituciones como dispositivos para fortalecer su autoridad. Los individuos sobre los que se ejerce poder llegan a establecer relaciones de poder entre sí, y con la misma autoridad. Por lo tanto, las instituciones pueden ser inherentemente represivas en cuanto a la libertad del individuo (Foucault, 2000).

En consecuencia, la universidad una institución de formación superior, al ser parte integral del sistema educativo, se convierte en una entidad que restringe la libertad del individuo. Bajo la guía estatal, además, la universidad promueve un conocimiento único que refuerza las jerarquías sociales, desigualdades y estructuras de poder (Bordieu, Paseron, 1990) recreando de múltiples formas mecanismos de reproducción del poder y a su vez de sometimiento. No se puede negar la naturaleza “violento-génica” como lo señala Segato (2020), ya que es aceptada y legitimada por una justificación científica que desestima los conocimientos locales de diversas poblaciones, pero cuenta con la aprobación del Estado, ya que crea un mecanismo de dominación basado en la razón científica y la meritocracia (Foucault, 1974).

A este sistema educativo, intrínsecamente violento y vetado a las mujeres, desde hace medio siglo atrás, ingresaron las féminas, que igualan y/o superan a los hombres en términos de matriculación, titulación y obtención de premios. Inclusive a pesar de enfrentar una serie de trabas y factores violentos relacionados con su condición económica, étnica y de género que, según Crenshaw (1989) son factores que se interseccionan, al momento de producirse la violencia contra la mujer.

Pese al incremento de las mujeres en las universidades referido, que es un paso favorable a este grupo, no implica mayor equidad de género; porque al interior de las instituciones educativas no necesariamente existen procesos democratizadores y menos elementos de justicia social. Al contrario, en el seno de la universidad se puede generar desigualdad, exclusión y resistencias cuando las mujeres buscan cargos de dirección dentro de la universidad; lo que incrementa la dependencia (Buquet, 2013). Entonces a pesar del aumento de la presencia de mujeres en las universidades, si bien es un avance significativo para este grupo, es un hecho que no garantiza una mayor equidad de género.

Sabe señalar que la violación de los derechos de las mujeres debido a su género es conocida como violencia de género, un concepto que es permanentemente referidos en casi el 100% de los artículos revisados. Cabe señalar que este término ha evolucionado, y ya no se piensa que la violencia es un asunto biológico o doméstico, sino de género. Esto justifica el uso común en casi todas las investigaciones de esta categoría, que se define como “cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a la mujer por su condición de mujer, (Convención Belém do Pará, 1994).

Las investigaciones revisadas revelan que las mujeres sufren de violencia de género debido al mandado de masculinidad colectivo y silencioso. Según la teoría de género, este mandato se conoce como masculinidad hegemónica y hace referencia a las expectativas sociales y culturales que presionan a los hombres para que adopten comportamientos, pensamientos y emociones que se consideran “masculinos” Connell (2005) y, en algunos casos violentos. Esto da forma a prácticas, hábitos y costumbres de manera sutil y silenciosa, reforzando las expectativas sociales y culturales de una sociedad patriarcal a la cual la población a menudo se adscribe voluntaria o coercitivamente.

En la universidad, con el objetivo de mantenerse o aprobar, muchos de los estudiantes a menudo se someten a un ejercicio indiscriminado de poder. Especialmente durante los primeros semestres universitarios. Se ven obligados a adaptarse y aceptar códigos, como el de “mínimo esfuerzo”, buscando aliarse con miembros del sistema dominante, lo que a su vez representa la naturalización de la violencia en contexto de educación superior (Mingo, 2020).

La violencia simbólica mencionada en repetidas ocasiones en las investigaciones, se basa de acuerdo a Bordieu, en la identificación subconsciente y la complicidad de los sujetos dominantes. Estos “dominantes” pueden ser las autoridades, los docentes y administrativos en el ámbito de la educación superior que ejercen un poder administrativo consciente, pero también pueden ser los estudiantes que son dominados.

La violencia simbólica que se origina en diferentes contextos de la educación superior crea una forma de dominación silenciosa y sutil que no depende de la fuerza física o de actos explícitos. Según Bourdieu (2000), se manifesta de manera inconsciente a través del uso de normas y símbolos de la institución, que son aceptados por toda la población universitaria.

En ese sentido, se puede afirmar que las instituciones de educación superior no generan espacios de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Paradójicamente, por su estructura reflejan y perpetúan las diferencias de género en términos de acceso, permanencia, éxito y calidad educativa (Lamas, 1996).

De este modo, la institución educativa establece una cultura y un conocimiento considerados legítimos, lo que beneficia a los grupos dominantes y excluye o margina a los subgrupos, en este caso, a las estudiantes mujeres, lo que se refleja en la falta de participación de las mujeres en puestos directivos y académicos, lo que, según Lamas, se debe a la mayor vulnerabilidad de las mujeres ante situaciones de violencia política, doméstica o sexual; entre otras (Lamas, 1996).

En consecuencia, se puede afirmar que en el entorno de la educación superior perpetúa de manera social y tácita las desigualdades, las relaciones de poder presentes en la sociedad y la violencia de género a través de la violencia simbólica. Esta violencia simbólica impone visiones de mundo dominantes y silencia las voces y experiencias de los grupos subordinados, que en muchos casos son las mujeres, como lo expresa Bordieu (2000).

Conclusión

La violencia simbólica que se origina en diferentes contextos y se manifiesta en espacios de educación superior crea una forma de dominación silenciosa y sutil que no depende de la fuerza física ni de actos explícitos.

Los hallazgos del análisis documental realizado demostraron que los artículos utilizan los conceptos clave de Bourdieu, como campo, habitus, capital y violencia simbólica, para explicar cómo se reproduce y se manifiesta la violencia simbólica de género en el ámbito educativo superior y cómo afecta a las mujeres en términos de acceso, permanencia, éxito y calidad educativa. Los artículos también identifican diversos tipos de violencia que afectan a las mujeres en el ámbito educativo, tanto por parte de los docentes como de los estudiantes.

Otro tema relacionado con estas violencias que se desarrollan en el ámbito de la educación superior es el abuso de poder que ejercen algunos docentes sobre los estudiantes, especialmente en los procesos de evaluación y graduación. Estos docentes utilizan criterios arbitrarios, imponen exigencias desproporcionadas, realizan amenazas o chantajes para someter los intereses y deseos de los estudiantes, distorsionando el objetivo real de la educación. Los estudiantes, a su vez, se ven obligados a aceptar estas condiciones para poder completar sus estudios y obtener el título, perdiendo así su micropoder y su capacidad de cuestionar o resistir. Esta situación ocurre desde el ingreso a la carrera, durante y al finalizarla.

Por otra parte, una de las estrategias de afrontamiento ante la violencia simbólica es la resignación, en la cual el estudiante se adapta y adopta una actitud pasiva y sumisa, aceptando las reglas y prácticas del campo sin cuestionarlas ni desafiarlas. Dicha situación lleva a cambiar muchas de sus expectativas en función de los criterios de la autoridad académica, renunciando a sus intereses y proyectos.

La psicología del odio plantea que la intolerancia en una relación incapacita el establecimiento de un sistema de equilibrio en ambas partes de cualquier relación. En el caso de la educación, los fundamentos de la violencia se perpetúan desde el gran aparato estatal y a su vez del básico social que es la familia, específicamente en la pareja, como elemento de prolongación de la subordinación hacia el varón o al poderoso. Así, el origen de la violencia desde la sistémica familia se encuentra en la pareja, creando mujeres víctimas que aceptan y se adaptan a la violencia por la idealización del amor desde una perspectiva hermenéutica.

Analizar la violencia simbólica a través de las diversas instituciones, como la familia, la sociedad, el estado y la universidad, requiere una comprensión profunda de las dinámicas y el impacto sociocultural que generan. La violencia, especialmente la simbólica, no es un fenómeno aislado y limitado a las instituciones educativas, sino que comienza en la familia como primera institución primaria, arraigándose y continuando en las otras instituciones.

Por otra parte, debemos reconocer que las actitudes y comportamientos violentos pueden aprenderse y reforzarse dentro de la familia, por lo que una perspectiva interseccional y multidisciplinaria es crucial para abordar estos problemas. Esto significa trabajar no sólo con las víctimas de la violencia, sino también con quienes pueden perpetuarla a través de cada institución. Además, para abordar eficazmente este fenómeno complejo y multifacético, necesitamos colaborar con otros profesionales de diferentes disciplinas que participen desde una perspectiva multifacética. Al hacerlo, contribuimos a crear un ambiente más seguro y de mayor apoyo en nuestra institución y en nuestra comunidad, reemplazando la frase “Aguanta, así no más es”, por “Eleva tu voz, no tu silencio”.