INTRODUCCIÓN

La inadecuada atención a los escolares que poseen AC, sigue siendo un problema latente. Esto debido a que desde algunos años atrás se creía que un coeficiente intelectual (CI) elevado aseguraba el éxito de las personas y que los individuos que las poseían no necesitaban recibir apoyo de otros para desarrollar sus potencialidades (Gómez-Arizaga et al., 2019). Sin embargo, esa concepción ha cambiado pues el potencial diferente no solo se debe a la inteligencia, sino a la interacción de diversos factores con el contexto (García et al., 2021).

Por ello, actualmente para referirse a los estudiantes que tienen mayores o diferentes habilidades, capacidades, destrezas en una o varias áreas curriculares; así como en la parte emocional, se utiliza el concepto de AC (Tourón, 2020, Covarrubias, 2018). Este término aluce a la singularidad de un grupo de estudiantes de un aula inclusiva, donde el contexto se convierte en el factor que determina su desarrollo o impide lograr los aprendizajes (Covarrubias, 2018).

Por lo que se puede decir que los escolares con AC precisan al igual que todos, del apoyo o atención que les pueda brindar la escuela, debido a que los diferentes perfiles intelectuales sólo se potencian cuando se interrelacionan las capacidades innatas con el apoyo adecuado (Tourón, 2020). Sin embargo, los docentes no están formados o capacitados para brindarles la atención adecuada (Barrera-Algarín et al., 2021; Devalle y Negrini, 2019).

Además, desde la inclusión se sostiene que el grupo de estudiantes con AC es tan diverso como los demás grupos de clases, pues sus habilidades cognitivas y emocionales, sus logros de aprendizaje y su desenvolvimiento social son muy diferentes (Guillén et al., 2022; Pérez-Pacheco y Castellano-Simons, 2022). Por ende, cada estudiante necesita que la escuela responda a sus singularidades; es decir se deben realizar adaptaciones curriculares (Pérez y Jiménez, 2020).

Rutigliano y Quarshie (2021) refiere que depende de la definición que da cada país a los estudiantes que poseen AC, para brindarles estrategias de atención. Sin embargo, en las escuelas está tan asociada la inclusión a darle mejores oportunidades a los escolares con discapacidad (Bustamante, 2021; García-Cepero e Iglesias-Velazco, 2020); por lo que los escolares con AC son invisibilizados y poco atendidos de acuerdo a sus potencialidades (Gómez-Arizaga et al., 2020; Pérez y Jiménez, 2020). Por tal motivo, se plantea la siguiente pregunta ¿Qué se debe considerar para garantizar una adecuada atención a los escolares con AC?, Por lo expuesto, se trazó como objetivo del estudio identificar los factores que intervienen y las actividades que se realizan en las IIEE, con el fin de garantizar una atención de calidad a los escolares con AC.

METODOLOGÍA

Para la revisión sistemática de la literatura se utilizó la propuesta metodológica de Kitchenham y Charters (2007), la cual consta de 3 fases: Planificación, desarrollo y resultados de la revisión.

En la planificación de la revisión se plantearon las siguientes preguntas:

P1: ¿Qué factores intervienen en el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes con AC?

P2: ¿Qué actividades se deben promover en las IIEE para garantizar una atención de calidad a los estudiantes con AC?

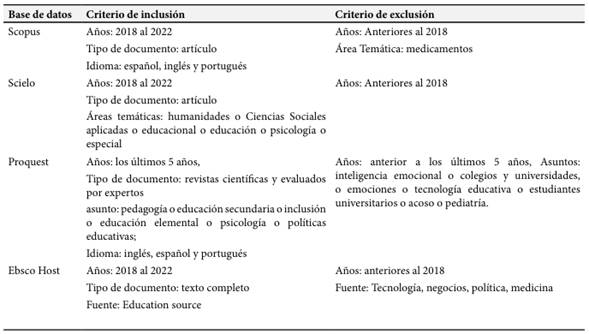

Las preguntas antes formuladas ayudaron alcanzar el objetivo planteado. Para lo cual, Lo primero que se realizó fue la revisión de la literatura en cuatro bases de datos: Scopus, Scielo, Proquest y Ebscohost (education source), para ello se utilizó el descriptor “altas capacidades” que fue aplicado a los títulos, resúmenes y palabras clave. La búsqueda se realizó entre los años 2018 al 2022 y se consideró artículos científicos indexados en los idiomas español, inglés y portugués, tal como se muestra en la Tabla 1.

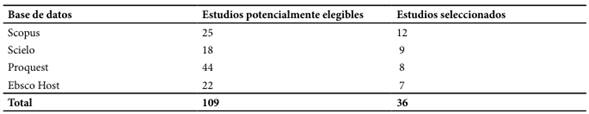

En la fase desarrollo de la revisión, se presenta el procedimiento para la selección de los artículos relacionados con las taxonomías factores y actividades. Inicialmente los resultados de la búsqueda fueron muchos pero al aplicar los criterios de inclusión y exclusión estos se redujeron; así tenemos que en la base de datos Scopus se halló 56 documentos, luego de incluir los criterios señalados se obtuvo como resultado 25 artículos, en la base de datos Scielo se encontraron 52 documentos reduciéndose luego a 18 artículos; así mismo se hizo la búsqueda en la base de datos Proquest, resultando inicialmente 451 documentos, reduciéndose a 44 artículos; finalmente se buscó en la base de datos Ebscohost en education source, resultando 41 documentos, pero luego de aplicar los criterios mencionados anteriormente, se redujeron a 22 artículos. Por último, se hizo una lectura de los resúmenes de los artículos potencialmente aptos y se seleccionaron 12 artículos de Scopus, 9 de scielo, 8 de proquest y 7 de Ebscohost. También cabe mencionar que más de un artículo estuvo en dos o más base de datos, por lo que fue considerado sólo en la primera base de datos. Dicho procedimiento y número de artículos se puede observar en la Figura 1 y la Tabla 2.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

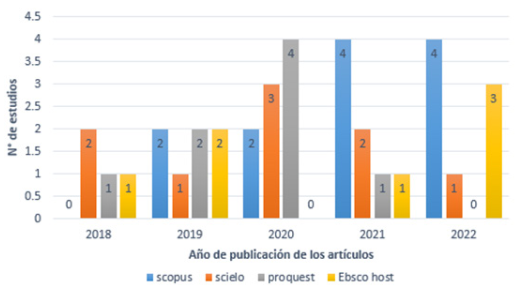

En la fase resultado se tiene 36 artículos seleccionados los cuales permitieron responder a las interrogantes de investigación planteadas en la fase de la planificación. Así en la Figura 2, se puede observar la cantidad de artículos estudiados, según el año y la base de datos en los que fueron publicados.

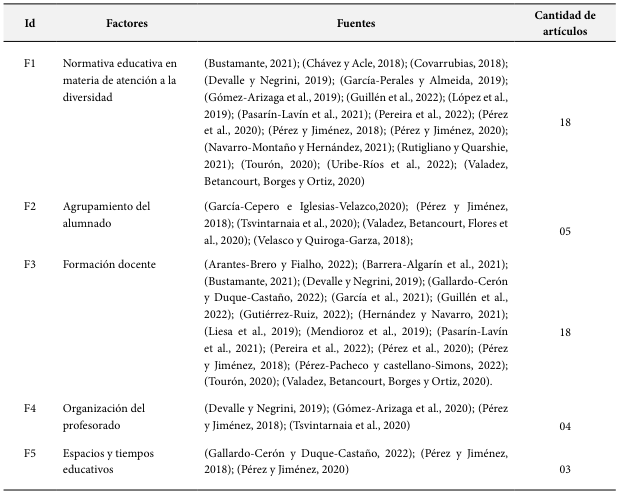

Además, en esta fase se da respuestas a las preguntas. Así en la primera pregunta (P1) se tiene que son cinco los factores más relevantes que se deben considerar para una adecuada atención a los escolares con AC, tal y como se muestra en la tabla 4, en la que además se detalla el número de artículos que hablan de cada factor.

De la información recopilada, se observa que hay factores que facilitan y otros que se convierten en barreras para la atención a los estudiantes con AC (Gómez-Arizaga et al., 2020). Es así, que uno de los factores primordiales es la normativa educativa en materia de atención a la diversidad (F1), esta legislación en favor de los estudiantes con AC, está enmarcada bajo los parámetros de la inclusión (Pérez y Jiménez, 2018), cuyo principio básico en todos los países es atender a la diversidad (Pérez y Jiménez, 2020).

La inclusión escolar por ser un proceso de interés nacional genera políticas públicas que respaldan la labor pedagógica para que la atención a los escolares inclusivos no sólo sea labor de los especialistas o profesores de educación especial, sino también de los docentes de aulas regulares (Devalle y Negrini, 2019). Sin embargo, es necesario que se realicen investigaciones que den luces sobre qué políticas y prácticas educativas son las más convenientes para no solo dar respuesta a los escolares con AC, sino repercutir en el bienestar de toda el aula (Rutigliano y Quarshie, 2021).

La norma debe brindar una conceptualización de AC que permita la identificación de estos estudiantes y poder de esta manera proporcionar una intervención oportuna y adecuada (Pérez y Jiménez, 2018), porque como manifestó Covarrubias (2018), son los diferentes factores los que determinan que se desarrolle u obstaculice el aprendizaje.

No obstante, una de las barreras para no brindar una atención acorde a este grupo de estudiantes es precisamente no tener claro que implica que un estudiante tenga AC y se basan en mitos y estereotipos; así como prejuicios (Devalle y Negrini, 2019; López et al., 2019; Pasarín-Lavín et al., 2021; Pérez et al., 2020), tales como: Los estudiantes no necesitan apoyo porque cuentan con todas las herramientas para salir adelante (Gómez- Arizaga et al., 2019; Uribe-Ríos et al., 2022), grave error, cometido tal vez por falta de información (Navarro-Montaño y Hernández, 2021), estando en contraposición con la realidad pues como sostuvo Devalle y Negrini (2019), estos escolares pertenecen al grupo inclusivo y como tales necesitan de una atención especial. Por ello, una de las medidas para derrumbar esa barrera está en la formación docente inicial y continua (Guillén et al., 2022; López et al., 2019; Pérez et al.,2020).

Ahora bien, en la norma también se deberían contemplar los criterios para poder identificar a los alumnos con AC (Bustamante, 2021; Pérez y Jiménez, 2018). Al respecto Valadez, Betancourt, Borges y Ortiz (2020), manifestaron que el primer paso es la detección, que a su vez es el aspecto clave para poder iniciar el proceso de atención a este grupo de escolares, luego viene la identificación y el diagnóstico para garantizar una atención acorde a sus características (Pereira et al., 2022), éstos los hacen los docentes con apoyo de un especialista o profesor de educación especial y el primero es hecho por los padres y los profesores de aula (Devalle y Negrini, 2019).

Pero, muchas veces la detección no es realizada ni por los docentes y menos por los padres, ya sea por falta de información o formación, sobre las características que poseen estos estudiantes (Navarro-Montaño y Hernández, 2021), o por una falta de respuesta educativa (García-Perales y Almeida, 2019). Además, la identificación debe basarse en criterios cualitativos más que cuantitativos (Navarro-Montaño y Hernández, 2021), o se puede emplear dos modelos: de los tres anillos de Rensulli y el de Talent Search (Tourón, 2020).

Así mismo, es necesario que la normatividad educativa proporcione los modelos o propuestas pedagógicas para una correcta intervención (Pérez y Jiménez, 2018), o las formas de atención a las que tienen derecho este grupo de escolares para hacer efectiva su inclusión en el sistema educativo (Devalle y Negrini, 2019), las cuales deben adaptarse a sus capacidades, necesidades o particularidades (Valadez, Betancourt, Borges y Ortiz, 2020), para que no se conviertan estas en una barrera más; debido a que no motivan, ni proporcionan desafíos cognitivos que conlleven a desarrollar todo el potencial de los escolares en mención (Gómez- Arizaga et al., 2019).

Finalmente, falta normar alguna ayuda económica para los escolares con AC que no tienen recursos, garantizando así que puedan lograr el desarrollo de todas sus potencialidades (Chávez y Acle, 2018).

Otro factor es el agrupamiento del alumnado (F2), cuya distribución debe estar basada en el marco de la inclusión, ya que si es rígido se convierte en un obstáculo o barrera (Pérez y Jiménez, 2018), pero si responde a las particularidades del grupo sería un factor positivo o facilitador, pues les brindaría seguridad y motivación (Velasco y Quiroga-Garza, 2018).

Según García-Cepero e Iglesias-Velasco (2020), hay dos formas de agrupar a los escolares: por agrupamiento en aulas especiales y/o en horarios extracurriculares; y por integración, en aulas regulares con cierto apoyos o estrategias diferenciadas. En la integración, puede haber aulas ordinarias, estables y de apoyo en primaria; y en secundaria solo aula de tareas, esto dependerá de las necesidades, posibilidades y dificultades de los estudiantes (Tsvintarnaia et al., 2020).

Sin embargo, Valadez, Betancourt, Flores et al. (2020) no está de acuerdo con el agrupamiento heterogéneo, en un aula inclusiva, sino en agrupar a los estudiantes de acuerdo a sus habilidades pues tiene mayores beneficios, tanto para sus logros académicos como para potenciar su creatividad.

En cuanto a la formación docente (F3), se afirma que la mayoría de docentes de las IIEE. regulares, tienen una deficiente formación para dar una adecuada atención a los escolares con AC (García et al, 2021), lo que les lleva a tener una frágil comprensión de qué y cómo son las prácticas pedagógicas inclusivas (Devalle y Negrini, 2019); y esto se debe a que la información y los cursos que recibieron sobre educación en atención a las AC en su formación inicial, fue escaso (Barrera-Algarín et al., 2021; Liesa et al., 2019), lo cual no debería ser así, pues es una necesidad que los docentes estén preparados para atender a la diversidad en el contexto educativo actual (Gutiérrez-Ruiz, 2022), por lo que la formación inicial debe ser reorganizada (Guillén et al., 2022), para formar docentes capaces de detectar a los alumnos que serán identificados y atendidos como escolares con AC (García et al., 2021; Guillén et al., 2022; Gutiérrez- Ruiz, 2022; Mendioroz et al., 2019; Pasarín -Lavín et al., 2021; Pérez y Jiménez, 2018; Valadez, Betancourt, Borges y Ortiz, 2020), más aún cuando es difícil detectarlos porque su tipología es muy heterogénea (Gutiérrez-Ruiz, 2022; Pérez-Pacheco y Castellano-Simons, 2022).

También es esencial que los docentes en ejercicio se capaciten en cómo atender a los escolares inclusivos (García et al., 2021), o participen en programas de formación continua en los que aprendan a desterrar mitos y puedan dar una respuesta pedagógica pertinente a los escolares con AC (Arantes-Brero y Fialho, 2022; Bustamante, 2021; Pereira, et al., 2022). Sin embargo, muchos posgrados no forman para atender a los mencionados escolares (Barrera-Algarín et al., 2021).

Por consiguiente, los docentes deben estar empoderados de una conceptualización clara de AC, teniendo presente que esta conceptualización está enmarcada en la dimensión evolutiva más que en el enfoque de rasgo que se basa en el CI (Tourón, 2020) y que, para la conceptualización evolutiva, poseer AC es tener un buen desempeño al realizar actividades creativas y productivas orientadas al bien común (Gallardo-Cerón y Duque-Castaño, 2022).

Además, deben aprender adecuar y/o adaptar las estrategia y recursos a las necesidades y potencialidades de este tipo de estudiantes (García et al., 2021; Pérez et al., 2020), es decir deben recibir formación desde y para la inclusión (Hernández y Navarro, 2021), ya que, no solo permite ayudar en el desarrollo y empoderamiento a los escolares con AC, sino también a sus compañeros (Pereira et al., 2022).

Se puede concluir, que la formación docente puede ser una barrera u obstáculo en cuanto a la atención de los escolares con AC.

Otro factor es la Organización del profesorado (F4), esta obedece al cumplimiento de sus funciones, así tenemos: al equipo directivo, las coordinaciones académicas o pedagógicas y los equipos cooperativos, entre los más indispensables (Pérez y Jiménez, 2018). A continuación, se describe cada uno de ellos:

El equipo directivo debe impulsar, diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos para atender a todos los estudiantes según sus particularidades (Pérez y Jiménez, 2018), por lo que deben tener la capacidad de tomar decisiones, ser proclives al cambio y demostrar una gestión pedagógica efectiva (Gómez-Arizaga et al., 2020). Si los directivos muestran actitudes positivas para gestionar respuestas positivas y coherentes a las particularidades de este tipo de estudiantes será un factor positivo (Gómez-Arizaga et al., 2020).

Las coordinaciones académicas o pedagógicas realizan las propuestas curriculares para atender a los estudiantes, entre ellos a los que poseen AC (Pérez y Jiménez, 2018). Estos equipos tienen una gran labor, pues las practicas pedagógicas en la mayoría de IIEE no están planificadas para atender a las necesidades educativas de los estudiantes inclusivos en general y de los que poseen AC en particular (Devalle y Negrini, 2019).

Los equipos cooperativos proponen algunos ajustes en los currículos para atender a los estudiantes con AC, en esta laboral se involucran a los profesores como a otros profesionales (Pérez y Jiménez, 2018), es necesario el apoyo de profesionales externos (Gómez-Arizaga et al., 2020), para poder proporcionar una respuesta integral a las necesidades del escolar y sus familias (Tsvintarnaia et al., 2020). Además, son estos profesionales quienes capacitan a la comunidad educativa respecto a la adecuada atención que se les debe brindar (Devalle y Negrini, 2019).

Finalmente, se tiene el factor espacio y tiempo educativo (F5) los cuales deben obedecer a las necesidades de los estudiantes de cada IE, para Pérez y Jiménez (2018), el espacio es la infraestructura que debe estar adaptada a las necesidades de los estudiantes. Además, es el lugar en donde los escolares con AC se sienten acogidos y sus participaciones o intervenciones son reconocidas (Duque-Castaño, 2022 y Gallardo-Cerón). Y el tiempo es un criterio que determina la permanencia de los mismos en la IE, así como lo que dura las sesiones de clases o los programas de aprendizaje (Pérez y Jiménez, 2018), siendo flexibles a los ritmos de trabajo de los escolares y a las propuestas didacticas que se desarrollen (Pérez y Jiménez, 2020). Es decir, ambos aspectos deben ser adecuados para responder a las necesidades de los estudiantes.

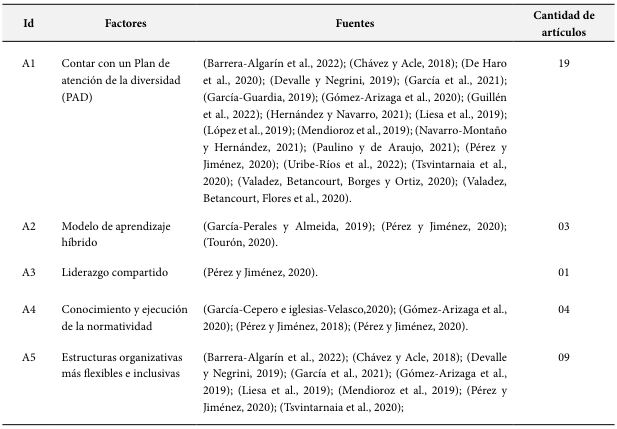

Dando respuesta a la pregunta dos (P2), se tiene que son cinco las actividades que deben desarrollar las IIEE si quieren dar una atención acorde a las potencialidades y singularidades de los escolares que poseen AC, dichas actividades como el número de artículos que hablan de ellas se detalla en la Tabla 5.

A continuación, se detallan cada una de las actividades que figuran en la tabla anterior:

Contar con un plan de atención a la diversidad (PAD) (A1), el cual es un instrumento básico que permite la planificación, implementación y evaluación de las medidas que se ejecutan para brindar atención a la diversidad existente en las IIEE, dicho instrumento tiene 7 elementos a saber: justificación y objetivos, criterios de detección e intervención, programas específicos (medidas, procedimientos y temporalización), organización de recursos humanos, así como de materiales y espacios, colaboración con las familias, evaluación y seguimiento; y de manera transversal a todo los elementos mencionados: la coordinación interinstitucional (Pérez y Jiménez, 2020).

Ahora bien, las coordinaciones interinstitucionales sirven para tener ayuda de otros profesionales y realizar la identificación y diagnóstico de los alumnos que poseen AC (Gómez-Arizaga et al., 2020), a partir de ello se elabora en colaboración con el profesor de educación regular un plan individual de acción pedagógica (Devalle y Negrini, 2019), dicho plan será una respuesta innovadora para atender a este grupo de escolares, y debe ser puesto en marcha por el profesor de aula (Hernández y Navarro, 2021).

En cuanto a los programas adecuados para brindar atención a los escolares con AC tenemos a los programas de enriquecimiento (López et al., 2019), estos parten de los intereses de los escolares y contribuyen al desenvolvimiento de sus potencialidades (Paulino y de Araujo, 2021). Uno de ellos es el programa de co-creación y el uso de adaptaciones, los cuales no sólo permiten aprovechar las habilidades ya reconocidas, sino también poner aprueba otras habilidades (Uribe-Ríos et al., 2022). Pero sin lugar a duda lo que permitiría enriquecer estos programas y currículos oficiales es la realización de investigaciones (Liesa et al., 2019).

En el programa de Enrequecimiento se emplea las metodologías activas (García et al., 2021), como el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos (ABP) (Hernández y Navarro, 2021), por ser diversos (De Haro et al., 2020), adecuarse a las características de todos los escolares (Mendioroz et al., 2019) y permitir el desarrollo de la autonomía (Tsvintarnaia et al., 2020). En suma, son convenientes para grupos tan heterogéneos, como son las aulas inclusivas (Mendioroz et al., 2019).

El aprendizaje colaborativo responde a la diversidad (Gómez-Arizaga et al., 2020), por estar centrada en trabajos útiles, que se realizan con la ayuda de los demás compañeros, promoviendo el sentido de pertenencia, participación y aceptación (Navarro-Montaño y Hernández, 2021). En tanto que, el ABP permite confrontar a los escolares con problemas reales y complejos que deben solucionarlos con procesos alternativos a los del currículo regular (Valadez, Betancourt, Flores et al., 2020); también mantiene a los alumnos motivados, generan su participación activa, que piensen de manera abstracta, planifiquen estrategias diversas para resolver problemas, así como a proponer nuevas soluciones (Mendioroz et al., 2019).

Así mismo es muy importante informar e incluir a las familias en el aprendizaje de los escolares con AC (Tsvintarnaia et al., 2020), dado que, si les brindan algunas estrategias a las familias de cómo atender a sus hijos con AC, favorecerá el desarrollo de habilidades de los escolares (García- Guardía et al., 2019; Chávez y Acle, 2018); esto debido a que son las primeras personas que podrían detectar si sus hijos poseen AC (Valadez, Betancourt, Borges y Ortiz, 2020), lo cual repercute en su bienestar (Gómez-Arizaga et al., 2020). Evitando de esta manera que las familias perciban que sus hijos están fracasando en la escuela (Barrera-Algarín et al., 2022), por no recibir una atención acorde a sus particularidades (Guillén et al., 2022).

Otra actividad es utilizar Modelos de aprendizaje hibrido (A2), los que se logran al combinar el aprendizaje presencial con el aprendizaje a distancia, utilizando alguna herramienta tecnológica (Pérez y Jiménez, 2020). Son estas tecnologías digitales las que permiten una enseñanza y aprendizaje más personalizada (Tourón, 2020) y son esenciales para realizar el programa de enriquecimiento garantizando que más escolares sean incluidos en estos programas (García-Perales y Almeida, 2019).

Así mismo se debe practicar un Liderazgo compartido (A3), esto implica que los directivos promuevan, diseñen, ejecuten y evalúen los planes educacionales a favor de los estudiantes con AC, pero en estrecha colaboración de los profesores (Pérez y Jiménez, 2020).

También es importante el Conocimiento y ejecución de la normatividad (A4), siendo necesario una política de difusión fuerte (García-Cepero e Iglesias-Velasco, 2020), pues conocer las normas vigentes respecto a la inclusión es imprescindible para que los agentes de la educación demandan el cumplimiento de éstas en la práctica educativa (Pérez y Jiménez, 2020), además son claves para dar respuesta adecuada a la diversidad de estudiantes (Pérez y Jiménez 2018; Gómez-Arizaga et al., 2020).

Por último, se debe contar con una estructura organizativa más flexible e inclusivas (A5), que generen actitudes positivas frente a los estudiantes con AC (Liesa et al., 2019; Devalle y Negrini, 2019; García et al; 2021). Ello implica no etiquetarlos, ni hacer prejuicios o preconcepciones acerca de los escolares (Gomez-Arizaga, 2019), para evitar que se sientan o sean excluidos por sus compañeros, tampoco el docente debe dejarlos de lado o ignorar las particularidades que tienen (García et al., 2021). Por consiguiente, es necesario que toda la comunidad demuestre actitudes y comportamientos positivos hacia ellos (Tsvintarnaia et al., 2020). No olvidando que, las relaciones sociales de los escolares dependen de sus vínculos, por lo que deben ser tratados con respeto (Chávez y Acle, 2018).

Esta flexibilidad también debe ser reflejada en los planes de estudio o programaciones para responder a las particularidades de los estudiantes (Liesa et al., 2019; Mendioroz et al., 2019). Por consiguiente, se debe promover practicas pedagógicas que tengan en cuenta las características para aprender de los escolares con AC (Pérez y Jiménez, 2020).

Se puede decir entonces, que teniendo actitudes positivas y prácticas pedagógicas acorde a las particularidades de los escolares con AC, se superará la visión negativa que tienen ellos y sus familias sobre la escuela (Barrera-Algarín et al., 2022).

CONCLUSIÓN

Se concluye que, en la actualidad, el factor que incide de manera directa en la atención a los escolares con altas capacidades (AC) es la formación docente, tanto la inicial (pregrado) como la continua (para profesores en ejercicio). Según la revisión de la literatura, se evidencia que los profesores en servicio no han recibido formación adecuada para la inclusión ni para atender a este grupo de estudiantes, y persiste la percepción errónea de que tener altas capacidades es simplemente tener un coeficiente intelectual elevado. Además, existe un prejuicio común de que los estudiantes con AC pueden aprender por sí mismos.

Para revertir esta situación, es necesario que las instituciones de educación superior formen a los futuros docentes con una base sólida en psicopedagogía, dotándolos de una comprensión clara de las altas capacidades, ofreciendo cursos específicos sobre la atención a estos estudiantes, fomentando prácticas inclusivas, utilizando metodologías activas y desarrollando habilidades comunicativas para colaborar con las familias en el desarrollo de las potencialidades de este grupo.

Además, es esencial que las normativas educativas definan claramente el concepto de altas capacidades, los criterios para identificar a estos estudiantes y las estrategias para atender sus necesidades, a fin de mejorar la efectividad del trabajo docente en este ámbito. Entre las acciones a realizar por las instituciones educativas se destaca la elaboración de un Plan de Atención a la Diversidad (PAD) y la difusión de normativas en favor de la inclusión, tanto en general como específicamente para los alumnos con altas capacidades.

Finalmente, se observa en la literatura revisada una carencia de estudios que aborden la percepción de estos estudiantes sobre su experiencia en las instituciones educativas, así como el comportamiento y actitudes de sus compañeros de clase. Esta falta de información impide tener una visión completa de la calidad de la atención a este grupo de estudiantes inclusivos. Por lo tanto, sería relevante abordar de manera integral todos los aspectos que permitan mejorar la atención a los escolares con altas capacidades.

CONFLICTO DE INTERESES. Los autores declaran que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo científico.