1. Introducción

En la agenda global, es decir, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se ha enfatizado que reducir las desigualdades dentro y entre los países requeriría la provisión de un acceso más equitativo a las oportunidades (PNUD, 2018). Así, asegurar la igualdad de oportunidades forma parte de las metas del ODS 10, que se centra en la reducción de la desigualdad1. En consecuencia, para los países en desarrollo, evaluar la desigualdad de oportunidades es importante, ya que brinda una mejor imagen de los mecanismos a través de los cuales se generan patrones de desigualdad a largo plazo que pueden conducir a trampas de desigualdad y obstaculizar el desarrollo futuro (Bourguignon et al., 2007;Checchi and Peragine, 2010;Fleurbaey and Peragine, 2013). La literatura acerca de la igualdad de oportunidades ha captado la atención de los líderes políticos a nivel mundial, resaltando los beneficios de asegurar que todas las personas tengan igualdad de posibilidades para alcanzar resultados, sin importar su origen social u otras características, como género, etnia, lugar de nacimiento, entre otras.

Este estudio, pretende analizar la evolución de la igualdad de oportunidades educativas en Bolivia en la población que se encuentra en edad de estudiar (6 a 17 años), bajo un enfoque de igualdad de oportunidades (Roemer, 1998). En este enfoque, la sociedad solo debería preocuparse por la desigualdad debida a factores más allá de la responsabilidad individual (circunstancias) y reconocer la desigualdad debida a factores dentro de la responsabilidad individual (esfuerzo). En este sentido, se estima la igualdad de oportunidades a través del Índice de Oportunidades Humanas que mide la tasa de cobertura de la oportunidad descontado por el Índice de Disimilitud, es decir, la fracción de oportunidades que necesitaría ser redistribuida para lograr igualdad de oportunidades (Índice de Disimilitud) para cinco oportunidades educativas. El conjunto de circunstancias considera las siguientes características: sexo, área de residencia, condición étnica, educación de los padres, protección de la ocupación de los padres y el ingreso per cápita del hogar. Para comprender mejor los roles de las circunstancias y el esfuerzo en la generación de desigualdad en Bolivia, se realiza la descomposición de Shapley (Shorrocks, 1983) para identificar las contribuciones de las circunstancias a la desigualdad de oportunidades.

La principal contribución de este artículo es evaluar la igualdad de oportunidades educativas en Bolivia a nivel nacional y regional utilizando datos de las encuestas de hogares para el periodo 2011-2021. En el caso de las oportunidades educativas, libertad de obligaciones laborales y acceso a educación libre de obligaciones laborales, esta investigación aborda el nivel de igualdad y desigualdad de oportunidades en las áreas urbana y rural, así como la contribución de las circunstancias, considerando como circunstancia si la ocupación de los padres está relacionada con actividades agrícolas.

Específicamente, revelar los niveles y la tendencia en la desigualdad de oportunidades no solo ayudaría a comprender los factores detrás de la desigualdad existente y creciente en el país, sino que también podría dirigir la atención del Gobierno hacia algunas opciones de políticas que podrían frenar la desigualdad de manera efectiva. Además, al examinar la distribución de oportunidades entre áreas geográficas, el estudio brindará una mejor comprensión de las diferencias existentes entre el área rural y el área urbana en los niveles de desigualdad de oportunidades educativas.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera. El apartado 2 proporciona una revisión de la literatura teórica y empírica que sustenta el concepto y la medición de la desigualdad de oportunidades educativas. A continuación, se describen las fuentes de datos y las variables del modelo. La sección 4 contiene la estrategia metodológica. En la sección 5 se presentan los resultados. Finalmente, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones del trabajo.

2. Revisión de literatura

La desigualdad de oportunidades es un problema complejo que ha sido objeto de mucha investigación y debate. En 1971, Rawls propuso que una igualdad de oportunidades justa se logra cuando individuos igualmente talentosos tienen las mismas oportunidades de obtener posiciones sociales deseables2. Más adelante, Roemer (1998) planteó que las personas que realizan el mismo esfuerzo tienen derecho a obtener el mismo resultado, y se deben eliminar las desigualdades causadas por circunstancias fuera de su control. Desde entonces, diversos estudios han realizado análisis empíricos para evaluar la desigualdad de oportunidades en diferentes partes del mundo, utilizando distintos enfoques en diversas dimensiones.

En el caso de la desigualdad de oportunidades en educación, los trabajos empíricos que estudian esta dimensión consideran diferentes aspectos, como el logro educativo, la calidad educativa y el acceso a la educación, entre otros (de Barros et al., 2008;Gamboa y Waltenberg, 2012 y 2015;Ferreira y Gignoux, 2014;Salehi-Isfahani et al., 2014). Gran parte de estos estudios sugieren que los niños provenientes de entornos desfavorecidos enfrentan mayores probabilidades de experimentar desigualdad educativa en comparación con aquéllos de entornos más privilegiados. También destacan que los niños provenientes de entornos desfavorecidos tienen mayores probabilidades de presentar un mayor riesgo de abandono escolar, lo cual repercute negativamente en sus perspectivas futuras y puede perpetuar un ciclo de pobreza.

Entre las investigaciones que han utilizado el marco de la igualdad de oportunidades para estudiar la desigualdad educativa, Ferreira y Gignoux (2014) desarrollaron una medida para capturar el efecto de las circunstancias en los logros académicos de los estudiantes. Por su parte, Singh (2011) determina el nivel de desigualdad de oportunidades en acceso a la educación primaria entre los niños de la India a partir del índice de desigualdad de oportunidades y el Índice de Oportunidades Humanas. Su estudio estima los impactos de casta, tribus, religión, género, residencia, quintiles de riqueza, educación de los padres y número de hermanos al completar el quinto grado a tiempo.

De Barros et al. (2008) realizan un análisis de la desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación en cinco países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y Perú). Proponen el desarrollo de un Índice de Oportunidades Humanas (IOH) basado en el Índice de Disimilitud de la teoría de segregación y en las probabilidades de acceso. Por otro lado, Gasparini (2002) lleva a cabo un estudio sobre la inequidad de oportunidades en el acceso a la educación secundaria en Argentina, que es causada por diferencias en variables consideradas socialmente inaceptables. Los hallazgos revelan una estrecha relación entre la tasa de asistencia en el nivel secundario y este tipo de variables, lo cual indica la existencia de cierto grado de desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Entre los factores que explican la desigualdad educativa, la literatura ha identificado diferentes características que afectan a la población en edad de estudiar en términos de oportunidades. Entre ellas, las características personales y las características de la familia afectan el logro educativo del niño, así como los recursos del hogar3, el acceso al tipo de establecimiento, la ocupación y la educación e ingreso de los padres (de Barros et al., 2008;Gamboa y Waltenberg, 2012 y 2015).

Si bien el análisis de la equidad en las oportunidades educativas comprende diferentes términos de resultados educativos (acceso a educación, logros educativos y calidad educativa, entre otros), la presente investigación solo centra el análisis en variables de ventaja que aproximan el acceso educativo, dado que Bolivia no cuenta con información disponible que permita evaluar temas de calidad y logro educativo. Por otro lado, el presente artículo aborda la problemática del trabajo infantil y adolescente en la igualdad de oportunidades, dado que es una forma de empleo que interfiere en la educación de los niños y adolescentes y perjudica su desarrollo físico y mental. Diversos estudios destacan la importancia de abordar el trabajo infantil por varias razones. Por un lado, el trabajo infantil representa una violación de los derechos de los niños, quienes tienen el derecho fundamental a recibir educación. Por otro lado, el trabajo infantil tiene un impacto negativo en el ámbito educativo, ya que los niños que trabajan tienen menos probabilidades de asistir a la escuela y completar su formación académica. Además, la falta de acceso a la educación también juega un papel relevante en la prevalencia del trabajo infantil, ya que los niños que no asisten a la escuela tienen mayores probabilidades de estar involucrados en esta práctica (Beegle et al., 2009;Díaz Cely y Benítez Carreño, 2017;Guarcello et al., 2006 y 2008).

Guarcello et al. (2006) examinaron la incidencia y naturaleza del trabajo infantil en Latinoamérica desde una perspectiva de género. Sus resultados evidenciaron que el trabajo infantil representa un problema significativo, con aproximadamente 12.5 millones de niños entre las edades de 5 y 17 años en el año 2016. Sus hallazgos muestran que los niños tienen una mayor probabilidad de estar involucrados en esta actividad en comparación con las niñas. También identifican que la pobreza es uno de los principales factores que contribuyen al trabajo infantil, ya que las familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas están más propensas a enviar a sus hijos a trabajar como una forma de subsistencia.

En Bolivia, la literatura enfocada en aplicar la teoría de igualdad de oportunidades es escasa. Principalmente, los enfoques han adoptado un enfoque de igualdad de oportunidades dentro de una perspectiva de acceso, ingresos y crecimiento inclusivo (Barros et al, 2012;UDAPE, 2012;Encinas y Carvajal, 2015;Chive Herrera, 2016;Herrera-Jiménez, 2014;Herrera-Jiménez y Villegas-Quino, 2016;Yañez Aguilar, 2021). Por un lado, Barros et al. (2012), bajo nociones de acceso educativo y mediante el Índice de Oportunidades Humanas (IOH), aproxima para los años 2005 y 2007 los niveles de igualdad de oportunidades en educación, acceso a agua potable, saneamiento y electricidad. Encuentra que estos indicadores han mejorado para los niños. Más adelante, UDAPE (2012) 4 encuentra, bajo un enfoque de compensación ex ante y para un conjunto más amplio de indicadores de acceso (salud, educación e infraestructura), menores niveles de igualdad de oportunidades en las áreas de acceso a servicios básicos como alcantarillado, hogar sin hacinamiento, vivienda con materiales adecuados y gas domiciliario para el periodo 2003-2008.

Más recientemente, Yañez Aguilar (2021) investiga la evolución de las oportunidades educativas para los niveles educativos inicial, primario y secundario en relación al crecimiento económico durante el periodo 2000-2019. Hace uso de indicadores educativos, de medidas de concentración en base a Kakwani (1980) y funciones de oportunidad social en base a Ali y Son (2007) y Son (2011). Encuentra avances importantes en el acceso al sistema educativo de manera general durante el periodo 2000-2019. En el caso de los niveles de educación inicial y secundaria, se evidencian persistentes inequidades en el acceso educativo. Concluye que el país ha mejorado sus indicadores de escolaridad en la dimensión de acceso educativo. Sin embargo, si se consideran las dimensiones de acceso educativo y calidad en el aprendizaje, el sistema educativo no garantiza igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, en especial para los niveles inicial y secundario.

El aporte fundamental de este documento de investigación a la medición de la desigualdad de oportunidades educativas radica en la adopción de un enfoque exhaustivo y multidimensional para evaluar la equidad en el acceso a la educación en Bolivia. Al considerar diversas dimensiones, como la matriculación escolar, la asistencia oportuna, la libertad de obligaciones laborales y el acceso continuo a una educación sin cargas laborales, el estudio proporciona una evaluación integral de las oportunidades educativas y su relación con la equidad. En contraste con otras investigaciones, la definición de circunstancias en este documento se amplía para incluir no solo factores socioeconómicos que han sido tradicionalmente considerados, sino también la influencia de las obligaciones laborales y la preservación de un entorno educativo libre de nuevas responsabilidades laborales. Este enfoque más amplio reconoce que las circunstancias que rodean la educación pueden ser dinámicas y evolucionar a lo largo del tiempo, lo que influye en la equidad de oportunidades educativas. El aporte de este estudio radica en la comprensión detallada de las múltiples dimensiones que configuran las oportunidades educativas y cómo éstas interactúan para influir en la equidad. La evaluación de las cinco oportunidades educativas a lo largo de un periodo extenso permitirá identificar patrones y desafíos que podrían haber pasado desapercibidos en análisis más limitados. Esta profundidad proporcionará una visión más completa de la desigualdad de oportunidades educativas y, por ende, ofrece una base sólida para informar políticas y prácticas que busquen mejorar la equidad en el acceso a la educación en Bolivia.

3. Datos

El análisis de este estudio comprende el periodo 2011- 2021. Para ello, se utilizan las Encuestas de Hogares realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que cubren este periodo.

3.1. Variables

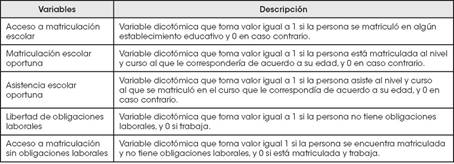

La variable de oportunidad es considerada una medida de bienestar económico que puede considerarse como una variable de ventaja. En este estudio se considera como variable de oportunidad al acceso educativo, la asistencia escolar oportuna y la libertad de obligaciones laborales para la población en edad de estudiar nivel primario y secundario (6 a 17 años). La investigación sobre la igualdad de oportunidades en el acceso escolar también permite comprender mejor las dinámicas sociales y los factores que influyen en las desigualdades educativas. El Cuadro 1 en los anexos describe la construcción de estas variables.

La inclusión de múltiples variables para analizar la equidad en las oportunidades educativas en Bolivia se basa en la necesidad de capturar la complejidad y diversidad de factores que afectan el acceso a la educación de manera equitativa. Cada variable seleccionada aborda dimensiones específicas de las oportunidades educativas, contribuyendo así a una evaluación holística de la igualdad en este contexto particular.

En primer lugar, la matriculación escolar se postula como una variable de suma importancia al establecer la base inicial para la participación en el proceso educativo. Garantizar el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas representa un punto de partida esencial para la construcción de oportunidades educativas equitativas. La variable de matriculación y asistencia oportuna contribuye directamente a la reducción de brechas en el rendimiento académico, al evitar retrasos y ausencias que podrían afectar negativamente la participación activa en los programas educativos. Asimismo, se enfatiza la importancia de la libertad de obligaciones laborales como una variable clave. La eliminación de estas responsabilidades laborales prematuras se presenta como un factor facilitador para que los estudiantes se concentren plenamente en sus estudios, promoviendo así un compromiso más profundo con la educación.

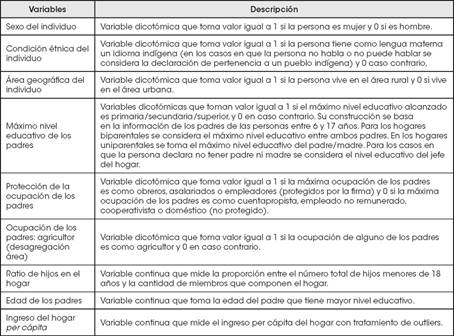

En el caso de las circunstancias, se define a éstas como variables más allá del control individual que afectan el resultado. Para este estudio se considera como variable de circunstancias factores relacionados a las características del individuo (sexo, condición étnica), características de los padres (educación, ocupación y edad de los padres) y otras características del hogar (área de residencia, número de hijos en el hogar y nivel de ingresos del hogar).

La selección de las circunstancias abordadas en este estudio5, en el contexto de la igualdad de oportunidades y en consonancia con la literatura sobre formación de capital humano, responde a la necesidad de analizar y mitigar disparidades educativas que puedan originarse debido a factores más allá del control individual. La consideración de variables como el sexo y la condición étnica se orienta a identificar posibles desigualdades en el acceso y los logros educativos, desigualdades que pueden derivarse de factores no controlables por los individuos. Es deseable asegurar que todos los individuos tengan acceso a recursos educativos y oportunidades de desarrollo sin sufrir desventajas vinculadas a características personales sobre las cuales no tienen control.

La elección de incorporar diferentes variables de circunstancias se fundamenta en el reconocimiento de que la igualdad de oportunidades puede variar entre estas circunstancias debido a la complejidad de los factores que influyen en el acceso educativo. Este enfoque multidimensional permite una exploración más profunda y matizada de las desigualdades educativas en el contexto boliviano. En el marco de la formación de capital humano, que implica la inversión en habilidades, conocimientos y capacidades contributivas al desarrollo individual y social, la inclusión de variables como educación, ocupación y edad de los padres permite abordar la influencia del entorno familiar en la configuración del capital humano de un individuo. Analizar estas circunstancias familiares permitirá comprender mejor los factores que inciden en el desarrollo de habilidades y cómo estos pueden mejorarse para promover un capital humano más equitativo.

La incorporación de variables relacionadas con el área de residencia, el número de hijos en el hogar y el nivel de ingresos del hogar amplía la perspectiva hacia factores socioeconómicos. Estos elementos del entorno pueden incidir de manera significativa en las oportunidades educativas y el acceso a recursos. La consideración de estas circunstancias resulta crucial para abordar desigualdades que podrían manifestarse debido a disparidades en el entorno familiar, social y económico.

4. Metodología

4.1. Índice de Oportunidades Humanas (IOH)

El Índice de Oportunidades Humanas (

La fórmula del IOH se define como la tasa de cobertura promedio (

La medida de cobertura (

Para la cobertura se calcula la diferencia entre el número de personas que deberían tener acceso para que el grupo tuviera la misma cobertura que el promedio nacional, y el número real de personas que tienen acceso. Esto suponiendo que existe un número “

Si no hay ninguna diferencia en la cantidad de personas con acceso entre todos los grupos t y la cantidad de personas que deberían tener acceso bajo igualdad de oportunidades, entonces la penalización

4.2. Índice de Disimilitud (D)

El Índice de Disimilitud propuesto por de Barros et al. (2008), permite resumir las diferencias en el acceso a un servicio por parte de distintos subgrupos en comparación con el acceso promedio total. Esta medida cuantifica la disimilitud de la probabilidad de un resultado de interés para los tipos definidos por las características de las circunstancias (

Como se explica en de Barros et al. (2008) para implementar este enfoque, primero se estima la probabilidad esperada del resultado de interés y luego se calcula la siguiente medida de desigualdad absoluta:

Donde:

Esta medida se calcula a partir del modelo probit, es invariante de escala y ha sido interpretada en la literatura como la fracción de todas las oportunidades disponibles que deben reasignarse de los tipos en mejor situación a los tipos en peor situación para lograr la igualdad de oportunidades.

4.3. Descomposición de Shapley

Para determinar cuáles son las circunstancias que aportan en mayor medida a la desigualdad de oportunidades se utiliza el método de descomposición de Shapley, desarrollada por Shorrocks (1983). Esta descomposición mide la contribución marginal promedio de cada circunstancia a la desigualdad total y no depende del índice que se utilice o del orden en que se incluyen o excluyen las variables para calcular su contribución marginal (Shorrocks et al, 2012). Si bien esta descomposición no permite realizar un análisis causal de las circunstancias sobre el nivel de desigualdad de oportunidades aproximado, permite identificar la contribución de cada una de las circunstancias al nivel de desigualdad de oportunidades obtenido en el acceso educativo.

La descomposición de Shapley se realiza a partir de las estimaciones de los índices de desigualdad de oportunidades

Se busca asignar una contribución

La contribución del factor

Donde

es la contribución marginal del factor

4.4. Especificación de los modelos econométricos

Para estimar los índices de oportunidad humana y los índices de disimilitud para la estimación de los coeficientes de las variables dependientes educativas, se considera el siguiente modelo de probabilidad no lineal para cada variable dependiente:

Donde

Al ser la variable dependiente,

Es importante señalar que los coeficientes estimados de las circunstancias

Por otro lado, si la correlación entre las circunstancias no observables y las observadas es negativa, el coeficiente estaría subestimado, dado que sería menor al que se obtendría si se observaran todas las variables circunstancias y se subestimaría el efecto del conjunto específico de variables de circunstancias observadas sobre la variable de ventaja, encontrando un límite inferior.

5. Resultados

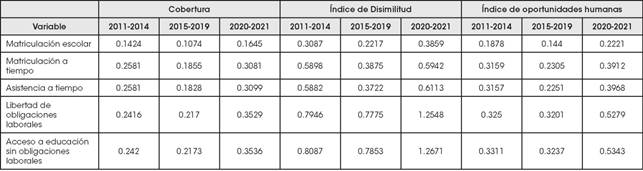

Para evaluar la evolución de la igualdad de oportunidades educativas durante la última década en Bolivia, esta sección presenta los resultados de la aproximación y descomposición de la igualdad de oportunidades en acceso a matriculación escolar, matriculación y asistencia oportuna, así como libertad de obligaciones laborales de la población de 6 a 17 años7. Se considera como conjunto de circunstancias: sexo, área geográfica, condición étnica, edad de los padres, máximo nivel educativo de los padres, protección de la ocupación de los padres por la firma, número de hijos en el hogar e ingresos per cápita del hogar durante el periodo 2011-2021.

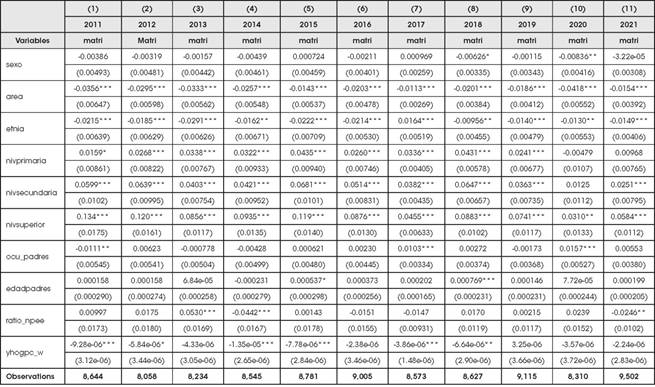

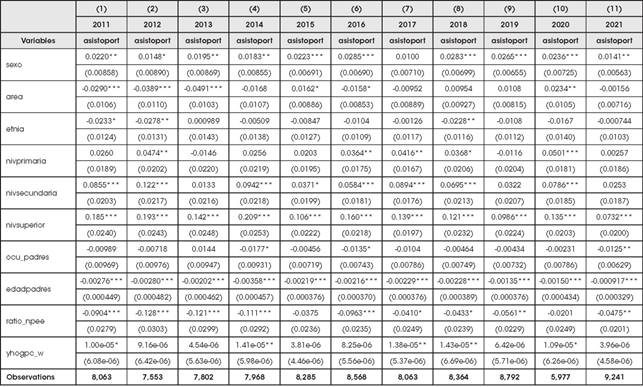

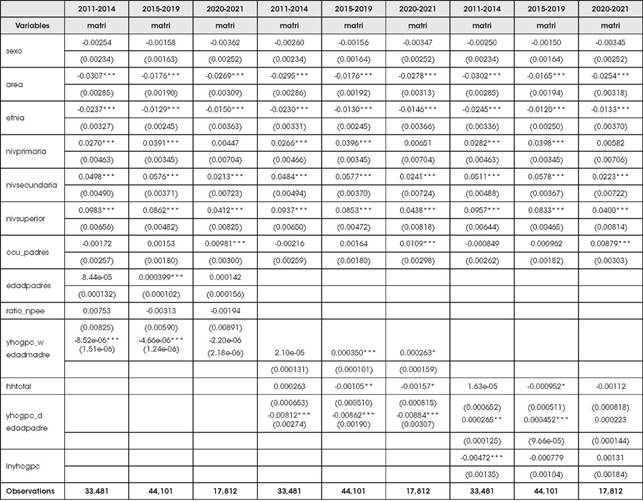

5.1. Análisis de regresión sobre las oportunidades educativas

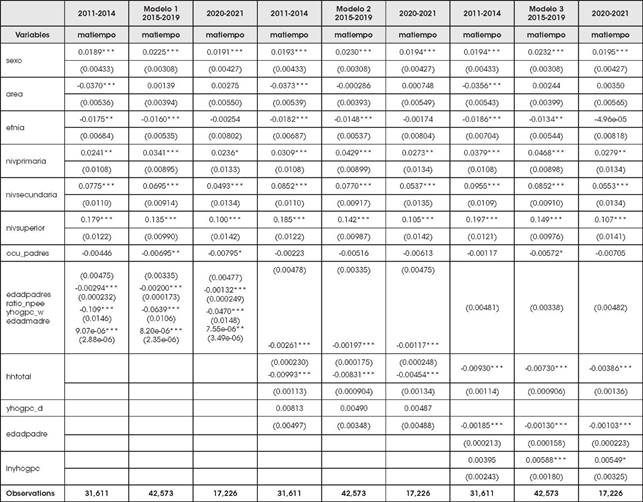

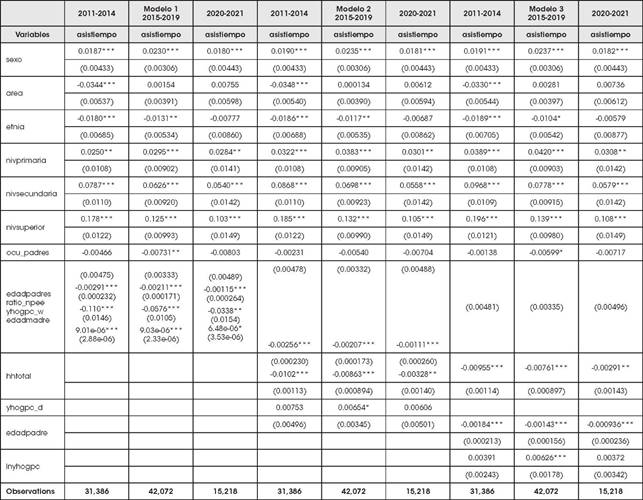

Los resultados de las estimaciones8 para matriculación escolar muestran que, para la última década, las circunstancias que tienen un impacto constante en la probabilidad de acceso para los niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años son: residir en áreas rurales o pertenecer a comunidades indígenas, junto con el nivel educativo de los padres. En contraste, el sexo del individuo, el ingreso per cápita del hogar, el número de hijos en el hogar y la ocupación y edad de los padres muestran una relevancia intermitente en la probabilidad de acceder a esta oportunidad.

En relación con la oportunidad educativa de matriculación oportuna, se identifican circunstancias significativas para la población de 6 a 17 años. Entre éstas se encuentran el hecho de ser mujer, el nivel educativo y la edad de los padres, la residencia en áreas rurales y el número de hijos en el hogar. Se observa resultados similares en la oportunidad de asistencia oportuna. En contraposición, la condición étnica no se muestra como una circunstancia significativa para la matriculación ni la asistencia oportuna. En relación con la ocupación de los padres, que se encuentra protegida por la firma, se observa su significancia en años específicos: 2012, 2014 y 2018 en el caso de la matriculación escolar, y en el caso de la asistencia escolar, también en 2020.

Por otro lado, el ingreso per cápita del hogar se revela significativo solo en ciertos años, lo que sugiere una relación variable con la matriculación y la asistencia.

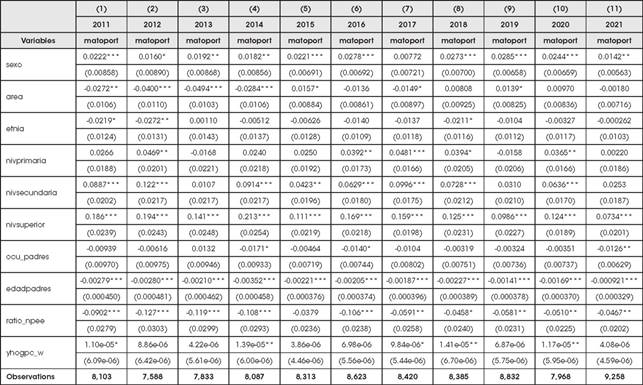

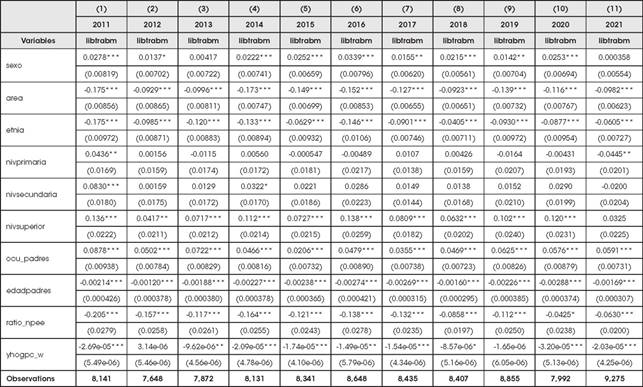

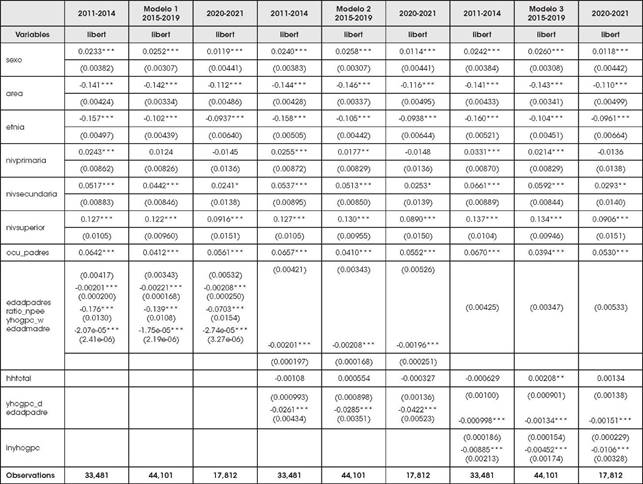

En relación con la oportunidad educativa libertad de trabajar y libertad de trabajar estando matriculado, de la población entre 6 y 17 años, se observa que el conjunto completo de circunstancias es estadísticamente significativo, incluyendo características individuales, parentales y del hogar. Las circunstancias que reducen la probabilidad de que un niño, niña o adolescente esté libre de trabajar son la residencia en áreas rurales y la condición étnica. Los signos y coeficientes indican que es menos probable que aquellos que viven en áreas rurales o que son indígenas tengan la opción de trabajar y/o estudiar al mismo tiempo. Por otro lado, se observa una mayor probabilidad de que los niños y adolescentes sean libres de trabajar y estudiar simultáneamente durante el período de análisis cuando los padres tienen niveles educativos más altos y ocupaciones protegidas por contrato. Estos resultados sugieren que el nivel educativo de los padres y la estabilidad laboral influyen positivamente en la probabilidad de ser libres de trabajar de los menores de edad.

De manera general, estos resultados revelan circunstancias significativas en las oportunidades educativas de la población de 6 a 17 años. Se destaca que ser mujer, la educación de los padres y los ingresos per cápita del hogar aumentan la probabilidad de acceso a oportunidades educativas. Por otro lado, aspectos como el área geográfica de residencia, la condición étnica, el número de hijos en el hogar y la edad y ocupación de los padres, impactan de manera negativa en estas probabilidades.

Para mayor solidez de los resultados, en la sección de anexos se presentan los cuadros de análisis de robustez. En los cuadros 8 a 11 se muestra la comparación de modelos para las cinco oportunidades educativas. Para cada oportunidad se comparan tres modelos diferentes, distinguiéndose principalmente por la construcción de las variables. En el caso del ingreso, se consideran términos no lineales en el modelo 2. Este análisis permite verificar la robustez del modelo seleccionado (modelo 1), ya que los valores de los coeficientes no difieren significativamente de los otros modelos. Además, en el modelo elegido se toman en cuenta variables de circunstancias respaldadas de manera más sólida en la literatura

5.2. Evolución de la igualdad de oportunidades educativas

Una vez aproximados los coeficientes de los modelos econométricos, el siguiente paso es aproximar el nivel de igualdad de oportunidades considerando el conjunto de circunstancias. Para realizar estas aproximaciones se utiliza el Índice de Oportunidades Humanas (IOH)9. Como se mencionó anteriormente, este índice mide la tasa de cobertura de una oportunidad, descontado por la desigualdad en su distribución entre los grupos de circunstancias (Índice de Disimilitud).

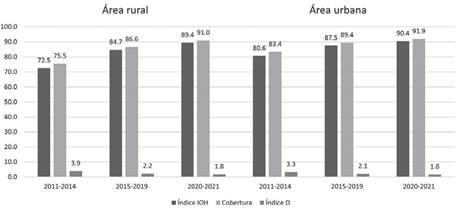

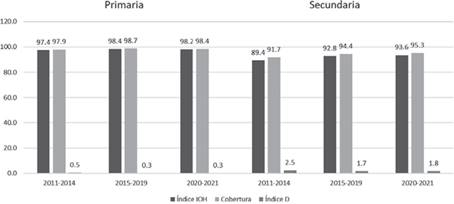

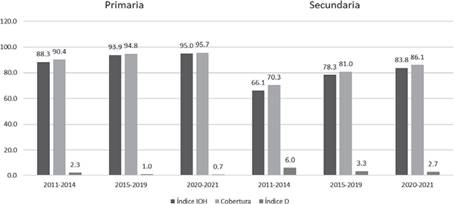

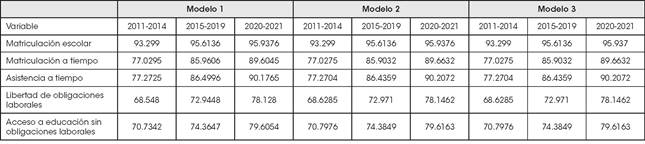

En términos generales, se observa una evolución histórica positiva y estadísticamente significativa en el Índice de Oportunidades Humanas (IOH)10 para todos los indicadores en la dimensión educativa durante el periodo 2011-2021. Particularmente, los índices de oportunidad para la matriculación y asistencia escolar oportuna de la población de 6 a 17 años han experimentado un notable crecimiento, pasando del 77% al 91% entre 2011 y 2021. Asimismo, en la oportunidad educativa de acceso a la matriculación escolar se observa un crecimiento constante, con niveles que superan el 90%, llegando a un valor de 96% en 2021. Esta tendencia no solo se refleja en los índices de oportunidad calculados en este estudio, sino que también se hace evidente en los resultados obtenidos por Herrera (2014) y Yáñez (2021) en los niveles de educación primaria y secundaria11.

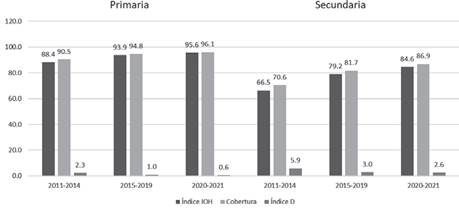

En cuanto a la libertad de trabajar de los niños y adolescentes de 6 a 17 años, se constata una mejora en los índices de igualdad de oportunidades a lo largo del periodo analizado. El acceso a educación sin obligaciones laborales muestra niveles superiores en índices de oportunidad y menor desigualdad en comparación con aquéllos que combinan actividades laborales y estudios. Este último indicador ha aumentado gradualmente, pasando de cerca del 69% en 2011 a un 78% en 2021.

Por otro lado, las estimaciones del Índice de Disimilitud, interpretadas como la fracción de oportunidades que necesitaría ser redistribuida para lograr igualdad de oportunidades educativas, han disminuido a lo largo de los años en los indicadores de matriculación escolar, matriculación y asistencia oportuna, así como libertad para trabajar. Aunque estas mejoras son significativas, el nivel de desigualdad aún no alcanza el valor de igualdad perfecta, lo que indica que las circunstancias elegidas inciden en que algunos alcancen la oportunidad educativa y otros no, evidenciando desigualdad de oportunidades educativas.

En el análisis de robustez para los índices de igualdad y desigualdad de oportunidades, el Cuadro 11 en la sección de anexos presenta los resultados de tres modelos con diferentes conjuntos de circunstancias. Se observa que los niveles de los índices apenas varían al cambiar la especificación del modelo. Estos resultados refuerzan la solidez de los hallazgos presentados en esta sección, ya que las diferencias entre los resultados son mínimas.

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de hogares del INE (2011-2021).

Gráfico 1: Evolución de la Igualdad de oportunidades en matriculación y asistencia (población de 6 a 17 años)

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de hogares del INE (2011-2021).

Gráfico 2: Evolución de la Igualdad de oportunidades en libertad de obligaciones laborales (población de 6 a 17 años)

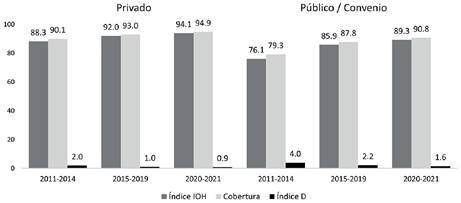

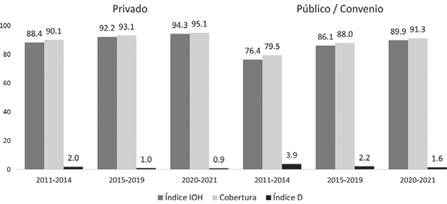

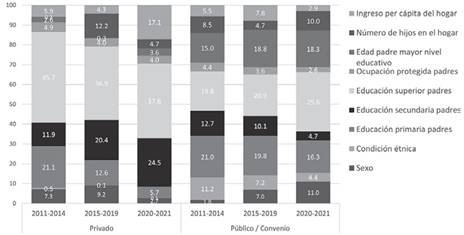

5.2.1. Desagregación por tipo de establecimiento educativo

En este apartado se presentan los niveles de IOH desagregados según el tipo de establecimiento educativo. Aunque previamente se agrupó a individuos con características similares en términos de circunstancias socioeconómicas y demográficas, también es importante abordar la elección del tipo de colegio, ya que esta decisión puede introducir desigualdades significativas. La influencia del tipo de colegio en la igualdad de oportunidades educativas radica en cómo amplía o reduce las brechas preexistentes. Los estudiantes que asisten a colegios privados pueden tener mayores probabilidades de lograr éxitos educativos y acceder a oportunidades de aprendizaje enriquecedoras. Por otro lado, aquéllos que asisten a colegios públicos podrían enfrentar limitaciones en términos de recursos y calidad educativa, lo que podría obstaculizar su capacidad para competir en condiciones de igualdad.

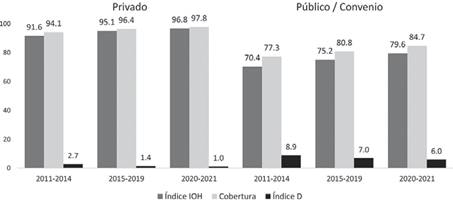

A continuación, se puede observar una evolución más favorable en los índices de oportunidades humanas para los colegios privados en comparación con los públicos o de convenio en las oportunidades educativas de matriculación y asistencia oportuna, así como en la libertad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, durante el periodo 2011-2021. Específicamente, los índices de oportunidad para la matriculación y asistencia escolar oportuna en colegios privados han mantenido un nivel igual o superior al 88% entre 2011 y 2021, mientras que los colegios públicos han aumentado del 76% al 90%. Además, se nota una brecha más amplia en los índices de igualdad de oportunidades en la oportunidad educativa de libertad de trabajo, con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales entre tipos de colegios en todos los periodos.

Por otro lado, los índices de disimilitud indican que sería necesario redistribuir un mayor acceso a las oportunidades en los establecimientos públicos para lograr una igualdad de oportunidades educativas, especialmente para alcanzar la oportunidad de libertad para trabajar y estudiar al mismo tiempo.

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de hogares del INE (2011-2021).

Gráfico 3: Evolución de la Igualdad de oportunidades en matriculación oportuna, por tipo de establecimiento educativo

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de hogares del INE (2011-2021).

Gráfico 4: Evolución de la Igualdad de oportunidades en asistencia oportuna, por tipo de establecimiento educativo

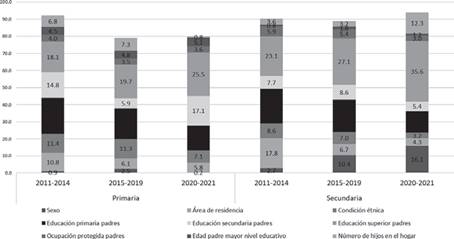

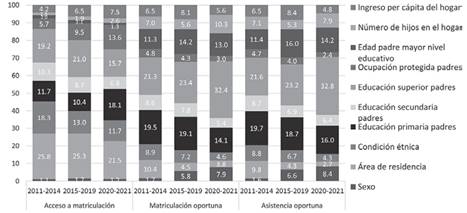

5.3. Contribución de las circunstancias a la desigualdad de oportunidades educativas

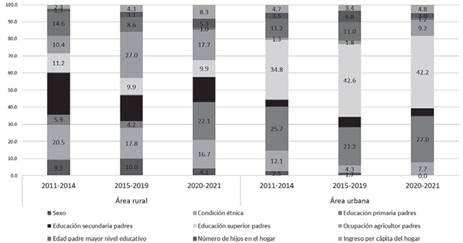

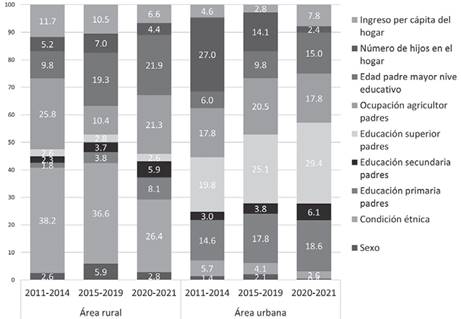

Una vez estimados los niveles de desigualdad de oportunidades en función de un conjunto de circunstancias específico (sexo, área de residencia, condición étnica, educación de los padres, ocupación y edad de los padres, número de hijos en el hogar e ingresos per cápita del hogar), el siguiente paso es identificar la contribución de las circunstancias a la desigualdad de oportunidades observada (Índice de Disimilitud). Esta descomposición permite no solo identificar la contribución relativa de cada variable de circunstancia al Índice de Disimilitud, sino también comparar la importancia relativa de cada variable de circunstancia a lo largo del tiempo. Sin embargo, es importante señalar que, en lugar de representar una relación causal, los resultados de la descomposición representan una correlación entre la circunstancia y las variables de resultado (Brunori et al., 2015). Además, dado que las circunstancias observadas pueden estar correlacionadas con otras no observadas, no es del todo correcto interpretar la contribución relativa de cada variable circunstancial como la contribución de la variable sola, sino como la contribución relativa de la variable circunstancial y otras circunstancias que puedan estar correlacionadas con la variable.

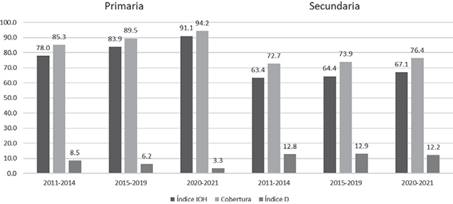

Los resultados de la descomposición de Shapley revelan que, en lo que respecta al acceso a la matriculación escolar, las circunstancias que más contribuyen al Índice de Disimilitud son, en primer lugar, el nivel de educación superior de los padres. Además, el área geográfica de residencia también desempeña un papel significativo en la desigualdad. En el caso de la matriculación y asistencia escolar a tiempo, las circunstancias que más impactan en la desigualdad son la educación y la edad de los padres.

Un análisis de la evolución de la contribución de las circunstancias a lo largo de los años revela que la importancia relativa de la educación de los padres ha aumentado con el tiempo, mientras que la contribución de la residencia y la condición étnica ha disminuido. En el período comprendido entre 2011-2014 y 2019-2021, la contribución de la residencia disminuyó del 10% al 4%, y la de la condición étnica disminuyó del 19% al 14%. La importancia relativa de la ocupación de los padres también cayó del 5% en 2011-2014 al 3% en 2019-2021.

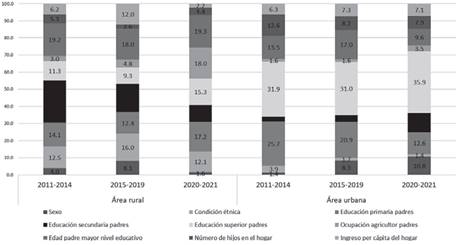

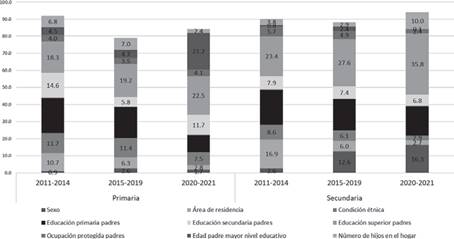

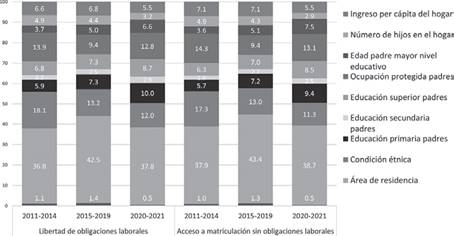

En relación con la oportunidad educativa de la libertad para trabajar y el acceso a la matriculación escolar sin obligaciones laborales, las circunstancias que más influyen en el índice de desigualdad son, en orden de importancia: vivir en áreas rurales, la educación de los padres, la identidad indígena, la protección de la ocupación de los padres por la firma y el nivel de ingresos per cápita del hogar.

Estos hallazgos sugieren que el área geográfica de residencia es un contribuyente relativo importante a las brechas de oportunidades en la libertad de trabajar de los niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Dadas las heterogeneidades que existen entre el tipo de ocupaciones de los padres que viven en el área rural y en el área urbana, más adelante se realiza el análisis desagregado por área geográfica de residencia, considerando como ocupación de los padres si alguno de los padres es agricultor.

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de hogares del INE (2011-2021).

Gráfico 6: Descomposición de Shapley en matriculación y asistencia (población de 6 a 17 años)

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de hogares del INE (2011-2021).

Gráfico 7: Libertad de obligaciones laborales (6 a 17 años)

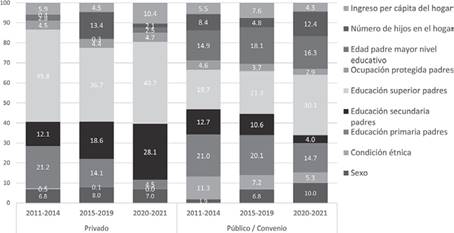

5.3.1. Desagregación por tipo de establecimiento educativo

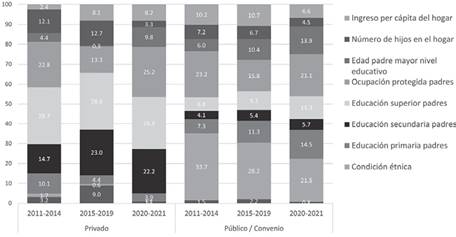

En el análisis de la evolución de la contribución de las circunstancias según el tipo de establecimiento educativo, se observa que la importancia relativa de la educación de los padres en la asistencia oportuna ha aumentado con el tiempo, especialmente en el caso de los colegios privados. Además, se nota que la edad de los padres, el número de hijos en el hogar, el ingreso per cápita del hogar y la condición étnica tienen mayor relevancia en los establecimientos públicos que en los privados.

En lo que respecta a la oportunidad educativa de acceso a la matriculación escolar sin obligaciones laborales, se identifica que, en los colegios privados, las circunstancias que más influyen en el índice de desigualdad son la educación de los padres y el número de hijos en el hogar. Por otro lado, en los colegios públicos, la condición étnica, la ocupación de los padres por la firma y la educación de los padres han contribuido de manera más significativa a la desigualdad de oportunidades en la última década. Estos resultados revelan patrones importantes en cuanto a cómo las circunstancias influyen de manera diferencial en la desigualdad de oportunidades educativas según el tipo de establecimiento educativo.

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de hogares del INE (2011-2021).

Gráfico 8: Descomposición de Shapley en matriculación oportuna, por tipo de establecimiento educativo

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de hogares del INE (2011-2021).

Gráfico 9: Descomposición de Shapley en asistencia oportuna, por tipo de establecimiento educativo

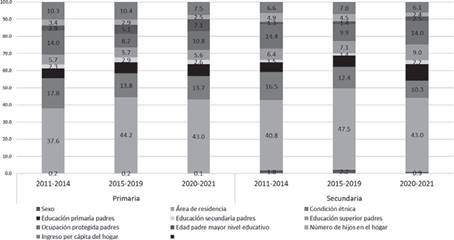

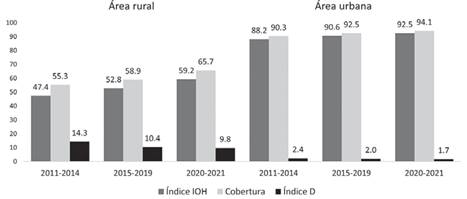

5.4. Igualdad de oportunidades educativas en las áreas urbana y rural

Dado que el área de residencia resulta ser una de las circunstancias que más contribuye a la desigualdad de oportunidades educativas a nivel nacional, es relevante examinar la evolución de la igualdad educativa entre el área rural y el área urbana. La elección de la ubicación geográfica como criterio de desagregación se fundamenta en la premisa de que las disparidades regionales pueden introducir desigualdades significativas en las oportunidades educativas.

La importancia del contexto geográfico en la igualdad de oportunidades se debe a la distribución desigual de recursos y las condiciones socioeconómicas regionales. Al abordar esta desagregación, se busca proporcionar una evaluación más completa y contextualizada de las inequidades educativas, permitiendo la identificación de factores específicos de cada región y orientando estrategias para promover la igualdad de oportunidades educativas en un contexto geográfico diverso.

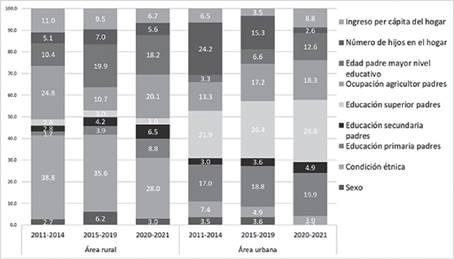

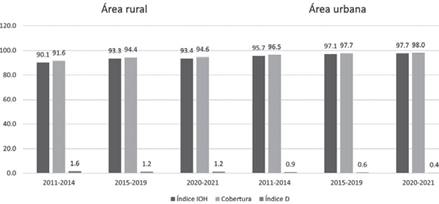

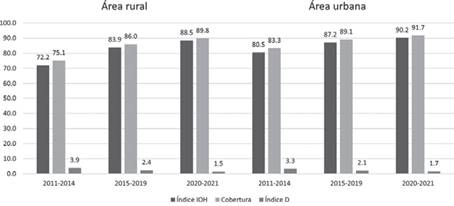

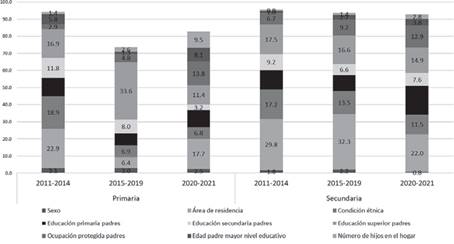

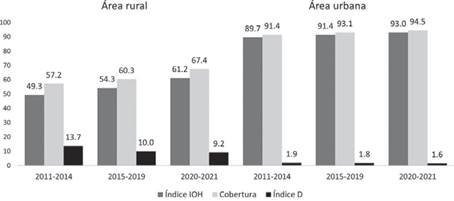

En términos generales, se observa una evolución positiva y estadísticamente significativa en el Índice de Oportunidades Humanas (IOH) para ambas áreas geográficas12. La figura resalta que el IOH para la oportunidad de libertad para trabajar es considerablemente menor en el área rural en comparación con el área urbana, registrando un valor del 59% frente al 92% en el área urbana en 2021. Además, los índices de disimilitud muestran una brecha más amplia en el área rural para ambas oportunidades educativas. Estos resultados indican que la desigualdad más pronunciada se origina por las diferencias en el acceso a oportunidades entre el ámbito rural y el urbano.

En relación a la descomposición de Shapley, se observa una interesante variación en las circunstancias que más impactan en cada área. En el ámbito rural, la condición étnica y la ocupación de los padres emergen como los factores más influyentes en la probabilidad de que un niño o niña acceda a las oportunidades necesarias para un desarrollo pleno. En cambio, en el área urbana, la educación de los padres toma una posición más destacada como determinante de la desigualdad. Este análisis enfatiza la necesidad de atender de manera diferenciada las causas de desigualdad en cada contexto para lograr un acceso equitativo a oportunidades educativas.

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de hogares del INE (2011-2021).

Gráfico 11: Evolución de la Igualdad de oportunidades en libertad de obligaciones laborales, por área geográfica (población de 6 a 17 años)

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de hogares del INE (2011-2021).

Gráfico 12: Evolución de la igualdad de oportunidades en acceso a matriculación sin obligaciones laborales, por área geográfica (6 a 17 años)

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de hogares del INE (2011-2021).

Gráfico 13: Descomposición de Shapley en libertad de obligaciones laborales, por área geográfica (6 a 17 años)

6. Conclusiones y recomendaciones

Este enfoque considera injusta la desigualdad debida a factores ajenos a las responsabilidades de los individuos (circunstancias) y acepta la desigualdad debida a factores ajenos a las responsabilidades de los individuos (esfuerzo). Aplicando este enfoque, esta investigación aproxima el nivel de igualdad de oportunidades educativas en Bolivia para la población entre 6 y 17 años utilizando el Índice de Oportunidades Humanas y el Índice de Disimilitud. Adicionalmente, se determina la contribución de las circunstancias observadas a la desigualdad de oportunidades a través de la descomposición de Shapley para tres periodos diferentes.

Los resultados extraídos de las estimaciones econométricas para la matriculación escolar presentan un panorama esclarecedor sobre los factores determinantes en el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. En un análisis retrospectivo de la última década, resaltan las circunstancias vinculadas a la ubicación geográfica y al hecho de ser indígena, así como el nivel educativo de los padres. La residencia en áreas rurales y la pertenencia a comunidades indígenas se mantienen como condicionantes de acceso, sugiriendo la persistencia de obstáculos geográficos y socioeconómicos que afectan el acceso a educación. El nivel educativo de los padres, por su parte, revela una influencia constante, subrayando la importancia de la transmisión intergeneracional del capital humano y la influencia positiva del entorno educativo en el hogar. Por otra parte, otros factores como el sexo del individuo, el ingreso per cápita del hogar, el número de hijos en el hogar, y la ocupación y edad de los padres, muestran una menor relevancia en la probabilidad de acceso a la educación.

En el caso de la matriculación y asistencia escolar oportuna, el sexo, la educación de los padres y el área geográfica de residencia tienen una influencia importante en estas oportunidades educativas. Mientras que la condición étnica y la ocupación de los padres demuestran relevancia en momentos específicos. La matrícula y asistencia escolar oportuna se ven afectadas por diversos factores, como el sexo, la educación de los padres y el área geográfica de residencia. La condición étnica y la ocupación de los padres también son relevantes en algunos casos. En cuanto al género, las mujeres en edad escolar, especialmente en áreas rurales y comunidades indígenas, suelen asumir roles de cuidadoras en el hogar, lo que limita su tiempo y recursos para la educación. Las responsabilidades domésticas y la falta de infraestructura educativa en áreas rurales interfieren con su asistencia regular a la escuela y la finalización de sus estudios.

El ingreso per cápita también incide, aunque no de manera constante en la oportunidad libertad de trabajar y estudiar para jóvenes de 6 a 17 años. Las circunstancias revelan que vivir en áreas rurales y pertenecer a comunidades indígenas reducen la probabilidad de que los jóvenes estén libres de trabajar. Esto sugiere obstáculos geográficos y étnicos que afectan esta libertad educativa. Por otro lado, niveles educativos superiores de los padres y ocupaciones laborales protegidas por la firma aumentan la probabilidad de que los jóvenes puedan trabajar y estudiar simultáneamente. Estos factores apuntan a la influencia positiva del entorno educativo y laboral en el hogar en la probabilidad de acceder a oportunidades educativas.

Las mujeres en edad escolar, especialmente en áreas rurales y comunidades indígenas, suelen asumir roles de cuidadoras en sus hogares, lo que limita su disponibilidad de tiempo y recursos para la educación. Las responsabilidades domésticas interfieren con su asistencia regular a la escuela y la finalización oportuna de sus estudios, mientras que la falta de infraestructura educativa en entornos rurales agrava esta situación. Además, la condición étnica y el contexto socioeconómico juegan un papel crucial, ya que las comunidades indígenas con acceso limitado a servicios básicos y oportunidades económicas enfrentan desafíos adicionales en el acceso educativo de las mujeres jóvenes.

El análisis detallado mediante el Índice de Oportunidades Humanas (IOH) permite obtener una visión integral de la evolución de la igualdad de oportunidades educativas a lo largo de la última década. Los resultados muestran avances notables en los índices de oportunidad en matriculación, asistencia escolar y acceso a educación libre de obligaciones laborales, reflejando un compromiso en mejorar el acceso equitativo a la educación. No obstante, persisten desafíos en el camino hacia la igualdad completa, como lo sugieren las estimaciones del Índice de Disimilitud. Aunque ha habido una reducción en la desigualdad, todavía es necesario que las políticas futuras pongan énfasis en reducir la desigualdad de oportunidades educativas existente en Bolivia. Lograr este objetivo ayudaría a brindar igualdad de oportunidades a los niños, niñas y adolescentes en el acceso a educación, promoviendo así una mejor distribución de sus resultados en el futuro.

Asimismo, los hallazgos bajo la descomposición de Shapley muestran que existe una importancia creciente de la educación de los padres en la distribución de oportunidades educativas, así como el área geográfica representa una circunstancia importante en el nivel de desigualdad de oportunidades. Estos resultados indican una desigualdad de oportunidades educativas rural-urbana sustancial en Bolivia. Los niveles de oportunidades educativas de los niños, niñas y adolescentes que viven en el área rural son mucho menores que sus contrapartes urbanas. Esta creciente desigualdad en las oportunidades educativas podría reducir la acumulación de capital humano en Bolivia a nivel nacional y regional. Por lo tanto, existe la necesidad de limitar los efectos de estas circunstancias en la distribución del resultado y brindar mejores oportunidades a las personas de hogares relativamente desfavorecidos a través de intervenciones sociales.

En particular, el trabajo infantil en áreas rurales de Bolivia es un desafío significativo que afecta la vida de muchos niños y niñas en el país. Estos menores, a menudo provenientes de familias en situación de vulnerabilidad económica, se ven obligados a contribuir a la economía familiar desde una edad temprana, lo que tiene un impacto directo en su educación y desarrollo. La complejidad de la situación radica en que, en las áreas rurales, el trabajo infantil a veces se disfraza como una parte natural de la vida cotidiana, ya que muchas de estas comunidades dependen de la agricultura y la ganadería para su subsistencia. Como resultado, es más difícil identificar y abordar el trabajo infantil en comparación con las áreas urbanas, donde existen regulaciones más estrictas y un mayor escrutinio.

La necesidad de que los jóvenes participen en las actividades económicas de sus familias es una realidad socioeconómica en las zonas rurales de Bolivia. Las carencias económicas a menudo obligan a los niños a contribuir en la producción de alimentos y otros recursos esenciales para sus hogares. Esto genera un conflicto entre las responsabilidades laborales y la educación, ya que muchos niños se ven forzados a faltar a la escuela o tienen un tiempo limitado para dedicarse a sus estudios.

Para abordar este problema de manera efectiva, es crucial mejorar la oferta educativa en las áreas rurales y realizar un cambio en el modelo productivo que reduzca la dependencia del trabajo infantil. Esto implica la implementación de políticas gubernamentales educativas específicas para las zonas rurales de Bolivia, que reconozcan y aborden la realidad del trabajo infantil en estas comunidades. Se requiere una estrategia pedagógica que permita a los niños rurales combinar sus responsabilidades laborales con sus estudios, adaptando el currículo y los horarios escolares para que sean compatibles con las necesidades de las familias. Además, es necesario promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades rurales, diversificando las actividades productivas y brindando apoyo financiero y técnico a los agricultores y ganaderos. Esta transformación del modelo productivo contribuirá a reducir la presión sobre los niños y permitirá que más jóvenes continúen con sus estudios, mejorando así sus oportunidades educativas y su futuro desarrollo.

Por otra parte, si se considera el tipo de establecimiento educativo en el análisis de las oportunidades educativas, los resultados revelan que los colegios privados han experimentado una evolución más positiva en los índices de oportunidades humanas en comparación con los colegios públicos o de convenio, especialmente en áreas como matriculación, asistencia oportuna y libertad de obligaciones laborales y estudiar al mismo tiempo. Los resultados de los índices de disimilitud resaltan la necesidad de redistribuir el acceso a oportunidades en colegios públicos para lograr una igualdad de oportunidades educativa más equitativa, sin importar la elección de su institución educativa.

Es importante destacar que este enfoque metodológico permite aproximarse y evaluar la desigualdad de oportunidades considerando información sobre las circunstancias observadas. Sin embargo, una de las limitaciones principales de la adopción de este enfoque es que las estimaciones tienden a representar un límite inferior de la verdadera desigualdad, especialmente en situaciones en las cuales solo se tiene una observación parcial de las circunstancias. Dado que una observación completa de las circunstancias es improbable en la realidad, esta metodología permite comprender y abordar la desigualdad de oportunidades.

En conclusión, los resultados presentados en este estudio destacan la necesidad de abordar el acceso y progreso educativo desde un enfoque de igualdad de oportunidades. Además, es esencial profundizar en la comprensión de los factores subyacentes que generan inequidades en la educación. La constancia en la influencia de algunas circunstancias, como la ubicación geográfica y las características de los padres, refuerza su continua relevancia en la toma de decisiones relacionadas con la educación. Al mismo tiempo, la variación en el impacto de otros factores resalta la importancia de entender el contexto en constante cambio al diseñar estrategias de política. Se recomienda que estas medidas incluyan una asignación prioritaria de recursos fiscales para el sector educativo, el fortalecimiento de la función docente, la eliminación de las barreras económicas que limitan el acceso a la educación y la promoción de la transmisión intergeneracional del capital humano.

Asimismo, se resalta la necesidad de obtener datos de alta calidad sobre la calidad educativa, ya que el mero aumento en el acceso a la educación puede no ser suficiente si no se garantiza una educación de calidad y un proceso de aprendizaje efectivo. Además, se hace hincapié en la importancia de establecer sistemas de seguimiento y evaluación continuos que permitan medir el impacto y la efectividad de estas políticas a lo largo del tiempo, asegurando que puedan ajustarse de acuerdo al contexto del país.