1. Introducción: Mito y ficción Asterión, su laberinto y sus sacrificios

La literatura latinoamericana del siglo XXI supone la integración de un corpus referencial de escrituras que trascienden por la facultad plástica con la que se configuran, lo cual prueba que si existe una cualidad esencial del arte literario es su movimiento perpetuo. Por tanto, es posible visualizar narrativas que, desde lo testimonial, potencializan la estructura del yo; construcciones que a través de los mecanismos de la fantasía o la imaginación renuevan géneros como el fantástico, el gótico o la ciencia ficción, entre otros; o relatos que desarrollan ingeniosamente ejercicios críticos en cuyas lecturas poco importa su etiqueta genérica. A ello hay que agregar las posibilidades de construcción que se gestan en el escenario virtual y que derivan en importantes retos a nivel de teoría y crítica literarias, pues tales propuestas desarrollan condiciones que se desplazan entre formas canónicas y formas nómadas (híbridas).

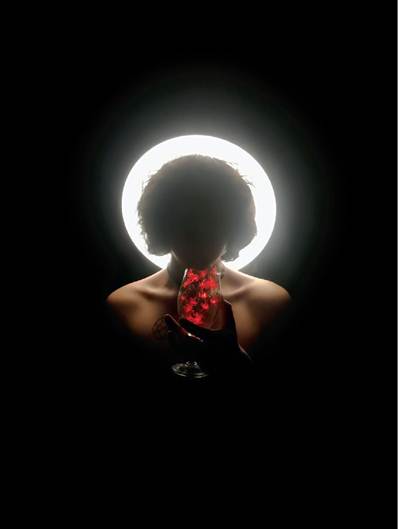

En este contexto, María Fernanda Ampuero destaca por una escritura que da forma a una poética del cuestionamiento a las formulaciones de la violencia, que a través del discurso patriarcal han permeado la cultura. En consecuencia, su cuentística se caracteriza por el establecimiento de una red de puntos de tensión que suele llevar al límite las emociones de los personajes, pues se manifiestan como estructuras que se sostienen en la confrontación. Sacrificios humanos se presenta, entonces, como radiografía de las constantes de un tiempo de fractura, en cuyas marcas se instala la significación de la familia, la religión, la sexualidad, la identidad femenina cara a la migración o a los estereotipos corporales, todos como plataforma de la degradación o la violencia en sus múltiples manifestaciones. Ello hace viable una propuesta renovada al respecto de lo gótico o lo fantástico, géneros que lejos de apartar la noción de realidad, la instalan con el rostro de lo monstruoso, en gran medida, por su cercanía con la realidad extratextual.

“Sacrificios” se integra como parte de este universo temático y estructural de forma singular en la dinámica de Sacrificios humanos, pues mientras que los demás cuentos conservan ciertas constantes en la forma de mostrar lo perverso o el instinto maligno del ser humano, de tal manera que el horror resulta ineludible, este cuento establece una estrategia en la que se mezcla lo risible con lo terrible y es, precisamente, este último, el punto de encuentro con el mito de Asterión o el minotauro. Previo al estudio de la forma en la que se articula y significa en el cuento de Ampuero, conviene tener presente que la ficción comparte con el mito la articulación de una realidad mediada por procesos históricos, Thomas Pavel acota:

Parecería que los dominios de la ficción hubieran sufrido un largo proceso de estructuración, osificación y delimitación. Es un lugar común el observar que la épica y los artefactos dramáticos más primitivos no tienen escenarios ficticios, al menos para sus primeros usuarios. [...] En efecto, a los ojos de sus usuarios, un mito es el paradigma mismo de la verdad. [...] Dioses y héroes habitaban el espacio sagrado pero ese espacio no se miraba como ficticio. [...] El que la mayoría de nosotros veamos Edipo Rey como ficción se debe a un proceso histórico, durante el cual disminuye gradualmente la adhesión de la sociedad a la verdad de un conjunto de mitos. (1997, p. 174- 176)

Evidentemente, el territorio del mito no desaparece, su complejidad y su valor están en el tejido de la cultura, pues las interrogantes que establece sobre la naturaleza humana y sus misterios se transforman o se refuerzan como parte del propio devenir de la historia, sin embargo, ello implica que sufran procesos de ficcionalización, tal como explica Pavel (1997). En este orden de ideas, el mito de Asterión ofrece en su diégesis una serie de reiteraciones en torno a las nociones de sacrificio, castigo y espacios de castigo, según lo expone Apolodoro:

Así ofreció un sacrificio a Posidón y le rogó que apareciese un toro del fondo de mar, después de prometer que lo sacrificaría en cuanto hubiese aparecido. Posidón le hizo un toro excelente, [...] pero entonces el toro lo envío a sus rebaños y sacrificó a otro. [.] Posidón se irritó con él por no haberle sacrificado al toro, lo volvió salvaje e hizo que Pasifae sintiera deseo por él. [...] Entonces aquella dio a luz a Asterio, el llamado Minotauro; tenía éste cara de toro y el resto de hombre. Pero Minos lo encerró en el laberinto de acuerdo con ciertos oráculos, y le puso vigilancia. El laberinto, construido por Dédalo, era una prisión que a base de intrincados corredores burlaba la salida (1987, p.74).

El esquema narrativo evidencia que el sacrificio vincula lo humano con lo divino a través del intercambio, quien sacrifica recibirá los beneficios del dios al que se le reconoce o se le honra; por tanto, el hombre que realiza un acto de simulación al cambiar la ofrenda comprometida no sólo violenta la ley que mantiene la relación entre hombres y dioses, sino que se burla del dios mismo. Este acto amerita un castigo en el que el ser no sacrificado es el medio del castigo ejemplar, en tanto demanda otros sacrificios, de los cuales no se beneficia la relación hombre-dios, sino que mantiene en zozobra al hombre, de ahí la importancia del laberinto, el cual se instituye como un lugar de contención o de encierro de esa fuerza brutal producto de actos de desobediencia.

Gilbert Durand afirma: “Es el mito el que, de alguna manera, distribuye los papeles de la historia, y permite decidir lo que configura el momento histórico, el alma de una época, de un siglo, de una época de la vida.” (1993, p. 32). La noción de sacrificio ha caracterizado al pensamiento de la humanidad como principio de regulación del hombre con el medio. Los mitos griegos, prehispánicos, judeo-cristianos, y muchos más, muestran que el sacrificio implicó la instauración de un orden al que subyace una dimensión sagrada de la violencia, que se valida por la misma causa. Sin embargo, esta lógica de la violencia trasciende en el tiempo y su representación, lo cual impone modificaciones que dan lugar a una diversidad de formas de reescritura del mito.

En la literatura latinoamericana, la propuesta de Jorge Luis Borges (1998) es de las más evidentes con el cuento “La casa de Asterión”, en el cual, sin perder la línea argumental del mito, utiliza los puntos de indeterminación de éste para ofrecer, a través de una voz en primera persona, una visión diferente del prisionero, del laberinto y del sacrificio, de tal manera que éste asume la dimensión del auto sacrificio. Así, la cuestión de la percepción posee un papel fundamental en el modo en que significan los elementos esenciales del mito en su forma de reescritura, punto de encuentro con “Sacrificios” de Ampuero.

2. Laberintos contemporáneos: el horror dentro de lo cotidiano

En el mito que configura Apolodoro se destaca la violencia que deriva de la transgresión al orden divino, por otro lado, en su reescritura borgeana el foco de atención está puesto en la figura que se sacrifica y en el intercambio entre agente y paciente de la violencia; mientras que en la escritura de Ampuero se da relevancia al lugar donde se ejerce el sacrificio, por ello la raíz mítica del cuento “Sacrificios” se visualiza progresivamente y de no de manera casi inmediata como sí lo hace el texto borgeano, progresión en la cual se subraya el espacio como portador de sentido, de ello se sigue que el laberinto posea un papel imprescindible en su configuración dado que continua la noción de encierro. Sin embargo, sufre una refiguración que lleva a preguntar: ¿Cuáles son los rostros del encierro? El devenir de la historia de la humanidad y los modos de representarlo a través del arte nos muestra que la respuesta es tan amplia como puede ser la significación de un objeto artístico, cualquiera que sea su naturaleza. Por tanto, este trabajo parte del supuesto de que cualquier espacio puede asumir la función del encierro y es tanto acción, que involucra una materialidad de por medio, como un efecto.

Por ejemplo, en “La casa de Asterión”, el minotauro no asumía su existencia en el encierro, antes bien, enfatizaba la ausencia de puertas o cerrojos que impidiera su libertad, en tal caso, el laberinto asumía la condición de la casa. No obstante, ese laberinto era de algún modo un tipo de prisión, y aunque existe franco contraste entre casa y prisión hay en ambos un semantismo compartido, el de “contener”, acción a la que se vincula “encerrar”. En ello existe una dinámica importante, algo se contiene al tiempo que se libera, en otros términos, la contención implicaría un tipo de liberación. En consecuencia, la mutabilidad de la condición de encierro del sujeto está vinculada a la materialidad del espacio físico, a su arquitectura tanto como a sus condiciones perceptivas.

En el caso de “Sacrificios”, un estacionamiento se postula espacio de encierro, en él, la funcionalidad primaria de servir como resguardo de vehículos no se pierde, antes bien se afirma, sin embargo, adquiere por efecto de percepción de los sujetos que lo transitan, la de encierro. La voz narrativa lo etiqueta como “gigantesco parqueadero del centro comercial”, cuyo adjetivo “gigantesco” enfatiza un tamaño de límites difusos o indefinidos. En esta tesitura, lo indefinible resulta constante en todos los niveles del texto. Así, es notable el hecho de que el desarrollo del acontecimiento se establece en un diálogo constante, de tal modo que la diégesis queda expuesta en una escena compuesta, en un primer momento, por dos participantes:

-¿Cómo era? ¿Verde A? -dijo él mientras buscaba el carro en el gigantesco parqueadero del centro comercial.

-Uy, a mí ni me preguntes, tú que eres el que dijo que se iba a acordar -dijo ella. [...]

-Aquí por lo menos son colores.

-Sí, pero igual estamos perdidos como imbéciles (Ampuero, 2021, p.76).

Nótese que la condición genérica de los participantes aparece únicamente en la apertura de la escena, por lo que el discurso referido se instala para marcar la diferencia de voces y, por lo tanto, de identidades en un acontecer que forma parte de la dinámica de vida: una pareja, hombre-mujer, ha salido del cine y está en busca de su automóvil. De ello se debe tener en cuenta que, en esencia, la escena constituye un ritmo dramático complejo pues el diálogo se establece en una larga secuencia que inicia con la búsqueda del vehículo y finaliza con la aparición de un tercer participante; por tanto, la ausencia de cortes, silencios medios o prologados hace que, paulatinamente, el discurso establezca una tensión que favorece el efecto del encierro, en función de un tiempo narrativo que sólo tiende a prolongarse. En este esquema de acción se destaca la condición genérica de los pronombres “él” y “ella” al inicio de la secuencia, el no seguirla con atención derivaría, para el lector, en la pérdida de pertenencia de la voz, ¿quién está hablando?, sería la pregunta resultante.

La desorientación que caracteriza a los personajes está ligada al espacio de tal manera que lo que podría considerarse una estructura nimia revela su potencial significativo; el estacionamiento detiene el movimiento e instala un tiempo de espera, se articula así espacio de transición. Por tanto, el regreso a la cotidianidad de sus dinámicas de intersubjetividad familiar la pareja debe abandonar ese espacio, pero hacerlo requiere la recuperación del medio que se los permita.

-¿Encontraste el ascensor?

-No hay.

-¿Segura? ¿Y escaleras?

-No las vi, si quieres busca tú que eres el puto Sherlock.

-A ver. Cálmate. Tienen que estar aquí en algún lado.

-Mmm.

-Aquí es rojo R. ¿En qué momento llegamos al rojo y a la R?

-Bajaríamos

-No, no hemos bajado.

-¿Cómo sabes? Habrá rojo y verde en un mismo nivel entonces.

-Pero estábamos en la C.

-Tú dijiste que era la A.

-Creo que era en la C

-Pero tú dijiste que era en la A.

-¡C! [...]

-Ay, la mierda, estos malditos parqueaderos cada vez los hacen peores, son como laberintos, de verdad, qué odio (2021, p. 76, 77).

La mirada intenta reconocer el espacio, busca con ansia los referentes que completen la imagen a la que se aferra la memoria o más aún, intenta recrear un escenario. No obstante, el espacio parece cambiar constantemente, promoviendo la alteración de la percepción: dónde es arriba, dónde abajo, la construcción en niveles se muestra, los índices de ubicación, letras y colores se hacen difusos. El parqueadero, entonces, se torna encierro laberíntico generador de un ánimo conflictivo, que propicia el insulto, la ironía, o la burla tajante. El laberinto, acota el diccionario de Juan Eduardo Cirlot: “es una construcción arquitectónica, sin aparente finalidad, de complicada estructura y de la cual una vez en su interior, es muy difícil encontrar la salida.” (1997, p. 265). Por tal razón, si la percepción de los sujetos ha transformado el estacionamiento en un laberinto, éste se ha convertido en un problema, producto de un acto creador de su pensamiento.

En su arquitectura el estacionamiento podría identificarse rápidamente por su austeridad y su apertura, sin embargo, al tratarse de un espacio ubicado al costado de una plaza comercial, como el que refieren los personajes, respondería a una planeación específica en la que el diseño está sujeto a varios factores como el tiempo de ocupación y el flujo constante. Así, los componentes básicos constituirían el área de maniobra, el espacio de acumulación, el lugar de estacionamiento por tipo de vehículo, radios de giro, rampas, pasillos, entre otros, de forma que su aparente simpleza puede presentar la complejidad del laberinto. De lo que deriva un reconocimiento del dinamismo caótico en el ir y venir de los personajes, en el que el tiempo como el discurso se distiende para precisar el detalle:

-Ahí hay una J.

-J de jodidos [...]

-Ilumina ahí, ¿qué dice ahí?

-Es la O.

-¿Te acuerdas que dije J de jodidos hace un rato?

-No es la misma pared.

-Es la misma pared.

-Estás cansado.

-Estamos bajando sin darnos cuenta. ¿Ves? Cada vez que damos una vuelta estamos bajando, pero en estos edificios modernos no se nota la bajada (2021, pp. 82, 83, 84).

La búsqueda es en realidad errancia, los personajes vagan en un espacio sin muros altos o barrotes que recuerden la prisión tradicional, pero se han convertido en prisioneros. El laberinto es su prisión, una que recuerda la propuesta visual Cárceles imaginarias del francés Giovanni Battista Piranesi, creador de grabados que muestran espacios monstruosos constituidos por seres torturantes y torturados en salas llenas de rampas, pasillos, escaleras que sólo conducen a otras escaleras y construcciones retorcidas, en suma, el todo fundador de un tipo de prisión que, George Poulet define como:

un espace délimité et limitant, un espace emprisonnant et, en même temps, si considérable en son aire comme si compliqué en sa structure que celui qui s’y aventure risque de n’en jamais atteindre les frontières: ce qui correspond bien à la définition du labyrinthe, lieu qui a pour objet de garder l’homme captif en l’égarant. Bref, le labyrinthe est une prison sans murs, ou du moins sans bornes, une prison qui emprisonne non par privation d’espace mais par excès de celui- ce (1985: 162).

En efecto, el tipo de encierro que configura la escritura de María Fernanda Ampuero es uno que actúa, no por reducción sino por ampliación espacial. Los sujetos que son contenidos en ella experimentan que a mayor apertura mayor encierro, de ello se entiende que su avance sea repetido y cansado, pues es un andar sobre sus propios pasos. Ahora bien, todo encierro se manifiesta de manera voluntaria o involuntaria, de tal manera que, si atendemos al hecho de que requieren entrar al estacionamiento y recuperar el vehículo para salir, éste podría ser una especie de trampa a la que llegan con ingenuidad. Esto es, voluntariamente ingresan al espacio, involuntariamente al encierro, es indudable que el estacionamiento presenta las condiciones materiales de tendencia laberíntica para mantener cautivas a sus presas, sin embargo, cabe la pegunta: ¿cuáles son las implicaciones significativas de este tipo de encierro? Dado el hilo dramático y, por tanto, la manifestación de una escena, resulta funcional un cercamiento conversacional para el que se propone una organización en secuencias que se pueden dividir en tres núcleos semánticos: incertidumbre, resistencia y resignación, a modo de etapas del encierro, las cuales se inscriben en el discurso de los personajes a la par de referentes espaciales específicos.

El primer núcleo -incertidumbre- se puede ilustrar con la siguiente secuencia:

-¿Por dónde estará el ascensor? En este nivel no está el carro.

-¿Seguro?

-A ver tú, todopoderosa, búscalo que segurito que lo encuentras.

-Ahorita no, ¿ah? [...]

-Ahorita sí, ahorita sí. ¿Qué mierda te está pasando últimamente?

-Uy mejor busquemos el carro que esto es una idiotez. Ponerse aquí a discutir. [...]

-Ahorita quieres hablar de estas cosas. Ahorita. No te puedo creer que te pongas con estas huevadas.

-¡Me pongo con estas huevadas, sí! ¡Me pongo porque siempre estás cabreada y echándome la culpa de todo! ¿por qué mierda no te acordaste tú del color ni de la letra? No, porque don cojudo es el que se tiene que acordar de todo, encargarse de todo (2021, p. 76).

Las líneas permiten probar que el espacio promueve una liberación discursiva de los sujetos, en el contener está el liberar, tal como se había enunciado con anterioridad. La incertidumbre de no encontrar el carro converge con la insatisfacción y el enojo reprimidos, y hace que estos se expresen. La búsqueda del ascensor o la escalera empata con la búsqueda de algo más, algo que se perfila en los adjetivos calificativos: “todopoderosa”, “cabreada”, “cojudo”, es decir, el discurso de poder en la pareja se hace presente, quién es quién en un escenario de supervivencia marital. Mientras que el deíctico temporal, “ahorita” funciona armoniosamente con el espacio, el momento de hablar de su ser-estar en el mundo es ése, en la oscuridad, en la soledad y bajo la posibilidad de mirar su verdadero rostro a través de un encierro de apariencia involuntaria, pero que, desde la perspectiva de este trabajo, pudiera ser un acto necesario al ser ellos mismos quienes articulan las condiciones para su manifestación, de ello la importancia de la repetición deíctica: “ahorita”, “ahorita sí”.

La etapa de resistencia, por otro lado, muestra la fortaleza de los cautivos en un doble movimiento, ante el espacio y ante ellos mismos. Buscar el vehículo, intentar utilizar el teléfono, gritar para pedir ayuda, avanzar, son medios de resistir a la caótica realidad espacial; mientras que la negación, la ironía y el peculiar intercambio de insultos representan los mecanismos de resistencia a su conflictiva relación. Atiéndase la siguiente secuencia:

-Yo podría estar ahorita en mi cama, pero no. Estoy ahogándome del calor en un parqueadero gigante de mierda donde mi extremadamente olvidadizo marido no es capaz de encontrar un puto carro. ¡Todo el mundo ha encontrado su carro menos un solo idiota!

-Acompañado.

-¿Qué hablas?

-Dime con quién andas...

-¿Guardia? ¡Hola! ¡¿Hay alguien?!

-El centro comercial ya está cerrado.

-¿Qué?

-Intenté entrar para buscar a alguien de limpieza o del cine y la puerta ya está cerrada (2021, p. 79).

Si el encierro está directamente relacionado con el espacio laberíntico, y la ausencia de referentes que les permita ubicarse, la situación se intensifica con la relación problemática que los caracteriza; los desplazamientos en el espacio son directamente proporcionales a los giros discursivos, la secuencia expone tres nodos temáticos: el insulto, el contra insulto y la evasión, la cual se proyecta en la petición de ayuda. Así, la construcción discursiva de los personajes se caracteriza por la utilización de unidades léxicas de tono ofensivo de manera constante y variada, presentando ciertas modulaciones que hacen de la escena un todo risible al evidenciarse complementación en el intercambio del insulto, autorregulaciones que permiten que la situación no derive en algo más violento.

En la secuencia expuesta, ella emplea las palabras: “olvidadizo” y “un solo idiota”, como exploración de niveles del insulto. La respuesta de él incluye “acompañado” y el dicho popular “Dime con quién andas.” El proceder de uno se acopló al otro con sutileza de manera que el efecto de lo risible se mantiene como punto de tensión, pues el insulto se perfila a través de estrategias indirectas, el uso del dicho popular le permite enviar el mensaje de que ella también es “idiota” o que, en todo caso, son un par de idiotas. En cualquier modo, el insulto expresa “una acción vinculada a la violencia y la agresión” (Colín, p. 34). Por otro lado, su uso reiterado y multifacético muestra la transición por diferentes niveles de severidad que van del reproche simple, la expresión de malestar, queja y acusación, hasta la amenaza directa.

3. La visión de los sacrificados

La resignación, como parte de las etapas del encierro, se establece por mérito colaborativo de todos los elementos: el espacio, la discusión constante por sus errores y problemas maritales, la individualidad de cada uno puesta en cuestionamiento y la necesidad de establecer un límite, el cual coincide con la expresión del cansancio corporal y emocional. Por tanto, la secuencia final se posiciona conclusión de un proceso de preparación, tanto para personajes como para lectores-espectadores. Así, los sujetos experimentan la sensación de abandono por medio del doble movimiento de apertura y cierre que provee el laberinto, dentro del cual libran la proeza de salir de él tanto como superar airosos la confrontación con su mundo afectivo. Obligados a mantenerse separados de hijos, casa y trabajo, espacio y tiempo cooperan para construir una atmósfera asfixiante que los ha de llevar al límite de sí mismos. A este respecto, el perfil del mito se manifiesta en su forma definitiva por medio de la introducción de un tercer participante en la escena:

-Estamos sin teléfono, sin luz, sin carro, sin agua.

-Es un castigo

-¿Un castigo?

-Por tus puterías y tus engaños porque andas en tus puterías. [...]

-Cállate. Ven, sigamos buscando la salida.

-Contéstame.

--Tenemos que salir de aquí, ya me siento mal, estoy como mareado. [...]

-¿Qué suena? [...]

-Dios qué locura -Tengo miedo

-¿Qué es eso?

-Es, no puede ser, es como un toro.

-Es un hombre disfrazado.

-No, tiene cuernos y tiene pezuñas. No es un hombre.

-¿Qué es pues? ¿Qué va a ser si no? ¿Qué juego es este?

-Se está acercando. [...]

-No sé qué es. Viene hacia nosotros (2001, pp. 86, 87).

El ser de formas que proyectan la figura de un hombre-toro en comunión con ese laberinto contemporáneo hace posible la refiguración mítica generadora del efecto de horror. Esto orienta una reflexión en la que la reescritura del mito, en la ficción de Borges, resulta de utilidad dado que, al construir la historia desde la perspectiva de Asterión, el sacrificio se concibe como liberación; y las muertes, puntos de referencia o identificación espacial:

Cada nueve años entran a la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. [.] Uno tras otro caen sin que yo me ensangrente las manos. Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras (Borges, 1998, s/p).

El matiz de inocencia de la voz narrativa intensifica el efecto de lo terrible en la línea borgeana, estrategia de contraste que también se percibe en la propuesta de Ampuero. Sin embargo, lo hará desde la perspectiva de los sacrificados, pues, como si de un acto ritual se tratara, el hombre, la mujer y el ser mitad toro, mitad hombre se encuentran en el laberinto, ¿casa de quién?, ¿prisión para quienes? Al llegar a este punto la actualización del mito cierra una escena en la que la duda sobre la naturaleza del ser que se aproxima hacia ellos es, en realidad, la duda siempre presente sobre la identidad del que aprisiona, encierra, o sacrifica. La serie de repeticiones léxicas son análogas a la repetición de los espacios: ¿bajamos?, ¿subimos?, ¿A?, ¿B? son equivalentes a “tú tienes la culpa” “no, tú tienes la culpa”; el yo crea y sucumbe al encierro, por tanto, necesita de un tercer participante, tal como el minotauro esperaba a su redentor, el hombre y la mujer requieren al suyo, que llegó con apariencia de toro porque hay situaciones que llegan al punto de lo insoportable y qué más insoportable que el encierro, que en palabras de Gregorio Kaminski: “no es otra cosa que la vida vuelta contra sí misma” (2007, p. 119).

En este tenor, resulta importante observar que en el mito griego se exalta el intercambio que hace necesario el sacrificio, el toro se ha de entregar en beneficio de un bien material por el hombre, contexto en el que toda violencia se justifica y hace de aquél un principio fundamental de regulación del mundo, la vida humana y la relación de ésta con el orden de lo sagrado. En la representación ficcional de Borges, al posicionar la visión del sacrificante, se sigue una lógica de justificación en la que los sacrificados son liberados de sí mismos, a través de la sangre derramada se beneficia el sacrificante y el sacrificado; mientras que, en la representación de Ampuero existe una notable ampliación de sentido, pues si bien es cierto que existe una liberación dentro del espacio laberíntico y que se determina por el uso deliberado del insulto, no se consigue un valor, lo que patentiza una ruptura; en otros términos, tanto hombre como mujer tienen la posibilidad de expresar sus dudas, frustraciones y concepciones al respecto de su identidad, pero ello sólo genera caos.

La violencia sagrada cede el paso a la violencia doméstica o a la expresión del sinsentido de la relación matrimonial que, merced a una materialización de fuerzas ocultas, coloca a los sujetos en peligro y augura la muerte, subrayando la vulnerabilidad de su naturaleza. Vulnerabilidad que asegura la significación del laberinto-estacionamiento en calidad de encierro en la dimensión del castigo, según se mostró en la tercera y última secuencia expuesta en párrafos anteriores. Es relevante observar que tal significado se hace patente mediante la voz de los personajes, en la afirmación de uno y la duda de otro. Dado que, en un esquema de construcción social y religiosa donde la palabra “Dios” ha sufrido un desgaste semántico, es viable preguntar si realmente es un castigo, pues, aunque se siga un razonamiento en el que el engaño o la traición dentro de la relación, amerita un castigo, ¿quién estaría facultado o tendría el poder para ejecutarlo? Evidentemente, la frase final “viene hacia nosotros” (Ampuero, 2021, p. 87) orienta una visión de la posible violencia que está por llegar, la cual emerge de lo monstruoso.

Los monstruos que propician el horror contemporáneo forman parte de la vida ordinaria; la ciudad, sus espacios de placer y de consumo, así como los objetos que estimulan la satisfacción de sus habitantes revelan su banalidad o su inutilidad cuando una batería se agota o se suspende la luz; en este sentido, Ampuero construye personajes a la deriva por la sobrestimación del orden de lo material, pues al despojarlos del teléfono, del vehículo, de la luz, y del líquido vital, los sujetos prueban sus fortalezas, pero sucumben ante el dominio de la incomunicación dentro de un espacio que, sin ser cerrado, los aísla y los enfrenta a lo ominoso.

4. Sacrificios humanos

El laberinto es el mundo por el que transita la humanidad, en él se expresa “el peregrinaje en busca del centro”, como bien apunta Cirlot (1992), p. 234), sin embargo, la complejidad de nuestro tiempo prueba que no existe un único centro sino uno multiplicidad que guía el proceder de los sujetos, lo cual da origen a miedos y violencias que la narrativa de Ampuero traza bajo la directriz del sacrificio contemporáneo. Todos los cuentos de la misma antología, de una u otra manera, lo corroboran; en consecuencia, puede mencionarse “Biografía”, en él, la protagonista encarna el cuestionamiento permanente de cuántos y cuáles sacrificios puede o debe pasar una migrante. Naturalmente, la propia noción de migración ya es un tipo de sacrificio en sí; el abandono de patria y familia bajo el supuesto de una vida mejor, en un mejor país, supone un intercambio. Emiliano E. Korstanje afirma:

En términos filosóficos, el sacrificio es (antes que nada) la base protectora de la civilización humana frente a la hostilidad del mundo. En busca de estabilidad las personas entregan bienes, cuerpos o almas con el fin de obtener una ventaja respecto a otros grupos. [...] Los hombres y sus culturas recurren al sacrificio para evitar calamidades, pero también para nutrirse de la esperanza necesaria de que un tiempo mejor está por venir. El rito “sacrificial” abre la puerta del self con su futuro, es una forma de intentar domesticar lo que por naturaleza es incontrolable (2013, pp.20, 21).

Los sacrificios contemporáneos responden a las realidades del hambre, la violencia como ejercicio del poder, el deseo natural de una vida mejor o el anhelo de que la segregación no exista, y por qué no, a la casualidad de encontrarse en un espacio donde la maldad con disfraz de hombre-toro aprovecha la oscuridad para embestir. Los sacrificios en “Biografía” aluden a los padres que tienen que sacrificar a la hija enviándola a un país donde la identidad latinoamericana será un obstáculo y no un apoyo, a la hija que tiene que aceptar el riesgo de ser el cuerpo sacrificado de otros, quienes no le reconocen los derechos más elementales, su protagonista se preguntará: “¿A qué he venido si no es a ganar dinero? ¿A qué he venido si no es a poner el pecho? ¿A qué he venido si no es a intentar sobrevivir a la paliza?” (Ampuero, 2021, p. 7). En tesitura similar se desarrolla “Freaks”, cuento de ritmo vertiginoso, en el que “aguantar” el sobrenombre, el insulto y la discriminación llevan al protagonista a encontrar en el sacrificio el medio para llegar a su centro, punto donde el peregrinaje tiene su fin y la forma de lo terrible transmuta en imágenes cargadas de belleza.

En este marco, la reescritura del mito apunta a la violencia y la muerte, tópicos identificadores del mundo contemporáneo que la literatura latinoamericana convierte en ejes isotópicos, piénsese por ejemplo en Mariana Enríquez (2016) en cuya antología Todo lo que perdimos en el fuego concentra una serie de relatos en los que explora, con una poética propia, la condición del sacrificio, el cuento homónimo al título de la antología supone el sacrificio del cuerpo a través del fuego, en beneficio de una escritura corporal que cuente, tanto la historia de la violencia de la que es objeto el cuerpo femenino, como la recuperación del sentido de propiedad del cuerpo mismo. En la misma recopilación, “Bajo el agua” evidenciará a través de una estructura que se mueve entre lo policiaco, el horror y la ciencia ficción, cómo ante el sacrificio del entorno natural, en aras de la dinámica capitalista, el espacio tiende a generar seres deformes, marginados que resignifican la muerte en un estado de precariedad extrema.

5. Nota final

La construcción objeto de estudio ha permitido identificar los contrastes que experimenta el modo de organización del relato, según el tipo y la cantidad de información con la que cuenta el sujeto de la enunciación. En su interacción con el mito, el cuento hace posible una lectura actualizada de los lugares de castigo, el sentido del sacrificio, la función del sacrificante y la identidad de los sacrificados. Las transformaciones del marco histórico movilizan el semantismo del mito cretense, de manera que su reescritura en la ficción de Ampuero permite pensarlo como una metáfora del encierro, por ende, el espacio, más que figurante, es actuante con impacto directo en el devenir de los personajes.

Por otro lado, el tratamiento que realza al matiz cómico, origen de lo risible, se justifica por el uso del insulto directo y la ironía los cuales descansan en el tipo de situación que configura la escritora ecuatoriana: el intento frustrado de encontrar el automóvil para salir de un estacionamiento. Éste se torna encierro laberíntico que funciona, igual que las cárceles imaginarias de Piranesi, por extensión y no por reducción, lo cual alienta una percepción de polimorfismo móvil en el que la sensación de aislamiento marca las fronteras que separan a los personajes de su vida ordinaria, compuesta por las preocupaciones propias de la familia y el trabajo, colocándolos ante la ardua tarea de comunicarse; acto violento y fallido, visible en un extenso juego discursivo que los conduce hacia el encuentro con lo monstruoso.

La importancia de las etapas de encierro y la singular manera en la que se experimenta cada una, deja claro que la muerte no es el castigo sino su culminación, por tanto, el tiempo y los sucesos que median entre el ingreso al laberinto y su encuentro con lo monstruoso forman parte del rito sacrificial. Es notable el hecho de que la narrativa encuentra un cuidado punto de unión con la forma dramática dado el ensamble de una larga escena, en tanto concordancia entre tiempo de la historia y tiempo del discurso, por medio de la cual se nos acerca a una realidad que resulta en extremo familiar y eleva el papel del lector al de espectador que reconoce la vigencia de una verdad que postuló el mito: el laberinto es el mundo en el que se sacrifica o es sacrificado el hombre.