1 Introducción

En 1902 se construyó la primera planta hidroeléctrica en Bolivia, como respuesta a la demanda de electricidad para actividades mineras, considerándose un auge hasta finales de los 90's, llegando a construir 25 proyectos hidroeléctricos, sin embargo, al final de la década, se frenó la construcción debido al elevado costo de inversión y al precio reducido del gas natural en la generación de energía eléctrica, dando mayor inversión a las termoeléctricas (ENDE, 2014).

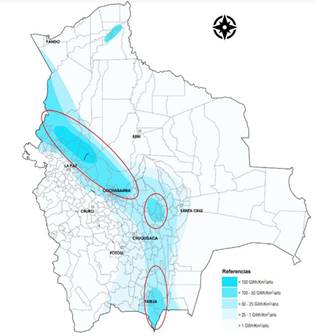

Ya en la década de los 70's la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), desarrolló un plan para cuantificar y evaluar el potencial hidro - energético de Bolivia en sus tres cuencas mayores: Amazonas, Río de La Plata y Altiplano. ENDE, junto con la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) concluyó la evaluación general de los recursos hidro - energéticos de Bolivia, identificando las zonas donde se encuentra el potencial energético en Bolivia (Figura 1) (ENDE-OLADE, 1984).

Fuente: ENDE - OLADE (1984); ENERGÉTICA - WW Bolivia (2020)

Figura 1: Mapa del Potencial Energético de Bolivia.

En la actualidad, de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) (2020), la matriz de generación eléctrica de potencia instalada en el país, aporta al Sistema interconectado Nacional (SIN): 72,85% de termoelectricidad, 22,84% de hidroelectricidad y 4,31% de otras fuentes de energías alternativas (solar, eólica y biomasa); en cambio, la potencia instalada que aporta al Sistema Aislado (SA) estuvo compuesta por 65,90% termoeléctricas, 0,30% hidroeléctricas y 33,80 % energías alternativas. Es así que, Bolivia para afrontar el crecimiento de la demanda nacional y cumplir su meta de exportar energía internacionalmente pretende aumentar su capacidad instalada en más de 4 000 MW hasta el 2025, como estrategia para una transición energética diversificando el mix energético con energías renovables, principalmente de fuentes hidroeléctricas.

De acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías (2014), con el Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia al 2025, existe una cartera de 44 proyectos hidroeléctricos, de los cuales 36 están en etapa de estudio que van desde 1,5 MW hasta 3.300 MW con diferentes tipos de centrales de generación: de pasada (sin embalse), en cascada (varias plantas sucesivas que aprovechan el mismo caudal), con embalses de regulación diaria y con embalses de regulación anual. Además de continuar en marcha el estudio de aprovechamiento de las cuencas del Amazonas (ríos Abuná, Beni y Mamoré) y del Plata (ríos Pilcomayo y Bermejo).

Si bien, los Proyectos Hidroeléctricos son considerados como fuente de energía limpia, al igual que toda Actividad, Obra o Proyecto (AOP), genera un impacto ambiental que depende del tipo de central a construir, sitio de emplazamiento, características ambientales y factores socioeconómicos de la cuenca a aprovechar, que muchas veces no está bien estudiado (ENERGÉTICA - WWF Bolivia, 2020). Desde hace mucho tiempo han sido reconocidos los impactos sociales y ambientales de la construcción de presas, así como los efectos en la salud de la población (Lerer y Scudder, 1999;Santos et al, 2017). Así mismo, Wang et al (2012ySantos et al,2017), mencionan otros impactos negativos como el transporte de sedimentos que terminan cambiando la geomorfología de los ríos antes y después de las estructuras; la descomposición de la materia orgánica en los embalses que puede promover la generación de gases de efecto invernadero (GEI); la concentración de macronutrientes en aguas lénticas, podría incrementar la producción de fitoplancton el cual reduce la concentración de oxígeno disuelto y la calidad del agua e incrementa la biomasa (eutrofización); la presión del agua sobre el suelo podría alterar su estabilidad, generando deslizamientos o sismicidad inducida. Por otro lado, no se puede dejar de lado el efecto negativo que se da en la biodiversidad, que generalmente se traduce en la disminución de especies nativas, fragmentación de sus hábitats; la interrupción de la conectividad reduce los sitios de desove, reproducción y sus hábitats, afectando la diversidad de la fauna (Santos et al, 2017).

Es por esta razón que es muy importante contar con Estudios de Evaluación de Impactos Ambientales (EEIAs), que apliquen métodos, indicadores y/o bioindicadores que midan los impactos socioambientales de manera integral, en cada una de las etapas del proyecto.

2 Planteamiento del problema

Bolivia es un país megadiverso, cuya biodiversidad está siendo afectada por la ejecución de AOPs, que no aplican métodos adecuados para medir, identificar, adaptar, mitigar y/o prevenir los impactos negativos directos e indirectos que pueden suceder en el tiempo y que terminan afectando a todo un sistema de vida. El EEIA, como instrumento de alcance particular, debe permitir realizar estas actividades, además de plantear medidas y políticas que tiendan a reducir las posibles amenazas y vulnerabilidades, disminuyendo de esta manera los posibles riesgos al cual está sujeto el proyecto en sus diferentes etapas y por ende midiendo el impacto real de las AOPs en el lugar de estudio (Araujo et al. 2010).

En un estudio previo con datos de 10 años (2005-2015), se demostró que el 36 % los EEIAs de los sectores de hidrocarburos, minería, transporte y energía en Bolivia no utiliza indicadores de biodiversidad; el restante 64% se limita a un listado de especies que no permite la identificación real de los impactos que produce una AOP sobre la biodiversidad. Estos resultados sumados a las deficiencias y falencias tanto en el personal técnico que elabora, así como los que revisan los EEIAs, aumenta la posibilidad de riesgo, así como la de los impactos negativos que se puedan producir (Michel et al., 2019). Esta situación es muy preocupante cuando se conoce que la agenda de proyectos de energía renovable que maneja el Gobierno a través de ENDE, contempla 44 proyectos hidroeléctricos, de los cuales 36 están en etapa de estudio (ENERGÉTICA - WWF Bolivia, 2020).

Si bien los proyectos hidroeléctricos son considerados como fuente de energía limpia, no dejan de ser AOPs que generan impactos ambientales importantes y que, dependiendo del tipo de central a construir, sitio de emplazamiento, características ambientales y factores socioeconómicos de la cuenca a aprovechar, pueden tener impactos negativos considerables (Ribera, 2018).

Es por esta razón que el presente estudio, nace a raíz de la necesidad de complementar y ampliar los resultados esperados dentro del Programa mibio "Improved biodiversity conservation and management through monitoring of ecological and social impacts of hydropower megaprojects in Bolivia (2020 - 2023)", en el marco del Convenio de las 3 universidades UNIBonn-UCB-UMSS, cuyo objetivo general fue determinar el o los métodos y/o indicadores apropiados que se deben utilizar en los EEIAs, para el fortalecimiento de la conservación de la biodiversidad, siendo nuestro aporte a través de la evaluación de los métodos de EEIAs utilizados en los proyectos hidroeléctricos en Bolivia, a partir de un análisis integral (social, económico, ambiental, biodiversidad y legal), cuyos resultados puedan ser analizados y utilizados por las autoridades competentes, para una mejor conservación de la biodiversidad como un sistema de vida.

3 Sustento teórico

3.1 Biogeografía y Medio Ambiente

En Bolivia se presenta un fenómeno particular donde confluyen cuatro regiones biogeográficas: Amazónica, Brasileño-Paranaense, Chaqueña y Andina Tropical, estas regiones a su vez, se distribuyen en 10 provincias biogeográficas y 27 sectores, todos estos que poseen diferentes formaciones vegetales (Navarro y Maldonado, 2002;Navarro y Ferreira, 2009;Navarro, 2010a,b;Navarro, 2011). Adicionalmente, dada la cordillera de los Andes, que cuenta con un gradiente altitudinal que varía desde los 100 m a 6000 m, y da paso a la existencia de siete pisos ecológicos (Tabla 1), resulta en una elevada biodiversidad para el país (Rodríguez et al, 2017).

Estos factores biogeográficos sumado a su posición geográfica hacia el interior de la faja tropical y por la presencia de la Cordillera de los Andes hacen de Bolivia un país megadiverso, siendo el hogar de más de 3.000 especies de animales y más de 20.000 especies de plantas, con innumerables paisajes y ecosistemas, la mayoría de ellos en buen estado de conservación (WWF, 2023).

Por otro lado, las zonas marcadas en Bolivia con mayor potencial hidroeléctrico son sitios donde se encuentran fuertes concentraciones de bosques, los cuales juegan un rol clave en la regulación climática, protección contra inundaciones, regulación hidrológica, control de erosión, fijación de carbono, además de la provisión de hábitat de vida silvestre, madera, alimentos humanos, medicina, entre otros. Además de ser parte de los recursos pesqueros de agua dulce del país, ya que proporcionan alimentos e ingresos a las poblaciones rurales y urbanas (Rodríguez et al. 2017). Por lo que es necesario que los EEIAs muestren prevenciones y mitigaciones adecuadas para evitar o causar el menor daño posible a la biodiversidad y medio ambiente, y no producir desequilibrios ecológicos que no puedan ser controlados en el tiempo, que podrían causar posibles desastres ambientales.

3.2 Hidroeléctrica

Una hidroeléctrica es una instalación que tiene como misión convertir la energía potencial y cinética del agua en energía eléctrica disponible, estas pueden ser con presas y embalses o sin ellas. Las instalaciones se pueden dividir en presas de menor tamaño para distintos usos, almacenamiento estacional o plantas reversibles de almacenamiento por bombeo, tanto para bombeo como para generación de electricidad (IRENA, 2022).

De acuerdo con Osorio (2008), los elementos más relevantes que una hidroeléctrica posee son: 1) Elementos de retención y almacenaje de agua, como ser los embalses, presas o azudes. 2) Elementos de conducción del agua, tales como obras de toma, canales, cámaras de carga, tuberías, sifones etc. 3) Elementos de apertura y cierre del paso de agua, como las compuertas, válvulas o ataguías. 4) Equipamiento hidráulico, entre los que se encuentran las turbinas, multiplicadores, rejas y limpia rejas. 5) Equipamiento eléctrico como los generadores, transformadores y las líneas eléctricas. 6) Equipamiento de control y protección, como los interruptores, seccionadores, auto-válvulas, red de tierras, etc. 7) Equipamiento auxiliar, que contiene las baterías de corriente continua, tomas de fuerza etc. 8) la edificación de la central.

Todos estos elementos intervienen en la transformación de energía desde la captación de agua, hasta su devolución al cauce, todo el equipamiento que interviene en la transformación energética hasta la entrega de energía eléctrica a donde se disponga desde la central. Estos elementos a su vez se clasifican en dos grandes grupos: Las obras civiles y equipamiento electromecánico (Osorio, 2008).

En el seminario organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (2011), la Embajada de Brasil en Bolivia, Banco Mundial, autoridades nacionales y expertos brasileros presentaron experiencias en generación hidroeléctrica y gestión socioambiental, donde se mencionó que, debido al complejo hidroeléctrico que existe en el río Madera (San Antonio, Jirau, Ribeirao y Cachuela Esperanza), existe la necesidad de generar políticas de integración energética con los países vecinos que protejan sobre todo el interés nacional, considerando que el potencial hidroeléctrico de Bolivia es de aproximadamente 40 Gigavatios, de los cuales -en la actualidad- sólo se utilizan 475,6 MW, es decir aproximadamente un 1,19% y que la proyección para el año 2020 fue lograr que el 70% de la producción energética se base en la fuente hídrica.

De acuerdo a la información revisada de las agencias o asociaciones internacionales de energía y/o entidades financieras, se observa que existe diferentes criterios para clasificar a una central hidroeléctrica, en nuestro caso un megaproyecto implica varios factores entre ellos: las dimensiones, inversiones, tiempo a largos plazos, alta visibilidad política y altos impactos a nivel social, ambiental, económico, político y financiero, todos estos visibilizados básicamente en la potencia energética que la central hidroeléctrica vaya a generar, por lo tanto, la definición de megaproyecto es variable, dependiendo de su alcance a nivel internacional, nacional o local.

En Bolivia una hidroeléctrica que genera de 1.000 MW o más, como la que se tenía proyectada el 2011 con el complejo hidroeléctrico del Río Madera, ya es considerada un megaproyecto hidroeléctrico. Sin embargo, la afectación ambiental y social es un tema muy profundo que puede generar grandes brechas impactando la fragilidad de uno o varios ecosistemas, generando impactos ambientales y sociales en cadena, aspectos que son parte del análisis y desarrollo del presente artículo.

En este sentido, el EEIA de una hidroeléctrica debe ser capaz de medir los impactos directos e indirectos, positivos y negativos, así como las posibles amenazas directas en indirectas para evitar posibles riesgos, en cada una de sus etapas del proyecto, de manera integral, incluyendo el estudio de cuencas aguas arriba y abajo, considerando el ecosistema como un sistema sostenible en el tiempo.

3.3 Marco legal

La normativa principal que regula la protección y conservación del medio ambiente en Bolivia es la Ley N° 1333 del Medio Ambiente, promoviendo el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida. El Decreto Supremo N° 24176 establece el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA), que hace referencia a la Evaluación de Impactos Ambientales (EIA) en el marco del desarrollo sostenible. La Ley N° 1333 requiere que todas las AOPs públicas o privadas sean sometidos a una Categorización de EIA. Hay cuatro niveles de categorización: Categoría 1- Requiere un EEIA integral y detallado; Categoría 2 - Requiere un EEIA específico; Categoría 3 - No requiere EEIA, pero sí medidas de mitigación y plan de seguimiento ambiental; y Categoría 4 - No requiere EEIA ni medidas de mitigación.

Por otro lado, las AOPs que se encuentran dentro de un Área Protegida, además de obtener la Licencia Ambiental, requieren un Certificado de Compatibilidad de Uso (CCU) emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Para evaluar la compatibilidad, el SERNAP se basa en el Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP) de 1997, que establece la importancia de los Planes de Manejo y la zonificación para la administración adecuada de las Áreas Protegidas.

3.4 Métodos de EEIA

Los EEIAs, son aquellos procesos que se realizan para la valoración de los impactos ambientales que una AOP pueda ocasionar sobre el medio ambiente y la población con el fin de establecer las medidas necesarias para evitar o mitigar aquellos impactos negativos e incentivar aquellos positivos (Ley N° 1333 de Medio Ambiente, 1992). Existe diversidad de métodos de EIA, los cuales a lo largo del tiempo han sido adaptados al tipo de proyecto en cuestión (Espinoza, 2007). En la actualidad, son seis los métodos más utilizados para la elaboración de los EEIAs:

Ad hoc. - Se basa en la consulta sistemática a expertos, los cuales deben ser cuidadosamente seleccionados para cada tipo de proyecto (Canter, 2002).

Cartográfico. - Consiste en la superposición de transparencias, donde cada mapa indica impactos individuales sobre el área de impacto a ser evaluado (Estevan, 1981).

Listas de control. - Sirven para enumerar los posibles impactos de una actividad, obra o proyecto (Sánchez, 2014).

Matrices de identificación. - Consiste en la elaboración de una tabla, en la cual se cruzan acciones del proyecto con factores ambientales. Inicialmente, solo se identifican los impactos y no se los valora aún. Dentro de estas matrices no se consideran los impactos indirectos y se sobrevaloran los directos. Algunos ejemplos de matrices de identificación son: la matriz de Leopold, Vicente Conesa Vittori y la de Batelle (Sánchez, 2014).

Diagramas de redes. - Consisten en la esquematización de las relaciones ambientales, por medio de nodos, flechas y triángulos. Dichos diagramas representan las complejas interacciones ambientales (Sánchez, 2014).

Identificación de impactos. - Permite valorar la gravedad de cada impacto en el entorno, utilizando tanto criterios cualitativos (valoración de efectos, identificación de acciones del proyecto, identificación de factores susceptibles a ser afectados, identificación de relaciones causa-efecto) como cuantitativos (predicción de magnitud del impacto) (Sánchez, 2014).

Dentro de ellos podemos encontrar indicadores de biodiversidad, que son una medida basada en datos verificables que transmiten información sobre el estado de la población de una especie o un ecosistema (Bubb et al., 2017).

En el presente trabajo se identifican los métodos utilizados en los EEIAs de los proyectos hidroeléctricos, además de evaluar si estos métodos miden realmente los impactos socioambientales en cada una de las etapas del proyecto.

4 Metodología

El estudio se dividió en 3 etapas: 1) Revisión y análisis de los EEIAs, 2) Verificación in situ y 3) Evaluación integral de los EEIAs, que se describen a continuación.

4.1 Primera etapa: Revisión y análisis de los EEIAs

4.1.1 Solicitud de documentos

Se solicitó formalmente los EEIAs y documentos ambientales de todos los proyectos hidroeléctricos de Bolivia a las autoridades competentes: ENDE y filiales, Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Gobernación de Cochabamba, Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), a través de la coordinación del Programa Mibio.

4.1.2 Sistematización de la información

La documentación recibida se organizó en diferentes matrices, partiendo de lo general a lo específico, en primera instancia se sistematizó la información general de cada hidroeléctrica con datos de ubicación, categoría ambiental y potencia.

Posteriormente se sistematizó la información de cada hidroeléctrica Categoría I y II con el fin de identificar los métodos de EEIAs, las autoridades competentes involucradas (revisores y fiscalización), actores (elaboradores/ejecutores), involucrados en las etapas de los proyectos hidroeléctricos e información de gestión, control y monitoreo de las AOPs.

Finalmente se identificó y sistematizó los criterios socioambientales de los EEIAs de los proyectos hidroeléctricos de Categoría I y II, para ello se consideró 3 factores: abióticos, bióticos y socioeconómicos. La identificación de los criterios se hizo en base a las actividades descritas en cada etapa de los proyectos hidroeléctricos a estudiar, para lo cual se hizo una sobreposición de esta información con el fin de registrar a todas las actividades que forman parte del desarrollo de una central hidroeléctrica. Obtenidas las actividades se realizó una revisión de las matrices de los EEIAs junto a información complementaria para identificar el impacto que tienen las actividades en los 3 factores identificados, para posteriormente sistematizar en 3 matrices.

4.1.3 Análisis de matrices en función a los criterios ambientales sistematizados

Se realizó un análisis comparativo para cada factor (biótico, abiótico y socioeconómico) y proyecto hidroeléctrico en base a la información descrita en los EEIAs. Adicionalmente para el factor abiótico, se revisó información complementaria como ser el Reglamento Ambiental para el aprovechamiento de áridos y agregados (RAAA) y la guía técnica para aprovechamiento de áridos en cauces de ríos y afluentes publicado el 2016 por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (en calidad de Organismo Sectorial Competente). Para el factor biótico se evaluó la información extraída en las matrices con información sobre ecología y vegetación de Bolivia de los libros: Vegetación de Bolivia (Navarro, 2011), Lista Roja de la Flora Boliviana Tomo I y II (Navarro et al. 2012 & 2020), Plan nacional para la conservación y manejo sustentable de los bosques de Polylepis (kewiña, keñua y/o lampaya) y su biodiversidad asociada (Ministerio de medio ambiente y Agua 2012). Adicionalmente se revisó la Lista roja de las especies - UICN (IUCN, 2023), de algunas especies que se encontraban en alguna categoría de amenaza.

Referente al factor socioeconómico se realizó el análisis de toda la información primaria y secundaria recogida (entrevistas realizadas y documentos recolectados de las hidroeléctricas) y organizada en la matriz relacionada al factor socioeconómico, esto significó realizar una comparación detallada de todos los contenidos almacenados en la documentación proporcionada por las hidroeléctricas y por instituciones vinculadas al consumo y uso del agua (SEMAPA), el análisis de contenido y la comparación fue importante para establecer diferencias y similitudes en los diferentes factores del aspecto socioeconómico como comunidades en el área de influencia directa e indirecta y sus actividades socioeconómicas, obras de resarcimiento, consultas públicas, resolución de conflictos, relocalizaciones, sitios arqueológicos, seguridad, actividad turística y capacitaciones.

Para la parte económica se realizó un análisis costo beneficio, considerando el monto de inversión y la energía producida y/o estimada de cada hidroeléctrica, a partir de la información obtenida.

4.2 Segunda etapa. Verificación in situ

Se solicitó autorización a las autoridades correspondientes, para la visita guiada a los proyectos hidroeléctricos con Categoría I y II con el fin de verificar in situ la información obtenida, procesada y analizada en las 3 matrices (factor abiótico, biótico y socioeconómico), considerando la etapa y proyecto hidroeléctrico correspondiente:

Para el factor abiótico: Se priorizo los sitios de emplazamiento y en función a la etapa del proyecto a visitar se buscó identificar los bancos de préstamo, aprovechamiento de áridos, además de la gestión de residuos sólidos, calidad de aguas, suelos y aire.

Para el factor biótico: Se priorizo el relevamiento de información mediante un registro fotográfico del lugar, de las formaciones vegetales relevantes y de algunas estructuras que tenían afectación en el paisaje. Se utilizaron guías de campo para corroborar las especies, siendo estas: Plantas del Tunari (Zárate & Altamirano, 2013), y la base de datos en línea Tropico.org (2023). Para mamíferos, aves y otros organismos, se buscó sitios de anidamiento, posibles rutas de tránsito y lugares de reproducción bajo criterios descritos en el libro de Mamíferos de Bolivia (Aguirre et al. 2009).

Para el factor socioeconómico: Se priorizó el relevamiento de información primaria a través de la etnografía cuyo contacto con miembros de las comunidades permitió la aplicación de entrevistas estructuradas donde se obtuvo información adicional sobre la percepción surgida desde las comunidades y su realidad sociocultural, además se obtuvo información de la percepción desde una mirada externa a la comunidad y avalada por los técnicos responsables de las AOPs en las hidroeléctricas.

4.3 Tercera etapa. Evaluación integral de los EEIAs

Se realizó talleres de expertos multidisciplinarios para la evaluación integral de las matrices de acuerdo al cumplimiento de la normativa vigente, para cada uno de los 3 factores (abiótico, biótico y socioeconómico), revisando y contrastando información del Hydropower Sustainability Council (2021), el cual es una organización conformada por múltiples partes interesadas, que han trabajado en el desarrollo de guías y herramientas para impulsar un cambio positivo y duradero en el sector hidroeléctrico, desarrollándose 26 guías para diferentes tópicos que deben ser tomados en cuenta al momento de implementar una hidroeléctrica y 12 estándares que deberían cumplir los proyectos hidroeléctricos para una certificación de hidroeléctrica sostenible.

5 Resultados y discusión

5.1 Primera etapa: Revisión y análisis de los EEIAs

5.1.1 Solicitud de documentos

De acuerdo con la agenda de proyectos de energía renovable que maneja el Gobierno a través de ENDE, Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2025, existen 4 proyectos hidroeléctricos ejecutados que ya están en operación y otros 4 que se encuentran en etapa de ejecución (Tabla 2).

Tabla 2. Proyectos hidroeléctricos en etapa de operación y ejecución. Fuente: ENERGÉTICA - WWF (2020); ENDE (2021).

Se solicitó a ENDE y filiales, al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y a la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Gobernación de Cochabamba, los EEIAs e información ambiental actualizada de los 8 proyectos, más la lista de 14 AOPs facilitado por el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua (VMMAyA). De acuerdo con las respuestas positivas, se obtuvo documentos ambientales de 6 proyectos hidroeléctricos (Tabla 3).

5.1.2 Sistematización de la información

Una vez sistematizada la información general de cada hidroeléctrica con datos de ubicación, categoría ambiental y potencia, se tiene que, 4 hidroeléctricas San José I, Ivirizu, Miguillas y Misicuni, son Cat. I, San José II Cat. II y El Cóndor Cat. III. Respecto a la potencia, ninguna de las hidroeléctricas son megaproyectos, todos son menores de 500 MW.

Posteriormente se sistematizó la información de las 5 hidroeléctricas Categoría I y II, se identificó las autoridades competentes involucradas (revisores y fiscalización), actores (elaboradores/ejecutores) involucrados en las etapas de los proyectos hidroeléctricos e información de gestión, control y monitoreo de las AOPs y métodos de EEIAs, destacando que 4 proyectos hidroeléctricos desarrollaron la metodología de EIA de Vicente Conesa Vittori y Misicuni usó la matriz causa-efecto, posiblemente por ser un proyecto con un EIA antiguo.

Los EEIAs de los 5 proyectos hidroeléctricos fueron evaluados por las siguientes autoridades competentes: el Organismo Sectorial Competente (OSC), Ministerio de Hidrocarburos y Energías a través de la Dirección General de Gestión Socio Ambiental, Autoridad Ambiental Nacional Competente (AANC), Autoridad Ambiental Departamental Competente (AADC) y la Autoridad de Fiscalización y Control social de Bosques y Tierra (ABT). A excepción de Miguillas y San José II, el resto de los proyectos involucraron al SERNAP por encontrarse dentro de Áreas Protegidas y en el caso de Ivirizu a la Dirección General De Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP). Por otro lado, Ivirizu y San José I y II por estar en zonas con potencial arqueológico involucraron a la Unidad de Arqueología y Museos (UDAM).

Los criterios socioambientales de los EEIAs de los proyectos hidroeléctricos Categoría I y II, se identificaron y sistematizaron en 3 factores: abióticos, bióticos y socioeconómicos. Se consideró la importancia de los criterios socioambientales para determinar la factibilidad de los proyectos hidroeléctricos, así como para la elaboración y ejecución de planes de manejo, mitigación de impactos ambientales y afectaciones a la biodiversidad.

5.1.3 Análisis de matrices en función a los criterios ambientales sistematizados

De manera general se puede mencionar que los impactos identificados en los EEIAs, se refieren más a la obra y dentro de él, no consideran impactos indirectos fuera de los proyectos, salvo cuando se habla del aspecto social, pero de manera parcial, no real. Por otro lado, también se observó que, el análisis de los impactos de los factores ambientales es considerado de la misma manera en las etapas de operación y mantenimiento, cuando las actividades en ambas etapas son completamente diferentes.

A continuación, se describe el análisis comparativo para cada factor ambiental (abiótico, biótico y socioeconómico) y proyecto hidroeléctrico en base a la información descrita en los EEIAs, PPM y PASA de la Tabla 3.

5.1.3.1 Factor abiótico

Los proyectos hidroeléctricos han desarrollado e incluido en sus respectivos EEIAs los siguientes planes de manejo para los factores suelo, aire, agua y educación ambiental:

Factor suelo

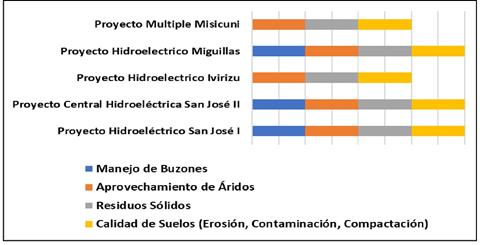

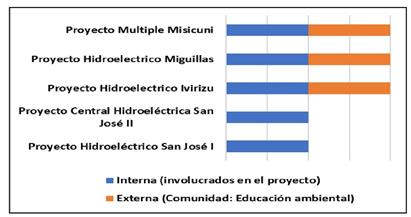

La Figura 2 muestra los planes que presentan los EEIAs de los 5 proyectos hidroeléctricos, los cuales se detallan por separado.

Manejo de taludes/buzones

En el caso de San José I y II y Miguillas, aparte de considerar elementos básicos para el manejo de taludes/buzones el contenido del plan es el mismo, sin diferencia para cada hidroeléctrica. Durante la visita a Miguillas se vio pocos taludes, la mayoría estaban ubicados cerca de los campamentos, también se observó que los caminos habilitados necesitan taludes en varios puntos, especialmente en zonas de pendiente, por el riesgo de derrumbes. En el caso de Ivirizu mencionan el manejo de taludes en el PPM pero no está desarrollado como un plan independiente para su manejo y gestión.

Aprovechamiento de áridos

Los proyectos hidroeléctricos San José I y II, si bien no contemplan un plan para el aprovechamiento de áridos, en su Manifiesto Ambiental incluyen los Programas de explotación de agregados y bancos de préstamo y de disposición de materiales excedentes de excavación, en el avance de la obra de acuerdo con la Ley N° 3425 (2006) de áridos y agregados. En el proyecto hidroeléctrico Ivirizu se desarrolló su Plan para la explotación y gestión de bancos de préstamo y zonas de desmonte desde el inicio del proyecto. En su primer IMA, se realizó la toma de muestras de calicatas para análisis en laboratorios y planificación de extracción de áridos y agregados, además del replanteo topográfico en las áreas definidas en el diseño para la planta de producción de agregados referido. Las medidas de prevención y mitigación de Ivirizu durante la explotación de bancos de préstamo se realizaron en conformidad al Reglamento Ambiental para el aprovechamiento de áridos y agregados (RAAA, 2009). Es importante que los nuevos proyectos también se basen en la guía técnica para aprovechamiento de áridos en cauces de ríos y afluentes publicado el 2016 por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (en calidad de Organismo Sectorial competente), especialmente para formar barreras físicas y canales de desagüe para impedir el arrastre de material hacia el cauce o cuerpo de agua, previendo un desarenador o trampa de sólidos antes de su descarga. El plan desarrollado en Miguillas es similar al de Ivirizu y en el caso de Misicuni se desarrolló en el PPM- PASA del 2008, como programa IX donde señala que, el responsable a cargo de la elaboración, ejecución, coordinación y seguimiento del programa en detalle será el ejecutor (contratista), considerando lo establecido en la Ley 3425 y Ley 1333.

Residuos sólidos

Los planes de San José I, San José II y Miguillas son similares entre sí, su contenido no muestra la especificidad de cada hidroeléctrica. Si bien es posible usar como base planes desarrollados en otros proyectos hidroeléctricos, se debe adecuar a la realidad de cada uno de ellos, buscando la mejora continua en base a la experiencia que debe tener el equipo multidisciplinario de consultores. Además, que ciertas medidas como el desarrollo de fosas de enterramiento deben ser coordinadas previamente con el municipio y comunidades aledañas tomando en cuenta diferentes criterios como ser tipo de residuos a enterrar, capa freática, capacidad y tiempo de vida útil. En el caso de Ivirizu, presenta un EEIA más desarrollado que los otros proyectos hidroeléctricos, especialmente las medidas de mitigación y prevención ambiental, implementando metodologías de gestión, en este caso para residuos sólidos. Sus planes propuestos consideran además otros aspectos de acuerdo con la normativa boliviana. El EEIA de Misicuni desarrollado en 1998, describe el manejo de residuos sólidos de manera general, sin embargo, en las medidas propuestas en el PPM-PASA del 2008, se consideró el Programa III de manejo de residuos sólidos para residuos domésticos, incinerables, no combustibles y biodegradables con la aplicación de basureros, contenedores y fosas de disposición final, en la visita se pudo ver basureros diferenciados y zonas de disposición para residuos asimilables a domésticos.

Calidad de suelos

San José I y II describe la calidad de los suelos de manera similar y lo presenta como Programa 5 dentro de su PPM. En cambio, Miguillas e Ivirizu, no presentan plan ni programa, la calidad de los suelos están descritos de manera general en el PPM-PASA. En el caso de Misicuni se menciona de manera general pero no hay descripción del programa de control y seguimiento a la calidad de suelos.

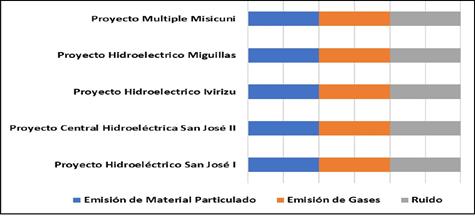

Factor aire

De acuerdo a la legislación nacional ambiental sobre la atmósfera, los 5 proyectos hidroeléctricos dan cumplimiento a los programas y/o medidas de mitigación del factor aire, a través del seguimiento y control de emisiones de gases tóxicos y combustión, partículas suspendidas y ruidos, como resultado de las actividades desarrolladas de los proyectos hidroeléctricos en cada una de sus etapas (Figura 3), sin embargo, como en el factor suelo, se advierte nuevamente que el contenido es muy general.

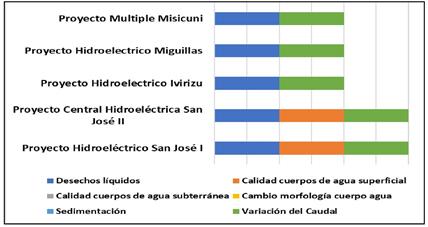

Factor agua

De las cinco hidroeléctricas, ninguna considera la calidad de aguas subterráneas, sedimentación ni el cambio de la morfología del cuerpo de agua (Figura 4). Como en anteriores factores, San José I y II presentan similares planes el cual está orientado a tratar las aguas residuales de los campamentos mediante tanques sépticos y pozos de absorción, así como trampas de grasas y aceites, hidrocarburos, disposición de aceites lubricantes y aceites dieléctricos a empresas autorizadas de reciclaje, así como en el caso de Miguillas. No mencionan monitoreos en puntos de descarga ni parámetros a ser medidos. Por otro lado, si bien los 3 proyectos presentan su programa de calidad de agua, solo hacen referencia a las aguas superficiales, no al agua subterránea. En el caso de Ivirizu, debido a los transformadores de potencia de las subestaciones, considera manejo de aceites dieléctricos, incluye además el plan de manejo de desechos líquidos para el manejo de aguas residuales y de desechos líquidos de hidrocarburos. El EEIA a diferencia de las otras hidroeléctricas, si bien es más robusta en las medidas de mitigación y prevención ambiental, aplica nuevas metodologías de gestión para los residuos sólidos, aún hay aspectos por mejorar en éste y futuros proyectos hidroeléctricos, como la calidad de cuerpos de agua superficiales y subterráneas, sedimentación, variación de caudal, además de los cambios morfológicos río/cuenca. Misicuni en su programa de protección de cuerpos y corrientes de agua, solo menciona a cuerpos de agua superficiales, el cual es complementado para el área de influencia del proyecto en su programa XXI y con el subprograma 6 monitoreo hidrológico y de sedimentación, estos programas han sido presentados de manera general en su PPM-PASA del 2008.

5.1.3.2 Factor biótico

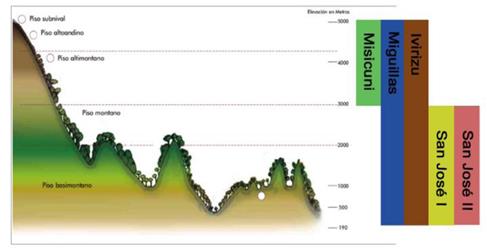

Los proyectos hidroeléctricos estudiados, abarcan cinco de los sietes pisos altitudinales presentes en Bolivia (Figura 5), y de las cuatro provincias biogeográficas de Bolivia, sólo uno se encuentra en la provincia biogeográfica del Beni.

Elaboración propia en base a Navarro y Maldonado (2002)

Figura 5: Pisos altitudinales con referencia a hidroeléctricas de la vertiente oriental de la cordillera oriental. Fuente:

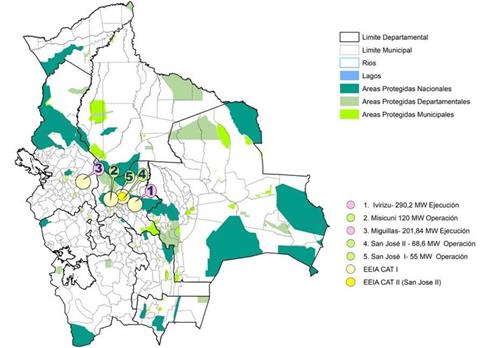

Cuatro de los cinco proyectos que fueron analizados están emplazados y operan en Áreas Protegidas o en sus límites. Los Proyectos Hidroeléctricos de Ivirizu y San José I se encuentran dentro el Parque Nacional Carrasco y el proyecto San José II en sus límites, mientras que el Proyecto Hidroeléctrico de Misicuni se encuentra en el Parque Nacional Tunari. El Proyecto Hidroeléctrico Miguillas no se encuentra en un área protegida, sin embargo, se encuentra en una zona que es hábitat de especies de importancia para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (Figura 6). El caso de Ivirizu es un caso particular que, al encontrarse en el PNC, fue declarado Prioridad Nacional bajo la Ley 819 del 19 de julio de 2016, siendo SERNAP quien emitió la Resolución Administrativa 066/2016 aprobando la rezonificación con modificaciones en la cuenca Ivirizu (CEDIB, 2021) se eliminó la zona de protección estricta, reemplazándola por "zona de amortiguación interna", y la zona del embalse fue cambiada a "zona de uso especial". Situación que muestra la vulnerabilidad de las Áreas Protegidas frente a Proyectos de prioridad nacional, demostrando el Estado Plurinacional de Bolivia incoherencia y dirección en la protección y gestión de las Áreas Protegidas. Resaltando que existe una fuerte omisión de aspectos clave en los EEIA que afectan la evaluación de impacto ambiental, y que hace que los EEIA se consideren como un mecanismo para la aprobación de proyectos de infraestructura, sin dar importancia a temas críticos de manejo y conservación de la biodiversidad, siendo que un EEIA debe servir como base para la implementación de criterios de manejo, mitigación y compensación de impactos ambientales en proyectos hidroeléctricos.

Figura 6: Ubicación geográfica de los proyectos hidroeléctricos. Fuente: Elaborado en base a GEOBOLIVIA (2016) y ENDE (2021)

Dada la ubicación de estos proyectos hidroeléctricos y la importancia ecológica de las áreas donde estos se encuentran, estudios de caudal ecológico son importantes. En el análisis se encontró que el único proyecto que realizó un estudio sistemático sobre el caudal ecológico fue el proyecto hidroeléctrico Ivirizu, revelando que los EEIA presentados no comprenden o hacen omisión de aspectos clave para la evaluación de impacto ambiental. Por otro lado, dado el nivel de afectación al paisaje que algunos de estos proyectos tienen se esperaría que los EEIAs consideren corredores biológicos para especies de animales vulnerables, o afectados por la obra, siendo este factor inexistente en todos los proyectos hidroeléctricos estudiados.

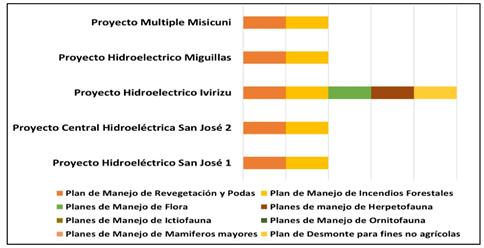

Todos los proyectos hidroeléctricos presentaron una lista de especies de fauna y vegetación de mayor o menor calidad. Se encontró que gran parte de la información sobre las listas de especies de flora y fauna fue obtenida por medio de revisión bibliográfica, en algunos casos, sin describir una metodología que indica de qué manera se obtuvieron los datos presentados. Tampoco se detallan las fuentes de la información ni fuentes bibliográficas completas, lo que pone en duda la veracidad de la información presentada en los documentos de EEIA. Ivirizu fue el único proyecto hidroeléctrico que además de presentar un inventario florístico y de fauna completo, con una metodología descrita, posee un plan de reubicación de especies vulnerables, tanto en flora como fauna, siendo el único proyecto que facilitó la información detalladamente (Figura 7), así como la implementación de metodologías de gestión para la explotación de recursos y gestión de biodiversidad. Pese a esto, los documentos analizados no hacen referencia a investigaciones o iniciativas de conservación, como lo es, por ejemplo, el establecimiento del Corredor Amboró - Madidi, que comprende un espacio de interconexión de individuos de especies claves para la conservación a nivel Bolivia (FAN, 2023). Miguillas fue el otro proyecto con un plan de reubicación de especies vulnerables mencionado, sin embargo, ese documento no fue proporcionado y, por tanto, no pudo ser revisado. Misicuni presentó un buen inventario de especies, que considera especies en peligro o vulnerables, pero no cuenta con un plan de reubicación o preservación de especies importantes para conservación, sin embargo, en la visita In situ, se observó que gracias al proyecto se conservaron poblaciones de Khewiña (Polylepis besseri), en el área del proyecto. El resto de los proyectos estudiados, no presentaron inventario de especies completo o satisfactorio, ni tampoco contaban con un plan de reubicación y preservación de especies vulnerables o importantes para la conservación. Cabe resaltar, que no se logró obtener documentación completa de la mayoría de los proyectos, y, por tanto, puede que se haya realizado un trabajo más extensivo en estos ámbitos, pero no pudo ser estudiado.

En todos los proyectos, se encontraron la presencia de especies clave para la conservación como el oso andino (Tremarctos ornatus), jaguar (Panthera onca), puma (Felis concolor), y gato andino (Leopardus jacobita), especies que no tienen planes de conservación y que se distribuyen en las áreas de influencia directa e indirecta de los proyectos hidroeléctricos. Hay que mencionar que la mayor diversidad de las zonas de estudio corresponde a aves, reptiles y mamíferos. A excepción de Ivirizu, no se han desarrollado planes de rescate de fauna ni planes para ahuyentar especies potenciales y endémicas. Los animales sufren procesos de desubicación con este tipo de proyectos, lo cual genera un alto nivel de estrés en los mismos, conllevando a la afectación de los procesos reproductivos y de cría, consecuentemente un desequilibrio ecosistémico.

De acuerdo con el análisis de los criterios ambientales, presentes en los EEIA de los cinco proyectos hidroeléctricos en Bolivia sobre la preservación de la biodiversidad se obtuvo lo siguiente:

Caudal ecológico: Si bien Ivirizu y Misicuni realizaron un estudio sistemático sobre este aspecto, éste debe ser mejor estudiado y utilizado como un instrumento de planificación con procedimiento incluido. El resto de los proyectos no consideró apropiadamente este aspecto.

Lista de especies y/o especies vulnerables en alguna categoría amenazada: Existe una falta de método de relevamientos In situ de las especies presentes en el área de algunos de los proyectos, siendo obtenida la información en su mayoría referencias bibliográficas. Ivirizu, Misicuni y Miguillas realizaron un inventario de buena calidad con relevamientos florísticos y de fauna completos. Ivirizu y Misicuni tienen una lista completa de especies que están en alguna categoría de la UICN. Aun así, en la mayoría de los proyectos no se consideran especies clave para la conservación (como el oso andino Tremarctos ornatus), y ningún proyecto cuenta con corredores ecológicos o pasafaunas.

Falta de insumos para desarrollar planes de manejo y mitigación de impactos a la biodiversidad y otros procesos bióticos y abióticos: Ningún proyecto hidroeléctrico cuenta con un plan real para un manejo y mitigación de impactos sobre la biodiversidad y factores abióticos.

5.1.3.3 Factor Socioeconómico

No se puede negar el impacto negativo que existe en las comunidades que están afectadas directa y/o indirectamente por estos proyectos hidroeléctricos. Cuando la afectación es directa, las comunidades terminan reconfigurando su esquema de ubicación territorial. En el caso de Miguillas, se modificó la dinámica de relación entre las mismas comunidades e incluso terminaron por fragmentar a la comunidad en torno al embalse realizado. En el caso de Misicuni, son esas consecuencias que están siendo evaluadas por los comunarios ya que modifica su sistema de producción en la zona.

Si bien los EEIAs mencionan que entran en contacto con las comunidades para su aprobación, los impactos identificados son a priori, no consideran los impactos producidos en las etapas de operación y mantenimiento del proyecto, lo cual es necesario, porque los efectos en el ámbito productivo pueden variar desde la percepción de los afectados (comunidades), sobre el territorio particular que ocupan y también sobre el territorio extenso de delimitación con otras comunidades, con posibilidad de conflictos y la adquisición de nuevos sentidos culturales. Esto significa que el impacto sobre las comunidades debe ser evaluado periódicamente junto a las comunidades para establecer acuerdos que beneficien a ambas partes (comunidad y empresa), que, si bien existen las compensaciones consensuadas, éstas se resumen al apoyo de los sistemas de producción en torno al transporte de productos con la apertura y/o mejoramiento de caminos, cuya construcción en ciertos casos invaden sus espacios territoriales (Tabla 4).

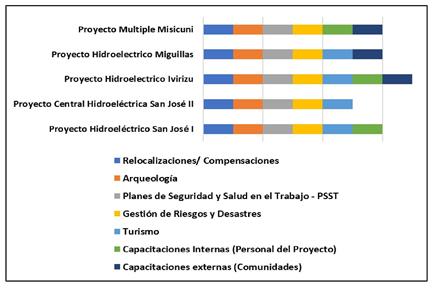

Planes y/o programas sociales

Estos planes se muestran en la Figura 8. Si bien los 5 proyectos hidroeléctricos presentan planes de relocalización y compensaciones, estas hacen referencia más a la compensación sobre el uso de espacios territoriales en las comunidades afectadas y relocalizaciones de ser necesario. Sin embargo, desde la mirada de las comunidades, queda un vacío en la compensación, cuando éste termina afectando su sistema de producción y no les permite alcanzar el nivel de desarrollo esperado con la llegada del proyecto a su espacio territorial.

Las 5 hidroeléctricas incluyen su plan arqueológico, consideran la intervención arqueológica con la finalidad de rescatar restos que manifiestan la presencia de cultura prehispánica en la zona de intervención. Esto ha ayudado a establecer si se amplía o no la intervención arqueológica en las zonas donde se emplazan los proyectos hidroeléctricos. Misicuni no presenta un plan de rescate arqueológico, aunque se tienen referencias de arte rupestre sobre el río Misicuni.

Las 5 hidroeléctricas presentan su plan de seguridad y salud ocupacional, referido al trabajador con mayor detalle en la etapa de ejecución del proyecto, no consideran posibles amenazas de incumplimiento de las normas en la etapa de operación, que podrían afectar indirectamente al ecosistema inmediato y las comunidades aledañas.

En cuanto a planes de turismo, Ivirizu resalta la ruta turística del Valle de Sehuencas que se ve afectada por la construcción de una presa. Miguillas presenta planes de desarrollo turístico por los atractivos encontrados en los municipios de Quime y Cajuata (aguas termales, caminos prehispánicos, etc.). En la actualidad, debido a que el turismo es presentado como alternativa de desarrollo se debe establecer toda una categorización de posibles actividades turísticas a ser desarrolladas en las zonas donde se emplazan estos proyectos, es importante mencionar que el desarrollo del turismo requiere de toda una gama de actividades y condiciones previas bien planificadas, para su implementación y pueda ser sostenible con alcances positivos para el municipio y comunidades involucradas.

Las 5 hidroeléctricas presentan su plan de gestión de riesgos, sin embargo, las amenazas son consideradas solo para las obras o dentro de ellas, no contempla las posibles amenazas de impacto indirecto externo (por ejemplo, comunidades, biodiversidad, ecosistema, etc.). De igual manera las amenazas externas (sismos, inundaciones, etc.), son consideradas de manera puntual y/o superficial. Ninguno de los EEIAs establece posibles riesgos a las comunidades involucradas donde se termine afectando su espacio territorial, sus derechos y su propio patrimonio cultural.

Educación ambiental.

La Figura 9 muestra los planes de educación ambiental en los 5 proyectos hidroeléctricos.

San José I tiene un plan de educación ambiental dentro de una propuesta para la conservación del PNC, sin embargo, esta, está más enfocada al personal que trabaja en el proyecto. San José II no tiene planes de educación ambiental. Ivirizu contempla 2 planes enfocado al personal, comunidades, OTBs e instituciones del área de influencia: plan de educación ambiental orientado a la prevención, control, mitigación de la contaminación ambiental en coordinación con el SERNAP-PNC; y su Plan de capacitación al personal involucrado en todas las etapas del proyecto, para prevenir, controlar, minimizar impactos socio-ambientales generados por las actividades operativas del proyecto, desarrollar capacidades internas en materia de salud y seguridad ambiental. Miguillas también contempló un plan de capacitación al personal enfocado a seguridad y salud ocupacional con algunos temas medioambientales (gestión de residuos sólidos y líquidos, incendios y protección del medio ambiente) y el plan de manejo de explosivos. El Proyecto Múltiple Misicuni contempla en su programa XVIII educación ambiental para la comunidad, obrero, y socialización del proyecto.

Consulta pública

Cuatro hidroeléctricas desarrollan en detalle el procedimiento de la consulta pública, no así Misicuni (Tabla 5). Si bien existen coincidencias en la realización de la consulta pública es importante establecer uniformidad en el concepto y desarrollo de la consulta, especialmente en la metodología, más cuando el EEIA desde inicio presenta fallas en su contenido estructural. Las consultas públicas no se deben confundir ni resumir a la presentación del proyecto, generalmente esto conlleva a posibles faltas de comprensión, falta de visibilidad total del proyecto y sus impactos futuros.

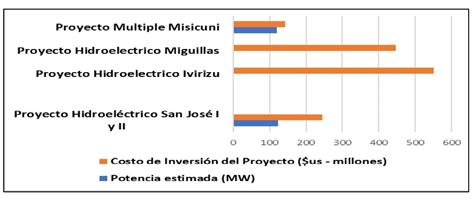

Análisis económico

San José I y II tienen una inversión de $us 244 Millones, financiado por el Banco Central de Bolivia (BCB), Corporación Andina de Fomento (CAF), ENDE y ENDE Corani S.A. de este total $us 149,93 millones provienen del Banco Central de Bolivia y $us 94,88 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Ivirizu tiene una inversión de $us 549.925.000 millones cuyo financiamiento proviene del Banco Central de Bolivia y de ENDE Valle Hermoso. Miguillas tiene una inversión de $us 447.538.604,96 millones donde todo el financiamiento proviene del Banco Central de Bolivia y ENDE Corporación. Misicuni cuenta con una inversión de $us 142 millones cuyo inversor es el Banco Interamericano de Desarrollo, Tesoro General de la Nación y ENDE. Este proyecto múltiple fue diseñado con la finalidad de generar energía eléctrica, ofrecer servicio de dotación de agua para consumo humano y animal, además de ser utilizado para producción agropecuaria para aquellos sectores que así lo requieran en el valle y región metropolitana de Cochabamba. Misicuni inició operaciones en la central hidroeléctrica el 2017.

No se pudo realizar el análisis de costo beneficio versus energía producida y/o estimada, debido a que los documentos proporcionados de las hidroeléctricas mencionan sólo información básica y genérica de costos de inversión. Realizando un análisis del costo financiero en contraste con la cantidad de energía proyectada que generará cada proyecto hidroeléctrico, se observa que el costo es muy elevado en relación a la potencia estimada (Figura 10).

5.2 Segunda etapa. Verificación in situ

De todas las solicitudes realizadas a entidades competentes, se visitó los proyectos hidroeléctricos de Misicuni y Miguillas. Con una respuesta inicial positiva de Ivirizu que al final no se logró concretar. Durante las visitas se logró ver los sitios de emplazamiento del proyecto hidroeléctrico múltiple Misicuni el cual está en operación. En Miguillas, se pudo ver parte de las actividades de ejecución que se están realizando en el sector de Umapalca como ser la construcción de los túneles y tubería forzada. En ambos proyectos se identificó las zonas destinadas a ser usadas como bancos de préstamos y aprovechamiento de áridos, además de la gestión de residuos sólidos de los campamentos. También se realizó un registro fotográfico de las formaciones vegetales relevantes y de algunas estructuras que tenían afectación en el paisaje. Para la fauna del lugar se buscó sitios de anidamiento, posibles rutas de tránsito y lugares de reproducción, cuyos resultados se especifican en el acápite 5.1.3.2.

En Misicuni, se pudo constatar que el efecto negativo sobre la biodiversidad que tiene la obra no es tan fuerte como el ocasionado por las comunidades aledañas, se observó que el proyecto es importante para la preservación de la especie Polilepys besseri. El proyecto Miguillas implica un impacto ambiental elevado, poco mencionado, se observó que su zona de embalse se construye sobre un bofedal en buen estado, la obra atraviesa una zona importante de conservación para el oso de anteojos (Tremarctos ornatos), no se han tomado medidas para mitigar los impactos negativos de la obra.

En el factor socioeconómico, el resultado de las entrevistas a personas involucradas en los proyectos de Miguillas y Misicuni, mostró que los efectos en las comunidades son diversos. En Misicuni, el efecto social con las relocalizaciones a fragmentado la comunidad en más sectores productivos, el sistema de producción se ha trasladado a espacios de difícil acceso y se ha modificado con eso el uso de tecnologías productivas. El sistema simbólico cultural también ha sufrido efectos fragmentarios con el traslado y división de sus centros religiosos, ya no hay un templo religioso hay dos, ya no hay un cementerio hay dos. Con estas acciones el efecto en las relaciones comunales ha sido afectado.

5.3 Tercera etapa. Evaluación integral de los EEIAs

Si bien los EEIAs cumplen el Anexo B del Decreto Supremo N° 3549, del 2 de mayo de 2018, no presentan los insumos necesarios para desarrollar y ejecutar planes de manejo y mitigación de impactos a la biodiversidad y demás procesos bióticos y abióticos, parece ser más un cumplimiento administrativo para la aprobación de la licencia ambiental. En muchos casos se observa que los contenidos de los EEIAs son iguales y en otros presentan variaciones, denotando falencia en el conocimiento y experiencia que debe tener el equipo multidisciplinario para redactar el EEIA, lo cual afecta enormemente el cumplimiento del objetivo de este instrumento de alcance particular. Por otro lado, si la normativa menciona que, para la evaluación de impactos, se debe usar una matriz causa-efecto, los métodos utilizados en la práctica no muestra ni miden los impactos reales. La identificación de impactos no sigue una metodología que les permita identificar y mostrar los impactos positivos, negativos, directos e indirectos en cada etapa del proyecto, más cuando la etapa de operación y mantenimiento lo consideran como uno solo, existiendo la posibilidad de no identificar impactos negativos, con posible impacto a corto, mediano y/o largo plazo. Si bien los EEIAs fueron elaborados antes de la Resolución administrativa N° 0028 del 4 de septiembre de 2018, la identificación de impactos debería haber sido actualizado, mejorado, reformulado en los IMAs y PPM-PASA, demostrando una evaluación más realista. Es por esta razón que se hace necesario normar de alguna manera con la descripción de contenidos mínimos de cada capítulo, diferenciado para cada sector, considerando las diferentes etapas del proyecto, incluyendo nuevas herramientas, indicadores y/o bioindicadores para mejores resultados para la mitigación y prevención de impactos, no dando lugar a posibles diferentes interpretaciones.

El diagnóstico del estado inicial del ambiente es una caracterización inicial del área donde se desarrollará todo el proyecto, esencial para la identificación y evaluación de impactos, y para los PPM-PASA, por lo que la línea base debe estar actualizado y tener un fundamento técnico sólido. Lo que se observó en los EEIAs, es que la línea base es una descripción del lugar, cuando se debe describir a detalle las actividades a desarrollar, así como las zonas afectadas con cada actividad, que a veces se refieren sólo al área del embalse; no toma en cuenta indicadores y/o bioindicadores, no muestra una planificación, trabajo de campo, análisis de datos, elaboración de mapas, e interpretación de resultados en función a la condición actual de los ecosistemas, cuencas, poblaciones, etc., diferenciados en cada una de las etapas del proyecto.

La formulación y diseño de los proyectos hidroeléctricos pasa por alto los esfuerzos de instituciones del propio Estado como el SERNAP visibilizando falta de coherencia y direccionalidad por parte del Estado Plurinacional de Bolivia en la protección y gestión de las Áreas Protegidas del país. Existe una calidad deficiente de las entidades revisoras del EEIA, las cuales no observan estos detalles para corroborar si lo descrito es correcto. Se provee información cuestionable, que no muestra un trabajo serio, real y planificado para determinar la presencia de las especies clave que sufrirán los impactos de las represas de manera directa y/o indirecta.

El tema de Biodiversidad, en los EEIAs se constituye como un mecanismo más para la aprobación de las megaobras de infraestructura en cuestión, restando importancia a temas críticos en el manejo y conservación de la biodiversidad. Siendo que un EEIA debe ser la base de implementación de los criterios de manejo, mitigación, compensación de los severos impactos ambientales que conlleva la construcción y funcionamiento de los proyectos hidroeléctricos. El impacto de las hidroeléctricas a la biodiversidad de Bolivia es preocupante, más cuando éstos están pensados realizar en áreas de alta diversidad, dado a los afluentes de agua presente, llegando a un nivel de afectación no solo de un tipo de vegetación (ecosistema) si no también, con afectación a toda una región biogeográfica.

Es importante recalcar que los recursos de aguas subterráneas no son comprendidos adecuadamente y por ende carecen de una gestión eficiente en muchas partes del mundo. Los sistemas de aguas subterráneas varían de región a región, y las soluciones requeridas para su manejo dependen de cómo responde cada sistema ante distintas presiones. La gestión sostenible del agua subterránea requiere del conocimiento sobre los tipos de roca que conforman un acuífero, cómo se recarga y los riesgos de contaminación entre otros. Los cambios en los niveles del agua subterránea o en los tiempos, cantidad y calidad de la descarga de aguas subterráneas son un factor de pérdida de biodiversidad en ecosistemas que dependen del agua subterránea, incluyendo manantiales, ríos, lagos y ciertos tipos de humedales y bosques. Por ello es importante, que este tipo de proyectos brinden una mayor importancia a las aguas subterráneas incluyendo en sus PPM-PASA planes de manejo y/o monitoreo.

Asimismo, es importante considerar el manejo y aprovechamiento de áridos, además del cambio de la morfología río/cuenca en la implementación del proyecto hidroeléctrico. Los ríos modelan sus formas, determinando la dimensión y la localización de pozas, barras, islas, meandros, etc. Estas formas son cruciales en determinar la diversidad de hábitats fluviales, y por ende la biodiversidad potencial que un sistema fluvial puede albergar. La forma de los ríos es entonces el fruto de un delicado e inestable equilibrio entre la hidráulica (caudales líquidos), el transporte de sedimentos (caudales sólidos) y la geomorfología (dimensión de sedimentos, geometría del lecho). cualquier cambio en uno de estos componentes va a afectar a los otros, determinando cambios morfológicos.

El análisis de la gestión de riesgo está referida a la obra o dentro de ella, no contempla amenazas externas, posibles impactos indirectos que podrían afectar a las comunidades y ecosistemas aledañas, la repetición de metodologías de un proyecto a otro demuestra la simplificación de los resultados obtenidos, dando como resultado la imposibilidad de elaborar un buen plan práctico de mitigación y prevención.

Por otro lado, para tener mayor respaldo bibliográfico, se revisó los estándares que debe cumplir una hidroeléctrica para ser sostenible, como mecanismo impulsor para lograr la visión de hacer energía hidroeléctrica sostenible, desarrollado por el Hydropower Sustainability Council.

Para esta certificación se han establecido requisitos expresados en estándares de sustentabilidad hidroeléctrica, respaldado por un sistema completo de procesos de aseguramiento para dar confianza y credibilidad. Estos estándares son 12 y se resumen en la Tabla 6.

Tabla 6. Estándares de sustentabilidad hidroeléctrica. Fuente: Hydropower Sustainability Council (2021).

Estos 12 estándares han sido desarrollados cada uno de manera específica y detallada considerando una serie de pasos a seguir para los proyectos hidroeléctricos. En el caso de los EEIAs de los 5 proyectos hidroeléctricos analizados, si bien incluyen algunos de estos estándares, lo hacen de manera muy superficial, siendo otros estándares muy importantes para la identificación de impactos, que no los mencionan, como considerar a las comunidades involucradas en cada etapa del proyecto, evaluación de sedimentos, emisiones de GEIs, riesgos, etc., que pueden mejorar la producción de energía eléctrica con prácticas más limpias y sostenibles.

6 Conclusiones

Los métodos identificados en los EEIAs son Vicente Conesa Vittori (4) y Causa-Efecto (1), los cuales no demuestran un alcance integral para identificar, prevenir y/o mitigar los impactos directos e indirectos socioambientales que genera una hidroeléctrica, en cada una de sus etapas (ejecución, operación, mantenimiento, cierre y abandono).

Los EEIAs, si bien cumplen la normativa ambiental nacional vigente, no utilizan indicadores y/o bioindicadores importantes, ni contiene la información suficiente para la evaluación a profundidad los criterios socioambientales y la sostenibilidad del proyecto.

7 Recomendaciones

Se debe verificar los resultados obtenidos con los documentos ambientales actualizados.

Se debe ampliar el estudio socioeconómico y financiero de las hidroeléctricas para identificar y analizar exhaustivamente el costo beneficio de la relación e implementación socioeconómica y ambiental que genera la implementación de una hidroeléctrica y sea sostenible.

Se debe realizar un trabajo conjunto e integral, entre la institución académica, empresa privada y/ o pública y el Estado, desde la planificación, elaboración e implementación de los EEIAs, a partir de la base de datos, preinversión, en cada una de las etapas del proyecto hidroeléctrico hasta el cierre y abandono de este.

Se debe realizar capacitación continua a todos los actores involucrados de manera directa e indirecta con los proyectos hidroeléctricos.

Cada capítulo del EEIA debe ampliar la información y uso de indicadores más apropiados (biodiversidad, caudal ecológico, conectividad, corredores biológicos, etc.), que permita identificar y evaluar los impactos socioambientales positivos, negativos, directos e indirectos en cada etapa de los proyectos hidroeléctricos.