INTRODUCCIÓN

A mediados del siglo XX, el transporte en los Yungas de La Paz estaba dominado por el traslado de carga de mercancías hacia la ciudad de La Paz, mientras que el transporte de pasajeros era limitado y a menudo implicaba condiciones precarias, como viajar sobre la carga en camiones. En esta época, el transporte motorizado entre comunidades dentro de la región era prácticamente inexistente, y la mayoría de la población se desplazaba a pie, en animales de carga o en bicicletas, lo que refleja la falta de infraestructura de transporte.

Entre las décadas de 1970 y 1980, se produjo un cambio significativo con la génesis de un proceso de motorización que permitió la creación de un sistema de transporte de pasajeros, separando por primera vez este servicio del transporte de carga. La disminución del control de las élites vecinales sobre estos servicios, como sostienen Spedding et al. (2013), posibilitó que algunos productores de hoja de coca adinerados de la región adquirieran vehículos para ofrecer transporte entre Los Yungas y La Paz. Este proceso continuó expandiéndose, y derivó en un segundo proceso de motorización entre los años 1990 y 2010, cuando la adquisición de vehículos usados o “autos chutos” se popularizó entre diferentes grupos sociales de la región. En 2011, el Gobierno boliviano implementó el Programa de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores, legalizando un número considerable de vehículos indocumentados o autos chutos, respondiendo a la creciente demanda de transporte motorizado en zonas rurales.

Este artículo, siguiendo la materialidad del “auto chuto” como prisma, se enfoca en identificar y analizar las transformaciones socioeconómicas en comunidades rurales y pueblos semirrurales de los Yungas de La Paz en donde se utilizan estos vehículos de forma cotidiana. El artículo deriva de la tesis titulada “De las mulas a los chutos. Globalización, nuevas ruralidades, y acceso a (auto)movilidad en la cadena de suministro de autos usados con destino Bolivia (2011-2020)” (Jiménez Cala, 2023), presentada para optar al grado de licenciatura en Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. El objetivo central de la investigación fue comprender los ensamblajes entre lo local y lo global a través del análisis de la cadena de suministro de autos usados con destino a Bolivia (producción, distribución y consumo). Sin embargo, este artículo se enfoca en la etapa final de esa cadena: los usuarios de vehículos usados, o autos chutos, en los Yungas de La Paz.

El texto se organiza en cuatro apartados: el primero aborda el marco teórico-conceptual que revisa los debates sobre las nuevas ruralidades para problematizar el objeto de estudio; el segundo desarrolla la metodología utilizada en la investigación; el tercero se divide en tres subtítulos que analizan las transformaciones socioeconómicas en los Yungas relacionadas con el uso de los autos chutos; el cuarto concluye con una discusión sobre la problemática planteada y las conclusiones derivadas del análisis.

MARCO TEÓRICO

En los estudios de movilidad, Urry (2004) muestra cómo el análisis de la presencia de los automóviles puede ayudar a revelar diversos fenómenos relacionados con el desarrollo industrial y la expansión del mercado. Estos incluyen, por ejemplo, los modos de producción (fordismo, toyotismo), la globalización y los impactos espaciales y ecológicos. Desde esta perspectiva, estudios como los de Flink (1975)yClarsen (2008) examinan cómo el automóvil impactó sobre la industria, la formación de clases sociales, las cuestiones de género y la segregación espacial. En particular, destacan que, en Estados Unidos, conducir un automóvil privado se convirtió en un símbolo de libertad para los hombres blancos, mientras que para las mujeres y los afroamericanos fue un marcador de diferenciación social (Clarsen y Veracini, 2012;Gartman, 2004).

En Europa, según Mom (2015), el acceso a los automóviles también se convirtió en un símbolo de estatus y diferenciación social; pero su masificación fue más lenta debido a la resistencia de los trabajadores y al rechazo de las élites hacia los autos baratos, considerados un símbolo democrático. En otras regiones del mundo, como en la Unión Soviética y África, la historia del automóvil tomó un rumbo diferente. Estudios como los de Siegelbaum (2008;2011)y (Gewald, Luning y Walraben (2009) subrayan que, en estos contextos, los automóviles no solo fueron bienes de consumo individual y marcadores de estatus, sino también herramientas clave para la integración regional y la mejora de la salubridad. Asimismo, Altman y Hinkson (2007) muestran que los automóviles tuvieron un gran impacto en las comunidades australianas, facilitando actividades como la caza y encuentros religiosos entre las comunidades locales.

En el caso de América Latina, los automóviles han sido estudiados principalmente desde la perspectiva del desarrollo de la industria automotriz y las dinámicas de consumo. Giucci (2007) destaca que el automóvil fue un símbolo de modernidad y estatus para las élites en América Latina. Por su parte, Covarrubias (2013) aborda la masificación de los automóviles en la región como una consecuencia de la crisis del fordismo, lo que permitió que las clases medias accedieran a vehículos usados.

Los estudios mencionados anteriormente nos presentan a los automóviles no solo como objetos funcionales, sino como artefactos cargados de significados simbólicos, políticos y culturales que influyen en la sociedad a múltiples niveles. En el caso de América Latina, el uso de autos usados es un fenómeno que se acentúa desde fines del siglo XX hasta la actualidad. No obstante, en las últimas tres décadas han cobrado relevancia los fenómenos denominados “autos mau”, “autos chocolate” y “autos chutos”.

Los “autos chutos” son una mercancía que circula en diferentes países de la región latinoamericana. En México, por ejemplo, se les conoce como “autos chocolate” (Orozco Reynoso, 2024), y en Paraguay, como “autos mau” (Schusters, 2019). Todas estas denominaciones (“mau”, “chocolate”, “chuto”) se refieren a automóviles usados que cruzan las fronteras nacionales de manera ilegal, es decir, mediante el contrabando (Jiménez, 2023). Aunque en el lenguaje cotidiano es común usar la expresión “auto chuto” como sinónima de “auto robado”, es importante distinguir entre ambos para abordar correctamente los aspectos legales, económicos y sociales relacionados con la movilidad en los contextos rurales y semirrurales de Bolivia. Mientras que los autos chutos, importados a zonas francas (áreas especiales donde las mercancías pueden comercializarse sin pagar ciertos impuestos), se distribuyen a través de canales informales, los autos robados representan un fenómeno distinto, que influye en las políticas de seguridad y comercio en la región. En este artículo -sin negar la existencia de cadenas de suministro de autos robados hacia Bolivia- entendemos los autos chutos como aquellos vehículos usados que se importaron a la Zona Franca de Iquique y, posteriormente, fueron distribuidos en Bolivia sin documentos (Jiménez Cala, 2021,2023).

Los estudios sobre los autos chutos, autos chocolate y autos mau se concentran predominantemente en los debates sobre la legalización de estos vehículos. Una primera forma de comprender este fenómeno es examinar las implicaciones ambientales, económicas y políticas de la legalización de autos usados. Martínez Rodríguez et al. (2006),Garibay y Curiel (2007)yTreviño (2013) argumentan que la legalización de autos chocolate y chutos se opone al desarrollo sostenible, puesto que estos vehículos representan una fuente importante de contaminación. Por otro lado, desde una perspectiva política, Covarrubias (2013)yUgarte (2017) sostienen que la legalización de autos usados es un acto populista. Covarrubias describe estos procesos como un “espectáculo para vender promesas, alentar ilusiones, comprar voluntades” (Covarrubias, 2013, p. 33), y Ugarte coincide al señalar que estas medidas favorecen a ciertos sectores de la sociedad, lo que podría entenderse como clientelismo, una forma de “prebendalismo, clientelismo o favoritismo” (2017, p. 68).

Desde una perspectiva global, autores como Okada (2018)yCovarrubias (2013) exploran el fenómeno de la motorización tardía y la cadena de suministro para comprender el impacto de los autos usados. Para Okada (2018), este fenómeno en América Latina refleja “una demanda estructural acelerada” que se origina tanto en los países de destino como en los países expulsores. Fernández Durán (1999) afirma que este fenómeno refleja el proceso de globalización de las economías, lo cual exige desplazamientos motorizados de personas y mercancías a lugares cada vez más lejanos. En todo caso, tanto para Okada (2018) y Covarrubias (2013), cualquier debate sobre la legalización de los autos chocolate o chutos queda incompleto si no se considera este enfoque multisituado y multiescalar. En este artículo, no es interés nuestro aportar a los debates sobre la legalización, sino comprender su funcionalidad e impacto.

METODOLOGÍA

Esta investigación se fundamenta en una metodología cualitativa predominantemente etnográfica. Se adoptó un enfoque etnográfico multisituado, tal como lo describe Marcus (2011), que combina la observación directa con técnicas de entrevista y sombreo de movilidades1. El trabajo de campo se llevó a cabo en los Yungas de La Paz, centrado en 12 familias de la región. La etnografía incluyó la realización de 31 entrevistas con diversos actores estatales y no estatales, tales como productores de hoja de coca, dirigentes locales, personal de alcaldías, mecánicos y vendedores de gasolina, entre otros involucrados en el uso de vehículos.

El enfoque etnográfico se caracteriza por su dimensión multilocal y móvil, dada la naturaleza del objeto de estudio: los automóviles. Comprender el uso y el impacto de estos vehículos requiere un seguimiento detallado de sus movilidades. Inicialmente, se realizó un sombreo de movilidades, un proceso que consistió en la cartografía sensible de los desplazamientos de las familias interlocutoras. Este paso permitió delimitar los espacios de estudio, centrando la investigación en los municipios de Irupana y Chulumani en la región de los Yungas.

Para la presentación de los resultados, se emplearon narrativas compuestas / compositive narrative (Johnston, 2024) que integran datos y testimonios de múltiples interlocutores. Estas narrativas tienen como objetivo destacar hallazgos específicos, ofreciendo una visión comprensiva y focalizada sobre los temas investigados.

RESULTADOS

Los Yungas es una región que se dedica predominantemente a la producción de hoja de coca. Alrededor de esta actividad orbitan, de manera concéntrica, una diversidad de actividades económicas que guardan relación con el desarrollo de la producción de hoja de coca y las exigencias derivadas de la ampliación de sus mercados. Esta economía de carácter campesino y agrícola, aparentemente exitosa, se ha transformado y dinamizado de manera significativa durante la última década, lo que ha influenciado en el desarrollo de una serie de actividades de servicio que son requeridas para la producción de hoja de coca, como la migración de mano de obra de las ciudades hacia la región, la tecnificación de las etapas de la producción y el acceso a transporte.

Como parte de estas actividades de servicio, el acceso a vehículos no registrados, conocidos localmente como “autos chutos”, y su uso, representan una de las transformaciones más significativas en la economía local y las dinámicas sociales durante las últimas décadas. Así, este artículo sostiene que los autos chutos ocasionan transformaciones socioeconómicas en la región que tienen que ver con la dinamización de la economía y las actividades socioeconómicas locales, y presenta tanto tres de estas transformaciones como los nodos de conflictividad vinculados con el acceso a autos chutos. La primera transformación se refiere a las actividades económicas que surgen en la región de los Yungas por la expansión del mercado y el uso de los autos chutos. La segunda transformación detalla cómo se ha dinamizado la movilidad e interconectividad a través del transporte por influjo de autos chutos. La tercera reconfiguración se relaciona con las transformaciones de las movilidades agrícolas debido al proceso de motorización por autos chutos. Finalmente, se presentan los nodos conflictivos con relación a la movilidad e interconexión que surgen en la región por el uso de los autos chutos.

1. Nuevas actividades económicas en el contexto del acceso a autos chutos

En este apartado se analiza cómo la transformación de la política de transporte y la integración de los autos chutos en la vida cotidiana ha reconfigurado las economías locales, ampliando las actividades económicas de la región o diversificándolas. La apertura de talleres mecánicos y tiendas de suministro de repuestos mecánicos, y el uso de vehículos que apoyan el abastecimiento de actividades comerciales reflejan cómo el uso de los autos chutos ha impulsado o fortalecido una serie de actividades económicas en la región que responden tanto a las necesidades locales como a las dinámicas de movilidad y comercio.

Hacia finales de la década de 1980, se observó un aumento notable en el transporte en la región de los Yungas, marcado por la ruptura del oligopolio del transporte del sindicato “Volantes a Yungas”. Esta evolución del transporte fue impulsada, principalmente, por campesinos ricos que, gracias a la Asociación de Transporte Libre (ATL) y su capacidad económica, incursionaron en el rubro del transporte. Esta expansión del transporte no solo alivió la demanda previamente insatisfecha de transporte de pasajeros, sino que también influyó en el desarrollo económico local, permitiendo que más productores vendieran su coca en la ciudad, en vez de limitarse a sus pueblos.

El crecimiento del transporte, además, incentivó el desarrollo de una serie de servicios alrededor de los automóviles: la apertura de talleres mecánicos, la venta de repuestos mecánicos y la reventa de combustible, entre otros. Con el tiempo y el aumento de vehículos, especialmente de autos chutos, la demanda de servicios mecánicos locales creció, lo que condujo a una diversificación en los servicios ofrecidos y al incremento del número de talleres mecánicos y servicios anexos a lo automotor en la región.

Esta proliferación de talleres mecánicos y de tiendas de accesorios para automotores no solo responde a la necesidad inmediata de mantenimiento y reparación de los vehículos, sino que refleja una adaptación económica a las realidades del mercado local, marcadas por la presencia de autos chutos.

Narrativa 1. Un mecánico, los autos chutos y la pluriactividad

Juan Carlos es un mecánico que tiene 25 años y migró a Irupana hace una década. Los primeros años en los Yungas, era trabajador (ayudante pagado de forma mensual) de una familia productora de coca, pero no pudo acostumbrarse al trabajo por las condiciones climáticas y el escaso conocimiento en la producción de hoja de coca. Por ello, renunció a los cocales y comenzó un trabajo como aprendiz de mecánico en Irupana.

Para 2011, cuando los autos chutos se hicieron más comunes en la región, la demanda de mecánicos creció rápidamente, y Ramiro se había convertido en un gran aprendiz de mecánico. Sin embargo, decidió continuar sus estudios en esta rama y se inscribió en la carrera de Mecánica Automotriz en la sede universitaria de Irupana que el alcalde había inaugurado con la universidad para “evitar que los jóvenes se vayan a buscar trabajo a la ciudad”, existiendo un gran mercado laboral en la región.

En poco tiempo, los talleres mecánicos comenzaron a proliferar en los Yungas. Juan Carlos, junto con otros jóvenes, se convirtió en experto en reparar y mantener los autos chutos que ahora llenaban las calles y los caminos de su pueblo. Abrió un taller mecánico propio, un pequeño espacio lleno de herramientas y piezas de autos que él mismo había traído desde Iquique. Jhonny, un chutero experimentado, se convirtió en su socio, proporcionándole autos que llegaban con desperfectos y que, una vez desarmados, se transformaban en una fuente constante de ingresos y repuestos para sus clientes.

Ramiro sostenía con mucha seguridad que “Los legales pueden salir a La Paz a arreglarse, pero los chutos andan en los Yungas nomás”, y esto le daba certeza de que su negocio tenía un mercado asegurado en la región, pues las calles de Irupana, antes tranquilas y dominadas por el sonido del viento, ahora resuenan con el ruido de los motores y las conversaciones animadas de los compradores que llenan las ferias cada fin de semana.

Como se puede apreciar en la narrativa 1, la introducción de los autos chutos en Irupana ha transformado notablemente la economía local; con la llegada de estos vehículos, surgió un nuevo nicho económico que ha diversificado las oportunidades laborales, especialmente en el sector de servicios mecánicos. Esto es evidente en la decisión de Juan Carlos de dejar de ser un trabajador en cocales y convertirse en mecánico, lo que finalmente le permitió abrir su propio taller.

La proliferación de autos chutos, aquellos vehículos que circulan libremente por los caminos rurales, ha traído consigo una necesidad creciente de servicios de mantenimiento y reparación. La historia personal de Juan Carlos destaca la capacidad de adaptación y la necesidad de especialización profesional que traen consigo cambios económicos como la proliferación de los autos chutos. Su formación en mecánica automotriz y la apertura de un taller especializado son respuestas directas a las demandas del mercado local, lo que además muestra la efectividad de las políticas educativas locales orientadas a retener a los jóvenes en la región y capacitarlos en campos relevantes para su entorno. Durante nuestras visitas al municipio de Irupana, fue evidente cómo las comunidades respondieron rápidamente a las demandas emergentes del uso de autos chutos. En 2010, las juntas vecinales y los sindicatos de base, conscientes del creciente número de vehículos en la región, solicitaron la apertura de carreras técnicas en la sede universitaria local. La mecánica automotriz se perfiló como una respuesta necesaria para “brindar oportunidades laborales a los jóvenes de acuerdo a la demanda del mercado”, según expresó el alcalde Condorena en una conversación en 2018.

Una de las razones por las que esta economía de servicios en torno a los autos chutos se sostiene en la región se relaciona con el estatus legal de los vehículos. Los autos chutos, al no poder circular libremente por todo el país debido a su estatus legal, crean una economía paralela que se concentra en las zonas donde son comunes. Juan Carlos señala que los autos legales pueden recibir servicio mecánico en ciudades más grandes, como La Paz, mientras que el mantenimiento mecánico a los chutos solo puede realizarse en los Yungas. El estatus legal de los autos chutos garantiza un mercado para los talleres locales y fomenta una red de servicios y productos (como los repuestos que Jhonny y Juan Carlos venden) específicos para este tipo de vehículos.

Por otro lado, la presencia de autos chutos también ha tenido un impacto directo en la reconfiguración del comercio y del transporte en los Yungas. La presencia de estos vehículos ha facilitado la creación de redes de abastecimiento y servicios que antes no existían, como la reventa de gasolina en comunidades y pueblos. Además, en algunos casos, ha fortalecido las dinámicas comerciales locales entre comunidades y los pueblos, transportando a comerciantes con mercadería desde los pueblos a sus comunidades y viceversa. Estas dinámicas han permitido que los pequeños comerciantes, especialmente las tiendanis2, se adapten rápidamente a las nuevas condiciones del mercado, utilizando los autos chutos para transportarse a los pueblos y mantener abastecidos y competitivos sus negocios en las comunidades.

La historia de Juan Carlos, además, permite ilustrar cómo el aumento del tráfico y la actividad en los talleres y ferias han cambiado la atmósfera de la región, convirtiendo lo que era un ambiente tranquilo en un vivaz centro de actividad económica y social.

2. Interconectividad y transporte por influjo de autos chutos

En este apartado se examina la transformación en la movilidad y la infraestructura de los Yungas de La Paz, Bolivia, impulsada por la introducción de vehículos no registrados, conocidos como “autos chutos”. A través de la experiencia del pueblo semirrural de Chicaloma, se ilustra cómo estos vehículos han alterado tanto la dinámica del transporte como las relaciones sociales y económicas locales. Se sostiene que la motorización rural no solo ha facilitado un acceso más flexible a bienes y servicios esenciales, sino que ha reconfigurado las estructuras comunitarias y promovido el desarrollo económico a través de nuevas formas de organización y cooperación entre los habitantes.

Narrativa 2. De Chicaloma a Irupana: Memorias en el camino de la motorización rural

Es martes, casi el final de la tarde en Chicaloma, un pueblo semirrural de los Yungas de La Paz. Lourdes llega en su automóvil a su casa en Chicaloma desde su cocal en la comunidad de Imanaco.

Apenas Lourdes cruza la puerta, Jesús, su hijo menor, se acerca de manera tímida a preguntar “¿podemos ir a Irupana, ma? Nos han pedido papel araña y papel tornasol para el colegio y en la tienda de doña Feli se ha acabado”. Lourdes, algo molesta, le dice: “no, Jesús, no vamos a ir a Irupana por dos hojas de papel”, a lo que Jesús responde: “Ma, casi todo mi curso no ha comprado el papel. Puedes llevarles a comprar, te van a pagar pasaje o podemos traérselos”. Después de escuchar a su hijo, Lourdes, algo molesta, acepta ir a Irupana.

En el camino a Irupana, mientras Lourdes conduce su auto chuto, yo le pregunto: “¿qué hacías tú cuando no encontrabas algo en Chicaloma para el colegio?”, y ella me dice: “Si no había, no había. O subías a Irupana a pie o no llevabas. No había tanta facilidad como ahora”.

Así, ella empieza a recordar cómo era el transporte antes de la llegada de los autos chutos a los Yungas. Comienza a contarme que, en el pueblo semirrural de Chicaloma, donde ella creció y actualmente vive, solo había dos personas con vehículos que durante la semana trabajaban por contrato y solo por “emergencias”. También me dice que estas mismas dos personas prestaban servicio de transporte público entre Chicaloma e Irupana los fines de semana, pero en un solo horario y con bastantes restricciones en el uso de los vehículos.

Lourdes aún recuerda a “don Larrea”, una de las dos personas que tenía vehículo en Chicaloma a principios de los 2000, como una persona seria y respetada entre los comunarios por poseer un vehículo.

Me empieza a narrar un sábado por la madrugada y me dice, con un leve enojo en su voz, que el señor Larrea “empezaba a tocar la bocina [de su micro] desde las 4:30 am”, y que ella interpretaba los bocinazos del señor Larrea como un “levántense flojos, hay que ir al pueblo”. Recuerda cómo los sábados en la madrugada se vestía apresurada y corría a su puerta para tomar el micro lo antes posible, para ir sentada junto a su mamá. Se detiene un momento al manejar y me dice, en tono muy serio y dirigiéndose también a su hijo Jesús: “si te atrasabas, ya no había campo y tenías que ir bien colgado en la puerta del micro. No era como ahora, que podemos ir cualquier rato”. Continúa su relato y menciona que el micro del señor Larrea era pequeño: para 16 o 18 pasajeros sentados y otros 15 parados. Un poco más ofuscada, nos dice: “era pecado llevar a tu wawa, él [don Larrea] te decía ‘¿estas yendo a pasear o a comprar?’, y les hacía bajar a las wawas”.

En el contexto del pueblo semirrural de Chicaloma, en los Yungas de La Paz, la introducción de los autos chutos ha marcado una notable transformación en la dinámica del transporte y la interconexión. Lourdes, una residente local, ilustra vívidamente esta evolución en una conversación mientras conduce hacia Irupana. Antes, hacia finales de la década de 1990 y principios de los 2000, las opciones de transporte eran limitadas y operaban bajo estrictas restricciones, dominadas por un grupo de vehículos propiedad de individuos como el señor Larrea, quien ofrecía servicios de transporte solo bajo ciertas condiciones y en horarios muy restringidos. Este escenario contrasta drásticamente con la situación actual porque la presencia de autos chutos ha facilitado la movilidad, permitiendo viajes más frecuentes y flexibles, incluso para necesidades cotidianas como la adquisición de material escolar.

La narrativa de Lourdes no solo destaca la mejora en la conectividad y el acceso a automóviles dentro de su comunidad, sino que también refleja un cambio cultural significativo en la percepción del transporte. Donde antes la disponibilidad de un vehículo era un símbolo de estatus y control, ejemplificado por la figura del Sr. Larrea, ahora se observa una democratización del acceso al transporte. Esta evolución del transporte ha alterado la estructura social y las expectativas de la comunidad, como lo demuestra la conversación entre Lourdes y su hijo Jesús, quien ve el viaje a Irupana no como un desafío logístico para la compra de material, sino como una oportunidad para ayudar a sus compañeros de clase.

Este cambio en la infraestructura de transporte, impulsado por la integración de los autos chutos, ha tenido un impacto profundo en la vida cotidiana de los habitantes de Chicaloma, permitiéndoles superar antiguas barreras de automovilidad y participar más plenamente en las redes económicas y sociales de la región. Así, el relato de Lourdes no solo ofrece una perspectiva histórica sobre el transporte en los Yungas, sino que también subraya la influencia de la tecnología y la economía informal en la reconfiguración de las prácticas culturales y sociales locales.

Lo que se puede evidenciar en la narrativa es que, por un lado, la interconexión y movilidad local de la región de los Yungas se motoriza y, por otro, se dinamiza en relación a su movilidad histórica. En este caso, la motorización implica el desplazamiento de otras formas de movilidad (realizada a pie o en animales de carga) por la movilidad predominantemente en automóviles. Además, la dinamización implica una mayor frecuencia y la ampliación de los motivos por los cuales nuestros interlocutores se mueven en espacios locales de la región.

Inicialmente, los autos chutos fueron adquiridos para uso privado o como apoyo a la producción de hoja de coca. Con el tiempo, estos vehículos comenzaron a ser utilizados para transporte público, especialmente en comunidades donde el acceso era limitado. Además, se ha documentado el uso de estos autos para transportar mercancías para tiendas locales, abaratando costos y mejorando la eficiencia en el comercio de abarrotes y otros bienes en un área dispersa.

Es importante resaltar que, con la llegada de los autos chutos, las familias comenzaron a adquirir estos vehículos no solo para uso privado, sino también para ofrecer servicios de transporte. Al principio, el servicio era “informal”, pues los vehículos operaban sin organización, lo que a menudo suscitaba conflictos entre los conductores. Con el tiempo, la necesidad de regular esta creciente movilidad llevó a la formación de sindicatos, como el denominado “Apóstol Santiago” en Irupana, que organizó a los conductores en turnos y estableció reglas para evitar disputas por el usufructo de las rutas de los autos chutos hacia comunidades y municipios de la región yungueña.

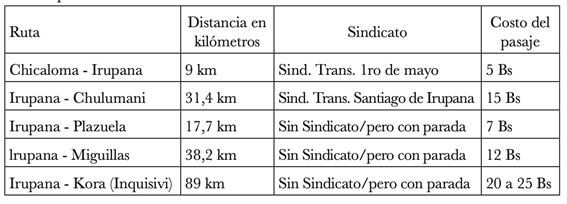

Estos sindicatos no solo facilitaron el transporte, sino que también se convirtieron en actores clave en la economía local. Los vehículos, ahora organizados en rutas específicas, conectan comunidades remotas con pueblos más grandes, permitiendo que las personas accedan a mercados, servicios de salud y educación con mayor facilidad. Como se puede apreciar en el cuadro 1, los servicios de transporte público pueden abarcar, según el trabajo de campo, hasta 89 kilómetros a la redonda, lo que permite vincular a dos provincias como Sud Yungas e Inquisivi. Esta expansión del transporte local ha transformado las vidas de muchos, abriendo nuevas oportunidades económicas y mejorando la calidad de vida en los Yungas; por ejemplo, desde las comunidades pequeñas se tiene la oportunidad de ir al pueblo a cenar, por actividades recreativas o en búsqueda de trabajo agrícola a otras provincias.

Cuadro 1. Rutas de circulación en el municipio de Irupana en relación a sindicatos de transporte de autos chutos

Fuente: Elaboración propia, a partir de sombreo de movilidades de interlocutores.

Otra transformación relacionada con la movilidad y el transporte tiene que ver con la adecuación de los autos chutos al servicio de carga local. Los vehículos de carga, como las volquetas chutas, han sido esenciales para el transporte de materiales de construcción, un sector que ha crecido significativamente en la región: desde la “playa de Miguillas” (a 38 kilómetros de Irupana), donde la arena se extrae del río y se carga en estas volquetas, hasta las comunidades más alejadas. Además, las volquetas chutas también han apoyado las labores relacionadas con la refacción de caminos, para que avancen a un ritmo acelerado.

La construcción de viviendas en los Yungas es un proceso que se ha visto beneficiado por el uso de autos chutos. Las volquetas chutas, con su capacidad para transportar grandes cantidades de material a precios accesibles, han permitido su abaratamiento. Por un lado, han creado un rubro económico, como la venta de arena a bajo costo. Por otro lado, han facilitado o acelerado el acceso a este material desde el espacio local, desplazando al uso de insumos de arena de la ciudad de La Paz. Aunque este fenómeno parece pequeño, existe cada vez más personas que se dedican a este rubro; durante la temporada alta, estas volquetas pueden realizar hasta 14 viajes al mes, generando ingresos de hasta tres sueldos mínimos en Bolivia. La ampliación de este rubro como extensión de los usos de autos chutos nos muestra cómo se genera otra microeconomía que sostiene tanto a las familias de los conductores de volquetas como a los trabajadores que ayudan en el proceso.

Finalmente, la movilidad que proporcionan los autos chutos ha reconfigurado la manera en la que las comunidades interactúan entre sí, con su región y con las ciudades. Aunque los autos chutos están limitados a circular dentro de la región de los Yungas debido a acuerdos informales entre las autoridades locales y los habitantes, su impacto en la movilidad interna ha sido profundo. Han permitido que los residentes se desplacen más fácilmente entre comunidades y pueblos, facilitando el acceso a recursos esenciales y conectando la región de maneras que antes parecían impensables.

3. De las mulas a los chutos: reconfiguraciones en las movilidades agrícolas por el proceso de motorización por autos chutos

Un elemento que caracteriza las transformaciones económicas de la región de los Yungas se vincula con la producción agrícola, puntualmente la producción de hoja de coca. En los Yungas, la tecnificación de la producción de coca es moderada y aún responde a un patrón de producción tradicional. Por ejemplo, los procesos de tecnificación de la producción de hoja de coca, principalmente, están relacionados con el perfeccionamiento de ciertas habilidades, como preparar taquis de coca calculando el rociado de agua adecuado para comprimir los bultos de coca sin dañarla, o perfeccionar técnicas de cosecha de hojas elegidas que se venden a mayor precio en los mercados. Los procesos de tecnificación también se relacionan con la introducción de ciertos artefactos semiautomáticos en diferentes etapas del proceso productivo; por ejemplo: aplicación de sistemas de riego en los cocales, compra de vehículos para transporte de cosechadores y de hoja de coca, y compra de máquinas de selección y secado de hoja de coca.

Por las características de la producción de hoja de coca y la topografía de los Yungas de La Paz, sostenemos que los autos chutos forman parte de los elementos de tecnificación y modernización en la producción de hoja de coca que han permitido acelerar los procesos productivos. En este caso, se puede afirmar que uno de los elementos que ha dinamizado la producción de coca es el acceso a transporte motorizado en los ciclos agrícolas. La introducción casi generalizada de autos chutos ha permitido el apoyo en diferentes etapas productivas y, en el caso de nuestros interlocutores, ha hecho que identifiquen a los autos chutos como herramienta de trabajo para el cocal que ha remplazado a los animales de carga que antes cumplían esta función, como se puede apreciar en la narrativa 3.

Narrativa 3. De las mulas a los chutos: usos del auto chuto en la cosecha de hoja de coca

Pascuala, una productora de hoja de coca, nos expresó la alegría que sintió en 1989 cuando compró a Alvarito (su mulita). Alvarito trabajó durante 18 años y fue fundamental para la familia de Pascuala: por un lado, Alvarito se encargaba de llevar el matu de coca de los cocales a su casa, así como los bultos de coca al camino troncal para ser embarcados en el camión con rumbo a la ciudad de La Paz. Por las mañanas, cuando las wawas (hijos o hijas pequeñas) no querían caminar al cocal, Alvarito se encargaba de llevarlas en el lomo, junto con el agua y la merienda. Pero hacia 2010, según relata Pascuala, Alvarito se “jubiló del trabajo” y pasó a vivir entre el monte y su casa en la comunidad. Cuando le preguntamos a Pascuala “¿por qué Alvarito se jubiló?”, ella atinó a decirnos “ahora mi mulita toma gasolina”, para hacer referencia a que su familia había comprado un automóvil que cumplía las mismas funciones que Alvarito había desempeñado durante 18 años.

En época de cosecha de hoja de coca en los Yungas, es muy común que las familias inicien su jornada laboral muy temprano por la mañana, aproximadamente a las 5:30, porque la mano de obra es escasa en esta época y requiere más días y horas de trabajo. Lourdes se levanta muy temprano y empieza a preparar la merienda para llevar al cocal y el desayuno de la mañana. Luego, cerca de las 7, apresuradamente, empieza a alistar las cosas que necesitará durante el día para sus actividades: bolsas de plástico, botellas de agua, meriendas, saquillos, machete, azada y red para secar coca. Después, lleva todas estas cosas a su vehículo, mientras grita: “¡Vuelvo en diez, se van a apurar!”.

En esos 10 minutos, Pascuala enciende su auto y se dirige a la cancha de Chicaloma a “ganar un espacio” para secar la matu de coca que ha cosechado un día antes. Extiende las redes, seca las hojas de coca y vuelve a su casa a recoger a su familia en el auto, para luego ir a su cocal en la comunidad La Joya, que está a 40 minutos a pie de su casa, pero en su automóvil llega en 10 minutos.

En el cocal, Pascuala y su familia trabajan juntos de manera continua desde las 7:30 hasta las 11:30. Luego, uno de los hijos de Pascuala, Rensi, se levanta de su wachu para recoger el matu de coca cosechado hasta el momento y lo lleva a su vehículo. Descarga la merienda de la familia y las botellas de agua, y vuelve en su vehículo a la cancha de Chicaloma para remover la coca y recogerla. Después, Rensi lleva tanto la coca seca como la recién cosechada y retorna al trabajo en su cocal para acompañar a su familia.

El tipo de movilidades descritas en la narrativa 3 en la región de los Yungas sería impensable durante el primer proceso de motorización de la región. Sin embargo, lo que se puede ver en la segunda motorización de la región es que el acceso y uso de autos chutos ha permitido la maximización de los tiempos y de la mano de obra en los procesos productivos de la hoja de coca. Por ejemplo, el hecho de que la familia pueda realizar múltiples actividades en una jornada laboral, como trasladarse del cocal a la cancha y de la cancha a su casa, permite que esta unidad familiar maximice los tiempos que se dedicarían a estas actividades por separado y, a la vez, evita que la familia pierda el jornal de trabajo completo de la persona encargada de secar la coca.

La introducción de estos vehículos en la producción de coca es aún más notoria cuando se observan las infraestructuras viales: caminos que se han abierto, ya sea adecuando o ensanchado, para que los vehículos lleguen lo más cerca posible de los cocales de nuestros interlocutores.

La narrativa 3 de Pascuala sobre la transición de su mulita, Alvarito, a un automóvil representa un microcosmos de cambio en la región de los Yungas, Bolivia, particularmente en el contexto de la producción de hoja de coca. A medida que Alvarito se “jubiló” y fue reemplazado por un auto chuto, Pascuala y su familia experimentaron un cambio radical en su eficiencia y capacidad productiva. El auto chuto no solo reemplazó las funciones de carga y transporte de Alvarito, sino que también revolucionó las prácticas diarias de la familia, permitiéndoles maximizar tanto el tiempo como la mano de obra a través de una movilidad más veloz y eficiente.

Este cambio es emblemático de una “segunda motorización” en los Yungas, marcando un punto de inflexión en la accesibilidad y la infraestructura. Con la introducción de vehículos, las jornadas laborales se han optimizado significativamente, permitiendo múltiples desplazamientos rápidos entre la casa, el cocal y las áreas de secado. Esta capacidad para realizar diversas actividades en un solo día ha tenido un impacto sustancial en la economía local, aumentando no solo la producción de coca, sino también minimizando la pérdida de jornales completos, especialmente durante las temporadas de cosecha, cuando la mano de obra es escasa y valiosa.

Además, la adaptación de la infraestructura vial para acomodar estos vehículos ha facilitado el acceso a zonas antes difíciles de alcanzar, lo que refuerza la integración de la tecnología en los procesos agrícolas y modifica sustancialmente las dinámicas sociales y económicas de la región. La historia de Pascuala subraya cómo los avances tecnológicos, en forma de autos chutos, no solo transforman las actividades económicas individuales, sino que también reconfiguran la estructura socioeconómica de comunidades enteras.

3.1 De comunidad en comunidad: grupos de cosechadores y compradores de hoja de coca

En esta narrativa se exploran las dinámicas de movilidad agrícola que vinculan a comunidades y pueblos en los Yungas de La Paz, centrándose en las operaciones de una pareja de productores de hoja de coca, Roberto y Rosario. A través de su experiencia, se ilustra cómo los autos chutos facilitan no solo la comercialización de la hoja de coca a través de fronteras regionales o provinciales, sino también la gestión de la mano de obra durante la cosecha. Este análisis destaca la adaptación tecnológica y logística en la agricultura contemporánea, subrayando el papel vital que juegan estos vehículos en la optimización de la producción agrícola y en la resolución de emergencias productivas. La interacción entre movilidad, tecnificación del transporte y economía local revela cómo las transformaciones en el transporte pueden impulsar significativamente la eficiencia y la sostenibilidad de las prácticas agrícolas en regiones rurales.

Narrativa 4. Otras movilidades de carácter agrícolas entre comunidades y pueblos

Roberto y Rosario son una pareja joven con dos hijos pequeños. Roberto viaja cada mes a Tarija, con su carpeta al detalle para comercializar hoja de coca en la ciudad de Bermejo, que está cerca de la frontera argentina. En cada viaje, debe llevar 10 bultos de hoja de coca; aproximadamente, 500 libras de hoja de coca al mes. Por lo general, la familia de Roberto y su familia ampliada (padres y hermanos), tienen la capacidad de responder a esta demanda con su propia producción.

En época de cosecha, Roberto y Rosario contratan un grupo de 11 cosechadores que son traídos en autos chutos del pueblo de Irupana hasta Chicaloma, que se encuentra a 20 kilómetros de distancia. Estos cosechadores trabajan desde las 8:00 hasta las 14:00, organizados por un jefe de grupo que cierra el contrato de transporte, alimentación y jornal de trabajo con Roberto y Rosario.

Eulogia, jefa de un grupo de cosechadores, unos días antes de empezar los días de cosecha para Rosario y Roberto, contacta por WhatsApp a su grupo de cosechadores y confirma quiénes asistirán a estas jornadas. Luego, busca un automóvil que los transporte desde Irupana hacia Chicaloma, o bien coordina el medio de transporte con los contratistas. La noche anterior al día de la cosecha, coordina un punto de encuentro desde donde un auto los recogerá y, juntos, se dirigen a Chicaloma para llegar a las 8 de la mañana. Cuando concluyen la jornada de cosecha, ella paga tanto a su grupo de cosechadores como al servicio de transporte, y vuelve a su pueblo, junto al grupo, hacia el final de la tarde. Este ciclo se repite todos los días de la semana, incluidos los domingos, en época de cosecha de coca.

En la última cosecha de hoja de coca, Roberto y Rosario tuvieron una buena producción: cosecharon alrededor de 12 bultos de coca. Sin embargo, por el temporal de lluvias, común en época de cosecha, su coca se dañó mientras secaba. Por esta razón, Roberto no pudo completar su cupo de 500 libras mensual y empezó a buscar coca de otros comunarios para no fallar a sus caseros compradores en Bermejo. Rosario, muy preocupada, primero empezó a llamar a sus familiares cercanos, preguntando si tenían coca para vender; sin embargo, recibió respuestas negativas. Luego, Roberto empezó a llamar a “caseros” de coca de comunidades de Irupana, que usualmente le ofrecen coca buena, para preguntar si tenían coca para vender, y la respuesta fue positiva. Así, durante cuatro días, Roberto y Rosario se dedicaron exclusivamente a desplazarse en su auto chuto por comunidades circundantes a Irupana y Chicaloma, recogiendo coca de comunarios para completar su cupo mensual hacia Bermejo.

Roberto y Rosario, una pareja de productores de hoja de coca, representan un ejemplo vívido de cómo la movilidad facilitada por los autos chutos es crucial para las operaciones agrícolas en regiones rurales como los Yungas. Mensualmente, Roberto debe transportar 500 libras de hoja de coca a Bermejo, cerca de la frontera argentina, dependiendo casi exclusivamente de la producción de su familia ampliada. Durante la cosecha, la pareja emplea a 11 cosechadores de Irupana, quienes son transportados a Chicaloma para trabajar en los cocales desde las 8:00 hasta las 14:00, una movilidad laboral que antes de la incursión de autos chutos en la región sería impensable.

El uso de autos chutos no solo facilita la cosecha y el transporte de la hoja de coca, sino que también es vital en situaciones de emergencia. Por ejemplo, cuando un temporal dañó parte de la producción de coca de Roberto y Rosario, la pareja utilizó su vehículo para recolectar rápidamente hojas de coca adicionales de otros productores locales o regionales, asegurando así que pudieran cumplir con sus compromisos comerciales en Bermejo (frontera con Argentina).

Este relato ilustra la importancia de la movilidad en la agricultura rural no solo para el transporte de productos, sino también para la gestión de la mano de obra y la resolución de crisis. Los autos chutos, al proporcionar una movilidad rápida y flexible, se han convertido en una herramienta indispensable en la cadena de valor agrícola, demostrando que las innovaciones en transporte pueden tener un impacto profundo en la economía y la resiliencia de las comunidades agrícolas.

Si bien no es reciente, el tipo de movilidades y la interconexión entre pueblos y comunidades, descritos en la narrativa 4, son un fenómeno que se ha intensificado durante la última década por la motorización del transporte, es decir, por el uso de autos chutos a nivel local. Lo que se puede advertir es que el uso de estos vehículos ha permitido, en la última década, que la mano de obra para la cosecha se movilice con mayor facilidad. El hecho de poder trabajar en lugares situados a grandes distancias de sus hogares, y volver en el día, ha permitido que las ofertas de trabajo de los cosechadores sean mayores, así como que no falte mano de obra en comunidades pequeñas en épocas de cosecha.

Aunque el ayni no ha desaparecido, lo que la movilidad de grupos de cosechadores muestra es una mayor oferta de empleo; es decir, mayor productividad en la región que, necesita ser sostenida por una diversidad de infraestructuras, entre ellas, el transporte. Así, el radio de circulación y trabajo de cosechadores ha pasado, de ser comunal, a ser un radio que involucra a pueblos y otros municipios de la región.

Esta mayor productividad en la región no solo se ve en épocas de cosecha, sino también en las articulaciones con los mercados de coca regionales y transfronterizos, que exigen una producción constante y sostenida. Es por esta razón que la práctica de comprar coca en otras comunidades se ha vuelto muy común. Inocentemente, pregunté a mis interlocutores “¿por qué no compran coca en el mercado de coca de La Paz y llevan esa a Bermejo directamente?”. La respuesta inmediata, y cortante, fue: “tenemos caseros que bolean y venden en Argentina, no podemos vender cualquier coca”. Así justificaban el moverse entre comunidades buscando coca, porque buscaban una hoja de calidad que ellos mismos pudieran preparar con el rocío de agua “preciso” sobre la coca, para que pueda llegar fresca hasta Bermejo y asegurar la calidad a sus caseros compradores.

4. Conflictividad del acceso a autos chutos en el espacio local

Si bien hasta este punto se ha mostrado que los automóviles chutos generan reconfiguraciones socioeconómicas, en cierta medida positivas, lo que se puede advertir es que también existen temas que causan conflicto alrededor de su uso en el entorno local. En este caso, identificamos cuatro tipos de conflicto que se generan alrededor del uso de los autos chutos. El primero está relacionado con el congestionamiento vehicular, el segundo con la producción de coca y el transporte a cocales sin acceso vial, el tercero tiene carácter ambiental y el cuarto se vincula con los accidentes viales.

En el caso del congestionamiento vehicular, es difícil pensar que, en espacios rurales con apenas unos miles de habitantes, se deba esperar, en el peor de los casos, hasta una hora para ingresar en automóvil a la plaza principal, una cancha o al hospital. Este panorama, por lo general, sucede en días de feria y de encuentros deportivos. Por un lado, los pueblos se encuentran en quebradas o lomas, y tienen calles angostas, en muchos casos de un solo sentido. Las autoridades subestatales de los municipios recién durante la última década han comenzado a pensar en formas de ordenamiento vial como respuesta a la problemática surgida por el influjo de autos chutos: por ejemplo: señalización vial, semáforos y agentes de control vehicular en días de feria y eventos importantes. Por otro lado, los pobladores de la región y sus autoridades sindicales han empezado a gestionar formas propias de ordenamiento de los autos chutos; por ejemplo: emplacado por comunidades, para identificar en caso de accidentes y/o acceder a gasolina. Sin embargo, mientras la gestión de la vialidad avanza, los pobladores constantemente se quejan de los embotellamientos, caminos angostos y falta de mantenimiento tanto de caminos ramales como de calles de pueblo. Incluso si el auto chuto permite interconectividad entre pueblos, pueblos semirrurales y comunidades, las condiciones infraestructurales no son lo suficientemente adecuadas.

De la mano de lo anterior, para los productores de coca que tienen cocales alejados o sin acceso vial, el conseguir cosechadores se ha vuelto un problema. Según Spedding (2019), tener un cocal alejado ya representaba un problema, pues los dueños de estos cocales, según la autora, debían hacer ayni con dueños de cocales alejados para acceder a mano de obra sin quejas porque el cocal sea lejano. Este punto es conflictivo toda vez que los productores de coca que no tiene un auto chuto, y poseen un cocal alejado, difícilmente consiguen mano de obra porque, según nuestros interlocutores, “a la gente le da flojera caminar, quieren que les dejen en el cocal siempre. Ni un pedacito quieren caminar”. Según Spedding (comunicación personal, enero de 2023), esto ha generado incluso que algunos productores de coca vendan sus cocales alejados o los abandonen.

Nuestros interlocutores identificaban un problema ambiental que tenía relación con el acceso a movilidad por el influjo de los autos chutos. Para ellos, estos autos habían propiciado que “la basura se riegue”, es decir, que varias de las familias que tienen automóviles chutos trasladen la basura a quebradas y ríos para desecharla. Según nuestros interlocutores, esto no sucedía antes, pues la gente buscaba maneras de desechar la basura sin tener que transportarla hasta los ríos. En este caso, una interlocutora comentaba que llevaba la basura orgánica (cáscaras, verduras y otros) a su cocal, para fertilizar la tierra, y que quemaba los plásticos.

Por otro lado, varios de nuestros interlocutores coincidían en que uno de los temas más conflictivos relacionados con el acceso a autos chutos era la gestión de los accidentes, atropellos, embarrancamientos y choques. Ellos coincidían en que el vacío de regulación de estos vehículos, en muchos casos, hacía muy difícil que, en caso de accidentes, se pueda reclamar a las autoridades porque la gestión de este tipo de problemas “no estaba en la jurisdicción” de la Policía ni de la Alcaldía, dado que los autos no son legales. Aunque este es un problema identificado por las alcaldías, lo que hacen es implementar políticas para tratar estos temas, como cursos de vialidad o la gestión de adquisición de licencias para los conductores.

Finalmente, nos parece que la realidad de algunos espacios rurales se está transformando. Por lo menos, en tres de estos nodos conflictivos se ve de manera clara cómo se delinea lo rural, pero no necesariamente en contraposición a lo urbano, sino presentando nuevas centralidades que van perfilando una nueva ruralidad y nuevas formas de vivir lo rural con formas híbridas en lo que se entiende por urbano.

DISCUSIÓN

Los estudios contemporáneos sobre transformaciones en las áreas rurales en Bolivia evidencian reconfiguraciones urbano-rurales. Por un lado, muestran el desplazamiento de “élites” realizado por campesinos que empiezan a acceder y controlar espacios políticos y actividades como el transporte (Spedding et al., 2013). Asimismo, existen estudios que van a explorar la creciente interconexión urbano-rural entre comunidades del Altiplano y la ciudad de El Alto, una práctica de pluriactividad que origina que las personas de áreas rurales vivan entre el campo y la ciudad (Flores, 2018), con “una pata en la chacra y una en el mercado” (Tassi y Canedo, 2019), llevando su producción a la ciudad, mostrando un flujo continuo entre el campo y la ciudad bajo el influjo del acceso a transporte y telecomunicación (Tassi y Canedo, 2019). En todas estas investigaciones, se menciona al transporte como una de las reconfiguraciones más importantes de la última década en el espacio rural; sin embargo, por el alcance y el enfoque de estas investigaciones, no profundizan en la comprensión del acceso a automovilidad en áreas rurales.

En el texto Chulumani flor de clavel, Spedding et al. (2013) narran cómo los campesinos ricos de la región de los Yungas, hacia fines de la década de 1980, empiezan a adquirir buses y camiones para prestar servicio de transporte interprovincial, una actividad económica que antes se encontraba en manos de los vecinos del pueblo. Posteriormente, en este mismo estudio, se sostiene que en la región de los Yungas el transporte ha proliferado, creando rutas y abriendo caminos, sobre todo, por el influjo de autos chutos. Sin embargo, el trabajo no desarrolla este tema; solo lo menciona. Por otro lado, Flores (2018)yUrioste (2017) mencionan el influjo de autos chutos en áreas rurales, y afirman que su uso se relaciona sobre todo con el apoyo de actividades agrícolas en áreas rurales. No obstante, sus estudios profundizan en el recambio de élites y la pluriactividad, respectivamente. Finalmente, Tassi y Canedo (2019) mencionan el acceso a autos chutos en áreas rurales como un fenómeno relevante, pero su estudio profundiza en la movilidad cotidiana de las personas entre el área rural y las ciudades.

Lo que podemos ver es que los estudios sobre automovilidad en América Latina se concentran en examinar el pasado histórico de los procesos de motorización, y contemporáneamente, en analizar las formas de movilidad urbana en grandes ciudades. En el caso de los estudios sobre automovilidad y movilidad socioespacial en Bolivia, el panorama es similar. Existen pocos estudios sobre transporte urbano (Alemán, 2010) y otros cuantos sobre organización del transporte cooperativo urbano (Choque, 2017), pero ninguno se ha detenido en analizar los automóviles y su relación con la sociedad.

Como se puede evidenciar, los automóviles y la automovilidad juegan un rol importante en el espacio rural. En este entendido, este trabajo visibiliza la importancia del acceso a automóviles en áreas rurales como herramientas de trabajo que permiten ampliar la interconectividad, dinamizar el espacio rural y crear una actividad económica local; aspectos que no fueron analizados por Spedding et al. (2013),Tassi y Canedo (2019),Flores (2018)niUrioste (2017). En este sentido, vemos importante profundizar en estos análisis, puesto que los automóviles han jugado un papel fundamental en la democratización de la automovilidad en áreas rurales como los Yungas. Sin embargo, a diferencia de escenarios europeos o estadounidenses, donde el proceso fue impulsado por políticas estatales y la industria automotora, en Bolivia, sin una industria automotora y solo una incipiente política pública sobre movilidad, este acceso ha sido informal y desregulado. En este caso, la motorización en el área rural ha transformado las estructuras sociales y económicas de las sociedades. En los Yungas, este fenómeno es evidente en la transformación de comunidades que utilizan autos chutos, lo que refleja tanto el impacto democratizador como las desigualdades y contradicciones de una globalización neoliberal tardía que ha convertido a los autos usados / autos chutos en una opción accesible para las poblaciones marginadas de la gran industria automotora.

En los debates más amplios sobre el espacio rural y su encuentro con la globalización neoliberal, la presencia de automóviles usados en los Yungas de La Paz contrasta con las nociones tradicionales de autarquía y desposesión en el espacio rural. En lugar de ser espacios aislados, los territorios rurales están cada vez más conectados con flujos globales, lo que ilustra una interconexión dinámica entre los ámbitos rural, urbano y transnacional. Esta interrelación entre el espacio rural y los flujos de la globalización neoliberal invita a reflexionar sobre las nociones de nuevas ruralidades y (auto)movilidad.

La noción de nuevas ruralidades busca comprender los cambios en los espacios rurales frente a la globalización neoliberal (De Grammont, 2004;Kay, 2009) y captar adecuadamente estas transformaciones. Riella y Romero (2003)yGraziano Da Silva (2001) destacan la desaparición de procesos rurales tradicionales y la emergencia de fenómenos como la pluriactividad y la desposesión de tierras debido a la expansión agroindustrial. Por otro lado, Giarraca (2001),Escobar (2010),Bebbington (2012)yDe la Cadena (2015) aportan una visión más matizada que muestra las formas de resistencia y adaptación al capitalismo global.

La motorización de los espacios rurales mediante automóviles usados no es un fenómeno casual; evidencia tanto la complejidad de la globalización neoliberal como sus formas de exclusión histórica. En los espacios rurales de Bolivia se experimentan dos formas de un mismo fenómeno: una globalización neoliberal “desde arriba”, que se manifiesta en políticas que favorecen la agroindustria y la ganadería, y una globalización neoliberal “desde abajo”, que muestra cómo los actores rurales se apropian de ciertos insumos de esta globalización; lo que les permite experimentar cambios significativos, como la mejora en servicios básicos, la proliferación del transporte y la tecnificación agrícola. Estos cambios van más allá de la visión dicotómica entre lo rural y lo urbano. Estas nuevas ruralidades, representadas en este caso por el acceso a la motorización mediante automóviles usados, revelan tanto la adaptación como la resistencia al neoliberalismo, mostrando una compleja interacción entre lo local y lo global.

CONCLUSIONES

El análisis de las transformaciones socioeconómicas en los Yungas de La Paz, impulsadas por la introducción de autos chutos, revela un panorama complejo, en el que la informalidad se convierte en un motor clave para el desarrollo local. La llegada de estos vehículos ha permitido una democratización de la movilidad en las áreas rurales, facilitando la conexión entre comunidades y abriendo nuevas oportunidades económicas.

Los autos chutos no solo han proporcionado acceso a servicios básicos y mercados, sino que también han dinamizado la producción agrícola y el comercio, demostrando su importancia en la vida cotidiana de los habitantes de los Yungas. La expansión de la motorización en la región ha tenido un impacto significativo en la reconfiguración de las dinámicas laborales, donde la pluriactividad emerge como una estrategia central para la supervivencia económica. Los talleres mecánicos, las tiendas de abarrotes y los servicios de transporte se han multiplicado, permitiendo que los residentes diversifiquen sus fuentes de ingresos y se adapten a las nuevas demandas del mercado local.

En los Yungas de La Paz, los autos chutos representan un ejemplo paradigmático de cómo la globalización neoliberal puede -a través de las cadenas de suministros- integrarse en contextos rurales de manera no planificada, aunque efectiva. Las comunidades han demostrado una notable resiliencia al adaptarse y aprovechar las oportunidades que brindan estos vehículos, transformando tanto su entorno como sus vidas cotidianas. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer y apoyar las dinámicas económicas emergentes en los espacios rurales, que en este caso se desarrollan al margen de la “formalidad”, pero que resultan fundamentales para el bienestar de sus habitantes.

El impacto de los autos chutos en los Yungas de La Paz nos lleva a cuestionar la dicotomía entre lo formal y lo informal en las economías rurales. Mientras que la formalidad suele asociarse con la estabilidad y el orden, en este caso, la informalidad ha sido crucial para dinamizar la economía local y mejorar la calidad de vida de los residentes. Este estudio pone en evidencia que las soluciones informales, aunque no reguladas, pueden ser extremadamente efectivas en contextos donde el acceso a recursos formales es limitado o inexistente.

Por otro lado, a pesar de los beneficios económicos que han traído los autos chutos, también es necesario reconocer los desafíos y conflictos que surgen de su uso. La falta de regulación y la proliferación de vehículos en espacios con infraestructuras limitadas han generado problemas como la congestión vehicular, el impacto ambiental y los accidentes de tránsito. Estos problemas resaltan la necesidad de encontrar un equilibrio entre la integración de estas prácticas “informales” y la necesidad de un ordenamiento que mitigue sus efectos negativos. El caso de los autos chutos resalta la necesidad de repensar las políticas públicas hacia la movilidad y el desarrollo rural. Esto podría implicar la creación de marcos legales flexibles que reconozcan la realidad de las comunidades rurales.

Finalmente, es importante considerar las implicaciones más amplias de este fenómeno: los autos chutos no solo reflejan un cambio en las formas de movilidad, sino también en las relaciones de poder, las estructuras económicas y las identidades rurales. Este caso invita a los investigadores a seguir explorando cómo las dinámicas globales afectan a los contextos rurales y de qué manera las comunidades locales responden creativamente a estos desafíos, redefiniendo lo rural en dicho proceso. En específico, una de las fortalezas más importantes de nuestros interlocutores yungueños es la creatividad y la capacidad de apropiar, reconceptualizar y adaptar la “basura global” a las especificidades socioeconómicas de su región.