1. Introducción

Las políticas ambientales han ganado espacio en las agendas gubernamentales de distintos niveles del Estado a nivel mundial desde hace más de medio siglo, cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) dedicó una Cumbre a la temática ambiental (Grinberg, 1999). En los años que siguieron, la preocupación por las problemáticas ecológicas enraizó en parte de la sociedad (Grinberg, 1999), debido a la difusión otorgada por los medios de comunicación y las reglamentaciones que diseñaron los Estados. En Argentina, particularmente, la demanda de políticas ambientales en las últimas décadas del siglo XX no fue principalmente emanada desde la población sino más bien promovidas desde los gobiernos, ya sea por intereses en torno a créditos internacionales y/o agendas ambientales que emanaban desde la ONU (Gutiérrez e Isuani, 2014).

En cambio, durante los primeros años del siglo XXI, las políticas ambientales en Argentina viraron hacía la población como sector demandante (Christel y Moreno, 2018). Particularmente, la demanda más masiva por aquellos años estuvo centrada en la cuestión del reciclaje de residuos (Villanova, 2015;Montera et al., 2018). La emergencia de este tema se dio principalmente en el contexto de crisis económica producto de las reformas neoliberales que tuvieron lugar en el país (Stiglitz, 2002;Frenkel, 2003;Basualdo, 2006). Estas políticas generaron una merma en la producción de fábricas, e incluso el cierre de muchas de ellas, dejando un índice de desempleo alto (18.4%, según el INDEC de 1995). Muchos desempleados comenzaron a buscar estrategias de subsistencia, en particular se desarrollaron aquéllas que requerían de poco o nulo capital y dependían particularmente de la fuerza propia del individuo (Ballistini, 2009). En este sentido, la recolección de material reciclable en la vía pública creció exponencialmente. Los motivos principales fueron dos: por un lado, la necesidad de cientos de familias de recuperar residuos para consumo personal o comercialización (Shammah, 2009;Álvarez, 2011a;Gorbán, 2011;Villanova, 2015;Perelman, 2018); por otro, el aumento del valor de comercialización de los materiales reciclables en alrededor de un 1000% (Suárez, 2016).

Dada la demanda social por gestión de residuos reciclables, se sancionaron normativas en los distintos niveles del Estado, se crearon organismos para la gestión y se realizaron articulaciones entre los distintos actores claves para la implementación de políticas públicas. La normativa nacional que se sancionó fue la ley 25.916 en 2004, sobre la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, que apunta a establecer los presupuestos mínimos para el tratamiento y la regulación normativa referida a la temática de los residuos sólidos urbanos. Entre los artículos se destaca el número 25, que establece las funciones de la autoridad de aplicación: promover programas de educación ambiental y de concientización social; activar los instrumentos económicos y jurídicos y fomentar la participación de la población en la reducción, reutilización y reciclaje de residuos (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, GIRSU).

En el marco de la ley nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) realizó la suya. Existe extensa literatura en torno a la implementación de políticas de residuos en CABA (Cutina, 2011;Villanova, 2015;Montera et al., 2018); no obstante, la teorización en torno a las políticas implementadas en barrios populares informales de la ciudad se dio en menor medida. Estos espacios merecen particular atención por varios y variados motivos: la fisonomía de los barrios requiere de adaptación de los transportes, de infraestructuras y maquinarias -a veces- distintas a las de ciudad formal; la concentración y poder de organizaciones sociales barriales es mayor; y la titularidad de las tierras en las que se asientan algunos barrios populares informales impide legalmente la acción del Estado como en otros espacios públicos. Adicionalmente a la cuestión de gestión de los residuos, los barrios populares informales se encuentran particularmente afectados en torno a la escasa forestación por particularidades como la falta de espacio y dificultades de riego. Por estas particularidades, entre otras, las políticas ambientales en barrios populares informales tienen particularidades que requieren ser atendidas.

Por ello, la pregunta que guía este trabajo es: ¿cómo se implementan políticas ambientales en barrios populares informales? A partir de este interrogante se pretende describir estrategias que se utilizaron para la resolución de problemáticas ambientales en barrios populares informales de CABA. El artículo presenta como hipótesis central la participación ciudadana como rasgo característico y fundamental para la legitimidad y sostenimiento de las políticas en general, y ambientales en particular. Esta particularidad la diferencia de los barrios formales. Asimismo, se pretende reflexionar sobre este fenómeno como potenciador y como obstáculo al mismo tiempo de las políticas públicas. Para la descripción de las políticas se tomó tres barrios de CABA en los que entre 2021 y 2023 se implementaron diversas políticas ambientales en el marco de un crédito externo e intervenciones de organismos internacionales. Los barrios son Barrio 20, Barrio Playón de Chacarita y Barrio Rodrigo Bueno. Estos barrios populares informales se encuentran en procesos de re-urbanización y se implementan programas de integración socio-urbana desde 2017. La descripción de la implementación de las políticas ambientales que tienen lugar en esos barrios se sostiene en trabajo en campo, revisión documental sobre normativas ambientales y entrevistas en profundidad a vecinos/as y funcionarios.

El artículo se estructura de la siguiente manera. En un primer apartado la descripción de barrios populares informales en CABA, su caracterización conceptual y descripción densa de los barrios seleccionados para el estudio. En un segundo apartado se contextualizan las políticas de re-urbanización imple- mentadas en los barrios seleccionados para el estudio. En el tercer apartado se describen las políticas ambientales de infraestructura verde y la gestión de residuos y forestación en barrios populares informales. Por último, en un cuarto apartado, se presentan reflexiones finales en torno a la participación ciudadana en las políticas públicas implementadas en los barrios populares informales.

2. Barrios populares informales: ¿qué son?

Villas, asentamientos, urbanizaciones informales, hábitat popular, tomas, barrios de emergencia, villas miserias, barrios populares, son algunas de las múltiples etiquetas que se utilizan para referirse a lugares en los que se encuentra población habitando en condiciones de precariedad. Las distintas definiciones refieren a particularidades que adquieren los barrios según la fisonomía, la situación de tenencia de la tierra y/o etiquetas legales que se establecieron a los efectos de la conceptualización normativa de los suelos y asentamientos. En este artículo se eligió el término “barrios populares informales” para referirnos a los espacios de hábitat popular urbanos de escala barrial que presentan informalidad dominial y/o precaridades en los servicios básicos (DGEyC-GCBA, 2023) donde miles de habitantes en CABA despliegan su habitar. La selección de este término se debe a tres motivos. En primer lugar, el concepto es el más abarcativo entre las etiquetas existentes ya que incluye a asentamientos irregulares, villas, asentamiento poblacional no planificado, emplazamiento po- blacional irregular, entre otros (DGEyC-GCBA, 2023); en segundo lugar, el termino es el legal en el marco del Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de Integración Socio-urbana (RENABAP) (Decreto N°358/2017); en tercer lugar, la definición es la estudiada, elegida, conceptualizada y utilizada por el gobierno de la CABA (DGEyC-GCBA, 2023) para sus documentos oficiales.

Los barrios populares informales en la CABA tienen su origen en la década de 1930, contexto histórico que combinó aumento de la desocupación y de la pobreza, así como medidas represivas contra protestas de desocupados (Rapoport y Seoane, 2007;Snitcofsky, 2013y2022). Existe un amplio debate, que no es motivo de este artículo, sobre las causas de la conformación de los barrios populares informales. Por un lado, la teoría de que los espacios con fuertes precariedades se formaron debido a la inadecuación en las construcciones de viviendas por parte de migrantes internos1(Germani, 1961;Romero, 2001;Gorelik, 2010). Por otro lado, la teoría de la precarización del hábitat debido a la concentración de la población en búsqueda de trabajo en la ciudad y la crisis económica de la década de 1930, que impidió la absorción de la masa de trabajadores, derivando en la formación de barrios de desempleados con materiales precarios como chapas, maderas y latas desechadas por otros (Snitcofsky, 2013y2022). En general, los barrios precarios se conformaron en las cercanías a basurales por dos grandes motivos; en primer lugar, por ser espacios baldíos en los que la población en general no elige vivir y, en segundo lugar, los basurales funcionaban como fuente para la subsistencia (Prignano, 1998;Perelman, 2010).

Barrio 20, Barrio Playón de Chacarita y Barrio Rodrigo Bueno son los espacios elegidos en este artículo para la descripción de políticas ambientales, porque allí, entre 2021 y 2023, se implementaron políticas de gestión de residuos y acciones de forestación, entre otras políticas ambientales (Borthagaray et al., 2023), por medio de un crédito internacional. Las políticas ambientales se realizaron en estos tres barrios dado que rige un marco normativo de estatus de ley que sostiene el proceso de reurbanización e integración socio-urbana (Ley N° 5.705; Ley N° 5.798; Ley N° 5.799). La utilización de los conceptos de reurbanización e integración no es azarosa. Por una parte, la idea de reurbanización implica la consideración de la producción social del hábitat y la intervención para aportar calidad urbana a los asentamientos populares (Motta y Almansi, 2017). Por otra, la idea de integración supone la mejora de las condiciones de vida en lo habitacional, en lo urbano y en lo socio-económico, es decir, incluir en los barrios escuelas, comercios de grandes cadenas (para brindar oportunidades laborales) y centros de salud, además de infraestructura, servicios básicos y mejoras en la calidad de la vivienda (Borthagaray et al., 2023). Desde 2017, cuando se sancionan las leyes de reurbanización de estos barrios, comenzó un proceso de políticas urbanas para la mejora de la vida de las poblaciones que allí viven. No obstante, con el proceso urbano en marcha emergió la necesidad de la incorporación de políticas ambientales que complementaran los cambios infraestructurales que iban sucediendo.

A los efectos de contextualizar cómo son los barrios populares informales en los que se implementaron las políticas ambientales y cómo fue su derrotero hasta llegar al proceso de reurbanización, a continuación se reseñan brevemente los orígenes y las luchas de los vecinos de los tres barrios.

Barrio 20 se ubica en el barrio porteño de Villa Lugano, en la comuna 8, al sur de la ciudad (ver figura 1). El Barrio 20 encuentra sus orígenes en 1948, cuando la Fundación Eva Perón construyó un grupo de viviendas para relocalizar a parte de la población que se quedó sin hogar debido a los desalojos producidos por el ensanche de la Avenida 9 de Julio2(Motta y Almansi, 2017;Oxman, 2022) (ver figura 2). Los años siguientes a la construcción de los complejos habitacionales fueron llegando cada vez más habitantes y construyeron sus viviendas en suelos en los que no tenían titularidad, con materiales precarios y sin organización de traza urbana (Oxman, 2022).

Fuente: Fotos antiguas de Buenos Aires (2022).

Figura 2 Comparación de la Avenida 9 de Julio (Argentina) antes y luego del ensanchamiento.

Desde la formación del barrio en 1948 hasta el inicio de la dictadura militar en 1976, la población fue en ascenso, hasta alcanzar los 36.000 habitantes. Con la llegada de la dictadura y el proceso de erradicación de villas de CABA (Daich Varela, 2016; Cravino, 2018), la cantidad disminuyó drásticamente a 4.000 habitantes (Cosacov et al., 2011). Con la llegada de la democracia, en 1983, la población del Barrio 20 comenzó a aumentar, y al compás de ese aumento, las demandas de urbanización. Las políticas más importantes de urbanización se dieron desde 2005, con la Ley de urbanización N°1.770, luego en 2008 con la ley N°2.054 que declaró el Barrio bajo en emergencia ambiental, sanitaria e infraestructural; y en 2016, con la Ley N° 5.705 de reurbanización, zonificación e integración socio-urbana de Barrio 20 (Motta y Almansi, 2017).

Barrio Playón de Chacarita se ubica en el barrio porteño de Chacarita, en la comuna 15, en la zona centro norte de la ciudad (ver imagen 3). El barrio linda con la estación de ferrocarriles de Lacroze, y las primeras viviendas emplazadas en la zona fueron para empleados ferroviarios que se ocupaban del mantenimiento y reparación de trenes de larga distancia. En los años 2000 el complejo de viviendas de los ferroviarios comenzó a ser rodeado por precarias casas que se conectaron informalmente de los servicios básicos (Paiva, 2017). En 2006, el número de familias que vivían allí era de 120, ascendiendo a 500 en 2007, y para 2010 el censo relevó la presencia de 2.324 personas.

A partir del establecimiento de una población de considerable dimensión y con la redacción de un informe de la Defensoría del Pueblo, en 2008, que da cuenta de la falta de acceso a servicios básicos para la población, se comenzó una fuerte demanda para políticas de urbanización. En 2015 se conformó un núcleo de organizaciones que comenzó a pugnar por proyectos de urbanización del barrio (Benítez, 2019). La ley se sanciona en 2017 bajo el N°5.799 de reurbanización e integración socio-urbana.

El barrio Rodrigo Bueno se ubica en una franja ribereña en las cercanías del barrio Puerto Madero, al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, en la comuna 1 (ver figura 4). Las primeras viviendas se construyeron en la década de 1980 por personas que conocían el espacio porque iban a pescar allí (Carman et al, 2015). Con las crisis económicas que siguieron los años posteriores, la cantidad de habitantes fue creciendo hasta alcanzar su población estable durante la década del 2000.

En el año 2005, el gobierno de CABA puso en marcha un plan para recuperar las tierras ocupadas e incluirlas en la reserva ecológica. La estrategia utilizada en aquel momento fue ofrecer subsidios a los vecinos para que se muden y dejen el barrio. Por el contrario, la demanda de los vecinos radicaba en políticas de urbanización de las tierras ocupadas, no estaba en sus proyectos mudarse. La judicialización, los amparos y las audiencias por el caso dieron como resultado, en 2011, un fallo a favor de la reurbanización del barrio popular informal (Carman et al. 2015). Los fundamentos de la jueza a cargo de la causa se basaron en la nulidad absoluta de los Decretos 1247/05 y 2136/06, los cuales planteaban una solución habitacional para el barrio mediante subsidios habitacionales; al mismo tiempo ordenó la incorporación del barrio Rodrigo Bueno a la Ley N°148 de urbanización e integración de villas. No obstante, en septiembre de 2014, un fallo de segunda instancia revocó la sentencia de urbanización y rechazó el reclamo de los vecinos del barrio (ACIJ, 2014). Por medio de luchas, protestas y presentaciones judiciales, en 2016 se logró crear las condiciones para que representantes de los vecinos y empleados del Instituto de Vivienda de Ciudad (IVC) escriban el proyecto de reurbanización que posteriormente diera como resultado la Ley N°5.798 en 2017 (Elizondo y Zarazaga, 2023).

A lo largo de este fragmento se ha descripto brevemente como cada uno de los barrios han llegado a la Ley de Re-Urbanización e integración Socio Urbana. En el apartado que sigue se presenta en qué consistió la reurbanización de los barrios para posteriormente describir cómo se implementaron las políticas ambientales en ese proceso.

3. Procesos de reurbanización de barrios populares informales de la ciudad de Buenos Aires

Los procesos de reurbanización en estos barrios comenzaron en 2016 con censos para conocer el perfil sociodemográfico de la población, las características de las viviendas, el acceso a servicios básicos y la situación de la salud, así como la ocupación y cobertura de programas sociales (Borthagaray et al., 2023). La información recabada fue de gran utilidad para conocer cuánta población habitaba en el barrio, la composición familiar, la cantidad de hogares y cuántos vivían en cada uno. Entre los datos más relevantes emergió el hacinamiento que prevalecía en los barrios. El promedio en los tres barrios censados fue de 5.06 habitantes por hogar, mientras que el promedio de la CABA es de 1.89 (Borthagaray et al., 2023).

Luego de los relevamientos, se realizaron instancias participativas para diseñar los proyectos de ley. La participación de los vecinos se realizó mediante instancias de formalización denominadas “Mesas de gestión participativa” (ver figura 5), en las que se delimitaron los polígonos de los barrios, se definieron las calles para las aperturas y la realización de obras de servicios básicos. En paralelo, se realizaron trabajos de relevamiento de información técnica para la regularización dominial de los suelos.

Las “Mesas de gestión participativa” fueron de importante relevancia para el proceso de reurbanización, porque de este modo se garantizaba la participación ciudadana (Zapata, 2020). Vecinos, referentes barriales y organizaciones pudieron ser parte de la toma de decisiones conjuntamente los trabajadores y funcionarios del IVC. De este modo, el proceso de reurbanización adquirió legitimación por parte del barrio y el sostenimiento de la política. En la mesa se tomaban decisiones de gran magnitud para los barrios: el trazado de calles, que significaba la demolición de casas y la relocalización de los vecinos que allí vivían, el otorgamiento de créditos hipotecarios, la construcción de viviendas nuevas, el mejoramiento de viviendas precarias, la construcción de escuelas o centros de salud y la definición de locales comerciales en los barrios. Adicionalmente, comenzó a implementarse la conexión a servicios públicos como cloacas, pluviales, electricidad y agua que eran precarios e informales en los barrios.

El proceso de reurbanización tuvo entre sus objetivos la integración social; en este sentido, las obras de infraestructura fueron acompañadas por distintas políticas en torno a las dimensiones económica, educativa y ambiental. En relación a la dimensión económica, se planificó que los edificios que se están construyendo en los barrios, estén diseñados en sus plantas bajas de tal modo que sean locales, ya sea para que vecinos pongan sus comercios o bien empresas instalen allí su sucursal. Además, se planificaron capacitaciones para la gestión de emprendimientos destinada a vecinos, y se pasó por un proceso de formalización de ferias vecinales y emprendimientos gastronómicos.

En cuanto a la dimensión educativa y sanitaria, en el Barrio 20 se construyó una escuela y un centro de salud, mientras que en Barrio Rodrigo Bueno (ver figura 6) y Barrio Playón se construyó un centro de salud en cada uno. La edificación de estas instituciones públicas responde a demandas de los vecinos planteadas en las “Mesas de gestión participativa”, con articulación al gobierno de CABA para su implementación.

Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2022)

Figura 6 Centro de salud en Barrio Rodrigo Bueno

En relación a la dimensión ambiental, como es el objeto principal de este artículo, es el eje en el que se pondrá más atención y se realizará una descripción más detallada en el siguiente apartado.

4. Políticas ambientales en barrios populares informales

La dimensión ambiental en el marco del proceso de reurbanización del barrio emergió casi como una necesidad, cuando la ejecución de las obras de infraestructura estaba avanzada. Como la cuestión ambiental cada vez fue tomando mayor relevancia y lugar en las políticas de reurbanización, se inauguraron espacios propios de planificación y seguimiento con vecinos, mediante mesas ambientales. A partir del análisis sobre las cuestiones que emergían de estas mesas, se pudo observar tres ítems en los que se centraban los debates: procesos de reurbanización con primacía de cemento contribuyendo a concentración de temperaturas altas; reorganización de gestión de residuos debido al ensanchamiento y apertura de calles; forestación, dada la falta de árboles y plantas en espacios públicos y en los domicilios.

A los efectos de organizar y tematizar las políticas ambientales implementadas en los barrios, a continuación se presentan las acciones bajo tres divisiones: la primera relativa a infraestructura verde, la segunda en torno a la gestión de residuos y la tercera sobre forestación.

4.1. Ambientalizar pasajes

Uno de los hitos de mayor relevancia en los procesos de reurbanización fue la apertura de pasajes (ver figura 7), es decir, la demolición de viviendas ya desocupadas para permitir mayor ventilación en el barrio y en las viviendas a los efectos de disminuir el hacinamiento y abonar a mayor circulación de los habitantes. No obstante, a medida que se fueron abriendo los pasajes se observó la preminencia de cemento y la ausencia de vegetación. Esta situación tuvo un doble impacto, tanto en los vecinos como en los funcionarios. Por un lado, el rechazo estético visual que provocaba ver estos pasajes, ya que daba la sensación de aridez; por otro, las altas temperaturas que se concentraban en esos espacios debido a que predominaba el asfalto, que concentra calor, así como por la falta de lugares para evitar los rayos del sol (APrA, 2020).

La observación de la situación, tanto por parte de los gestores públicos como de los vecinos, la inserción de la temática ambiental en el barrio por medio de las mesas ambientales que se iniciaron en 2021, la llegada al barrio de distintos programas de concientización y las posibilidades de intervenciones por medio de financiamiento externo, permitieron la incorporación de infraestructura verde en los pasajes. La implementación de pérgolas con vegetación en los pasajes fue un proceso participativo en conjunto entre gestores del IVC, equipo de International Climate Initiative (IKI) y vecinos. En primera instancia se debatió en torno a qué acciones realizar en el barrio, y luego de diversas propuestas, se decidió por las pérgolas con vegetación. En segundo lugar, se evaluaron cuestiones técnicas en torno a normativas, permisos, acceso de vehículos, entre otras cuestiones. En tercer momento, se implementó la infraestructura verde, que consistió en la construcción de la pérgola y su instalación en el pasaje. A los efectos de crear un impacto económico en el barrio, para este trabajo fue contratada una organización del barrio.

La infraestructura verde tuvo buena recepción en los vecinos. Incluso, en una recorrida con referentes del barrio, éstos comentaron que niños de un jardín cercano realizan actividades de cuidado, plantación y riego de plantines en el pasaje. La experiencia de un pasaje del Barrio 20 tiene como objetivo la replicación en otros pasajes del mismo barrio, así como de otros que están en proceso. Asimismo, la experiencia de ambientalizar pasajes y calles de barrios populares queda como precedente para tener en cuenta en próximos procesos de reurbanización tanto en CABA como en otros barrios.

4.2. Organizar la disposición de residuos

Otro de los hitos de mayor demanda en los barrios en torno a la cuestión ambiental es la gestión de residuos sólidos urbanos. La gestión de residuos en los barrios populares informales suele ser compleja y problemática. Los motivos son variados y particulares en cada barrio. No obstante, hay elementos que suelen atravesar a todos los barrios populares informales.

Una de las problemáticas más habituales de la gestión de residuos en estos barrios es la traza urbana irregular, que se traduce en calles angostas, curvas poco accesibles para camiones de recolección de residuos, ocupación de las calles por parte de los vecinos con carros, piletas, tachos de aguas, entre otros (ver figuras 9 y 10).

En diciembre de 2021, por medio de financiamiento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), se contrató a un equipo de tres especialistas ambientales para la organización de la gestión de residuos en los barrios populares informales en procesos de reurbanización. Como primera medida, el equipo realizó un diagnóstico de la situación:

1. Registró la cantidad de contenedores de residuos y la georreferenciación para saber su distribución.

2. Realizó observación y georreferenciación de puntos críticos, es decir, espacios en los que se desechan residuos por fuera de los contenedores.

3. Ubicó cestos papeleros en las calles angostas a las que los camiones de recolección no tenían acceso

4. Realizó un mapeo de actores para conocer qué organizaciones y empresas realizan tareas de limpieza en los barrios, frecuencias y competencias de cada una.

A partir del análisis de la información, el equipo de especialistas diagramó acciones para la organización de la gestión de residuos. Entre las acciones más significativas, instó a que se realicen dos recorridos de recolección de residuos por día3 en Barrio 20, debido a los pocos contenedores que había y los desbordes que se producían (ver figura 11), en particular por las mañanas, cuando buena parte de los habitantes sacaban sus residuos.

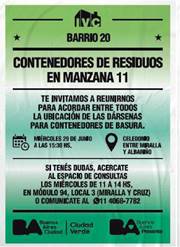

Adicionalmente, se evaluaron espacios posibles para ubicar contenedores de residuos, y de este modo, mermar la concentración de residuos en pocos lugares y su consecuente desborde. La evaluación de espacios consistió, primero, en ver zonas del barrio que se encontraban lejos de contendores, y segundo, en buscar espacios en los que entre un contendor. Una vez realizadas estas dos evaluaciones, se validó la cuestión técnica y la social. La cuestión técnica consistía en presentar la propuesta a la empresa de recolección de residuos para ver si sus camiones tenían acceso al lugar y al área de obras, para aprobar si allí no estaba prevista alguna intervención. Si la propuesta pasaba estas validaciones, se procedía a la validación social, que consistía en reuniones con vecinos para proponer la puesta de contenedores y consensuar con ellos dónde ubicarlos. Las reuniones con vecinos se realizaron en las calles (ver figura 12) y la convocatoria se hacía tanto mediante folletería (ver figura 13) como por difusión digital, así como mediante anuncio en las mesas ambientales en las que los referentes cumplían la tarea de avisar a sus vecinos.

Fuente: Instituto de Vivienda (2022).

Figura 12 Reunión con vecinos para acordar ubicación de contenedores

El acuerdo con los vecinos era fundamental, ya que sin ese paso no era posible que la política se sostuviera. En el proceso de aprendizaje se probó la instalación de contenedores de residuos en espacios sin previa reunión o con el acuerdo de la mayoría de los presentes, pero no de la totalidad, y el resultado fue el corrimiento de estos contenedores por los propios vecinos hacía otras calles.

El acuerdo por la ubicación de los contenedores de residuos con los vecinos no era la única estrategia utilizada, ya que quienes se acercaban a las reuniones era una porción pequeña del total de habitantes. Adicionalmente a las reuniones, se realizaba concientización puerta a puerta llevando folletos y explicando la importancia de llevar los residuos a los contendores, evitando arrojarlos fuera de ellos. La mayor dificultad para evitar el arrojo de residuos por fuera de los contenedores ocurría cuando los contenedores eran movidos y alejados de los espacios en los que solían estar. Los movimientos de contenedores de residuos son habituales en los barrios en procesos de reurbanización, porque se encuentran en constante construcción e instalación de servicios públicos. Para estos casos, en primera instancia se colgaba cartelería que pedía llevar los residuos hasta el contenedor más cercano (ver figura 14). Aunque ésta no era la estrategia más eficiente, se complementaba con la presencia de especialistas ambientales y promotores en el lugar donde estaban los contenedores, para evitar el arrojo de residuos y dirigir a los vecinos al contenedor más cercano (ver figura 15).

Fuente: Instituto de Vivienda (2023).

Figura 14 Cartel que se colgaba en espacios donde había contenedores de residuos

La reorganización de la gestión de residuos sólidos urbanos requirió del trabajo sostenido de un equipo de especialistas por dos años, aproximadamente.

En el transcurso de ese tiempo se fue observando las mejores opciones en la disposición de residuos por parte de los vecinos, la concientización que había sobre el arrojo y la responsabilidad individual con el barrio para el mantenimiento de la higiene urbana.

4.3. Forestar los barrios populares informales

Los barrios populares informales se caracterizan por la escasez de árboles en sus territorios. La causa principal es la falta de espacio en las calles y en las casas; no obstante, no es el único motivo, sino que se suma a otras cuestiones, como falta o dificultad de acceso al agua para el riego y percepciones negativas hacia los árboles por parte de algunos vecinos. La percepción negativa se fundaba en tres motivos: primero, por la pérdida de espacio para estacionar autos, carros o poner piletas; segundo, por la suciedad que pueden provocar los árboles, como por ejemplo las heces caninas; tercero, por la percepción de inseguridad que les produce a algunos vecinos las sombras y la posibilidad de refugios para ladrones.

Al igual que la estrategia planeada en torno a la gestión de residuos, se realizó lo mismo en lo respectivo al arbolado. Para la planificación de la forestación, por medio del crédito internacional de la CAF se contrató a un especialista en árboles y, en conjunto con el equipo de especialistas ambientales del IVC, se realizó un diagnóstico.

1. Se registró, georreferenció y fotografío espacios en los que había arbolado público y canteros vacíos.

2. Se articuló con el área de arbolado del gobierno de CABA la adquisición de ejemplares para plantar y los elementos necesarios, como tutores4, protectores basales5, barreras antihormonas6 y sustrato7

3. Se planificó un abordaje de concientización sobre la importancia de los árboles mediante charlas, folleterías, concurso fotográfico y capacitaciones en torno a la temática (ver figura 16).

4. Se implemento un sistema de padrinazgo de los árboles con el objetivo de crear responsabilidad en los vecinos en torno al cuidado de los ejemplares plantados.

El resultado de las políticas de forestación en los barrios fue exitoso, porque los vecinos participaron en las plantaciones y tomaron el compromiso del cuidado. El seguimiento que se realizó mostró un grado mayor de supervivencia de los ejemplares en comparación a otros años en los que no se implementaban acciones de padrinazgo y concientización en torno a la forestación.

5. Reflexiones ambientales

A lo largo del artículo se ha presentado cómo es la implementación de políticas ambientales en barrios populares informales de CABA, con el objetivo de dar cuenta de las particularidades que adquieren las políticas públicas en estos barrios, y en particular las políticas ambientales. Más allá de las especificidades de hacinamiento y de precariedad de servicios, lo central en el análisis es la participación ciudadana como garantía de legitimidad y sostenimiento de la política. Este rasgo participativo y fundamental de la política en los barrios populares informales lo diferencia de los barrios formales en los que la política se implementa sin participación vecinal, en general.

La particularidad de participación ciudadana en los barrios populares informales en CABA puede relacionarse con múltiples motivos. En primer lugar, se puede mencionar la presencia de referentes barriales que cuentan con importante poder dentro de los barrios (Besana, 2021;Elizondo y Zarazaga, 2023) y de alguna manera funcionan como mediadores y custodios de los barrios para la implementación de políticas públicas. En general, en los barrios populares informales, los funcionarios o gestores de las políticas públicas deben coordinar acciones con los referentes. En segundo lugar, la irregularidad legal en el dominio de los suelos en donde, en general, los barrios populares informales se asientan (tierras fiscales, de privados o de ferrocarriles, entre otras) (Cravino, 2023), es decir que no son del Estado. La particularidad del dominio de la tierra restringe al Estado a intervenir de manera libre, como si fuera tierras propias o ciudad formal. Por ello, en los barrios populares informales la recolección de residuos, la higiene urbana y la conexión a servicios o son terciarizadas o se realizan con autorizaciones especiales para los casos. La restricción que tiene el Estado para actuar sobre esas tierras se traduce, en algunos casos, en la traslación de tareas hacía la población, en una suerte de “hazlo tú mismo” (Rose,1999), como es el caso del riego del arbolado en vía pública, la limpieza de las calles y la luminaria, entre otros. En tercer lugar, la precariedad que impera en estos barrios en lo urbano y en los servicios públicos, hace necesarios tratamientos particulares de las políticas y, en ese sentido, los conocimientos locales de la población que allí habita resultan fundamentales para la formulación y la implementación de políticas. En cuarto lugar, la participación ciudadana en estos barrios sirve, adicionalmente, como estrategia de agenciamiento y mayor concientización en torno a las políticas que se implementan, redundando en el sostenimiento y en su legitimidad.

Como se observó a lo largo del artículo, la participación ciudadana puede ser vista como un potenciador o como un obstáculo de las políticas públicas. Aquí se procuró enfatizar en los aspectos potenciadores de la participación de vecinos en las políticas ambientales; no obstante de ello, se resalta la importancia de la inversión para la implementación eficiente. Los barrios populares requieren de inversión en políticas ambientales por las particularidades infraestruc- turales, sociales y contaminantes que afectan a las poblaciones que se asientan en tierras irregulares, ya sea por riesgo de inundación, cercanía a basural o falta de arbolado, entre otros.