INTRODUCCIÓN

La automedicación (AM) se refiere al consumo de fármacos por parte de individuos para aliviar malestares menores o síntomas o leves sin la orientación o supervisión de un médico especializado. Aunque puede traer consigo beneficios económicos al evitar consultas y reducir costos comunitarios, también plantea riesgos importantes para la salud. Por ejemplo, el uso inadecuado de medicamentos puede ocasionar efectos secundarios graves y contribuir al desarrollo de resistencia bacteriana (1). En el ámbito positivo, la AM puede minimizar el ausentismo laboral al tratar síntomas menores de forma rápida. Además, si se práctica de manera responsable y con conocimiento, podría contribuir a una gestión eficiente de los recursos médicos, evitando el derroche de medicamentos y reduciendo la carga sobre el sistema sanitario (2).

En el contexto específico de la comunidad universitaria, particularmente entre los educandos de áreas vinculadas a la salud, la AM es una práctica frecuente. Esta tendencia se explica en gran medida por el profundo conocimiento que estos estudiantes adquieren sobre fármacos y patologías a lo largo de su formación académica. Este conocimiento, aunque empodera a los estudiantes para tomar decisiones autónomas sobre su salud, también plantea la necesidad de fomentar una cultura de responsabilidad y conciencia sobre los riesgos asociados con la automedicación AM (3).

En esta línea, diversos estudios internacionales y locales han revelado altas tasas de AM entre estudiantes de medicina y población en general. En contextos como India (4), Etiopía (5), Ghana (6), Francia (7), España (8), Colombia (9), Chile (10) y diferentes regiones de Perú, se ha encontrado que un porcentaje significativo de personas se automedica (3), lo que sugiere una tendencia global preocupante hacia esta práctica no supervisada, con posibles implicaciones negativas para la salud pública y la eficacia de los tratamientos médicos. Las razones pueden variar desde la dificultad para acceder a servicios médicos hasta el conocimiento adquirido sobre medicamentos durante la formación académica (11). Aspectos socioeconómicos, culturales y la percepción de gravedad de las enfermedades también influyen en la decisión de automedicarse (12), así como factores como la edad, sexo y estado civil (13).

Paralelamente, los estilos de vida (EV) individuales influyen significativamente en la automedicación. Estos EV, entendidos como modelos de conducta en grupos sociales, están intrínsicamente relacionados con la salud general (14). Diversos estudios han destacado diferencias significativas entre sexos en términos de EV y prácticas de salud, subrayando su complejidad (15).

De acuerdo a lo señalado en las líneas precedentes, se puede inferir que la frecuencia de automedicación es considerablemente alta, aunque las razones detrás de esta conducta no están bien definidas. Las posibles causas incluyen el fácil acceso a medicamentos, el conocimiento adquirido sobre fármacos durante la formación académica, así como influencias socioeconómicas y culturales. La situación ideal sería que los estudiantes adopten prácticas de uso responsable de medicamentes, con conciencia de los riesgos asociados con la automedicación.

Para abordar esta situación, la investigación se enfoca en identificar los factores asociados y los estilos de vida que influyen en la AM. A través del análisis de estos factores y la determinación de la frecuencia específica de la AM, se busca obtener una comprensión sobre esta práctica. Con esos conocimientos, se podrán diseñar estrategias educativas y preventivas dirigidas a promover un uso responsable de los medicamentos entre los estudiantes de Medicina Humana (MH) de la Universidad Nacional de Cajamarca (UNAC).

En tal sentido, surge la interrogante ¿cuáles son los factores asociados y los estilos de vida que influyen en la automedicación en educandos de MH de la UNAC?, lo cual condujo a plantear como objetivo de esta pesquisa indagar en los factores asociados y estilos de vida que influyen en la automedicación en educandos de Medicina Humana de la UNAC, considerando aspectos demográficos-culturales, sociales y económicos. Asimismo, se pretende determinar la frecuencia específica de la automedicación en educandos de MH y describir otros factores intervinientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, analítico, correlacional y transversal en educandos de MH de la UNAC. Para la recopilación de datos se aplicaron dos cuestionarios procedentes de dos tesis previas para evaluar la correlación entre “EV” y “Automedicación” en educandos de medicina de una Universidad al Norte del Perú. El cuestionario EV desarrollado por Walker, Sechrist y Pender en 1995, consta de 37 ítems distribuidos en 5 dimensiones: actividad física, salud con responsabilidad, nutrición saludable, gestión de tensiones y relaciones interpersonales. Se empleó una escala de valoración tipo Likert con términos como “Nunca”, “Algunas veces”, “Frecuentemente” y “Siempre” cuantificados con valores numéricos del 1 al 4. La puntuación total se dividió en dos categorías: saludable (116-184 puntos) y no saludable (46 a 115 puntos). Se obtuvo un Alfa de Cronbach 0.943 para la escala total y entre 0.793 y 0.872 para las subescalas, demostrando alta confiabilidad. La validación se realizó en Lima, Perú, con la participación de expertos en áreas relacionadas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El cuestionario “Automedicación” creado por Espilco y Félix en 2020, consta de 16 ítems divididos en las categorías “Factores” (9 ítems) y “Automedicación” (7 ítems). La prueba de Alfa de Cronbach arrojó un valor de 0.750, indicando la confiabilidad del instrumento. La recopilación de datos se realizó durante los dos primeros meses de 2024, mediante un cuestionario virtual compuesto por 6 secciones: correo electrónico, factores demográficos-culturales, sociales, económicos, AM y EV.

En lo referente a la población de estudio, estuvo conformada por 350 discentes de primero a sexto año. Empleando el software "Epi Info" para muestras finitas, se calculó un diseño muestral de 100 educandos seleccionados de manera conveniente, con un nivel de confianza del 90%, una frecuencia prevista del 89% y un margen de error del 5%.

Se aplicó la estadística descriptiva para explorar las características del grupo de estudio mediante el análisis de frecuencias y la inferencial para examinar la relación entre las variables mediante la prueba de Chi cuadrado, con un nivel de significancia establecido en "p" < 0.05. El análisis se realizó con el software estadístico InfoStat/L.

La participación en el estudio se basó en la libre voluntad de los participantes, quienes recibieron información científicamente validada. Se garantizó la privacidad de toda la información recolectada y se evitó cualquier conflicto de intereses. El proyecto fue financiado únicamente por los autores y tuvo fines académicos. Asimismo, se respetaron los derechos de autor de la información empleada en este trabajo

RESULTADOS

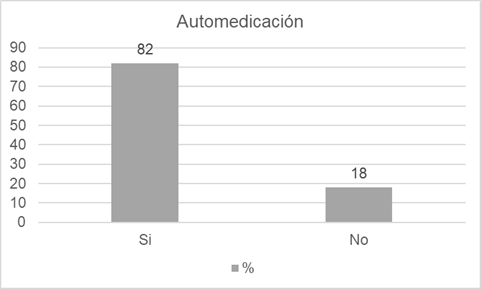

En esta sección, se presentan los resultados obtenidos del estudio sobre automedicación en educandos de Medicina Humana de la UNAC durante el primer trimestre del 2024. La Figura 1 resume la prevalencia de la automedicación en esta población estudiantil

Como se puede observar, la Figura 1 muestra la prevalencia de automedicación entre los educandos de MH de la UNAC durante el primer trimestre del 2024. Se observa que el 82 % de los discentes encuestados indicaron practicar la automedicación, mientras que el 18 % restante reportó no hacerlo. Estos resultados revelan una tendencia significativa hacia la automedicación en esta población estudiantil.

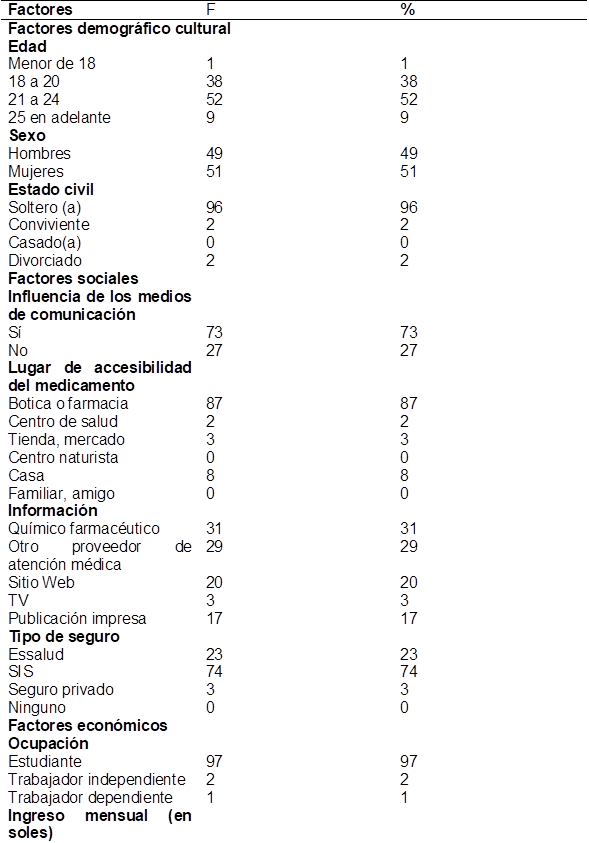

Seguidamente, la Tabla 1 muestra la distribución de diferentes factores demográfico-culturales, sociales y económicos entre los participantes del estudio, lo cual proporciona una visión detallada de los elementos asociados a la automedicación en la muestra objeto de estudio.

En la Tabla 1, se destaca que el grupo etario más representado es el de 21 a 24, con un 52 %, mientras que el estado civil mayoritario es "soltero (a)" con un 96 %. Asimismo, el 73 % mencionó que los medios de comunicación influyen en su elección, el 87 % tiene acceso a boticas y farmacias, el 31 % recibe información de químicos farmacéuticos, y el 74 % cuenta con el seguro tipo SIS. Por último, el 92 % tiene un ingreso económico menor de 1000 soles.

Después de analizar los factores demográfico-culturales, sociales y económicos asociados a la automedicación, se pasó a examinar la relación entre dichos factores y la práctica de automedicación en la muestra de educandos de Medicina Humana de la UNAC, los cuales se presentan en la Tabla 2.

En la Tabla 2, se destaca que el 82 % de los estudiantes se automedica, siendo los jóvenes entre 18 y 24 años los más representativos en esta práctica en los últimos 5 meses. En relación al sexo, se nota una diferencia en la automedicación, el 39 % de los hombres se automedica, mientras que en las mujeres esta cifra es del 43 %. Por otro lado, el porcentaje de quienes no se automedican es del 10 % en hombres y del 8 % en mujeres. El estado civil se identifica como un factor cultural y demográfico significativo, debido a la significancia estadística encontrada (p=0.0205). Este resultado resalta que la mayoría de los estudiantes automedicados son solteros, lo cual sugiere una asociación entre el estado civil y la práctica de automedicación.

En cuanto a los factores sociales, se destaca que el 76.8 % de los estudiantes señaló que los medios de comunicación influyen en su decisión de automedicarse, y la mayoría acude a boticas o farmacias para obtener los medicamentos necesarios. Además, un porcentaje significativo representado por el 37.8 %, obtiene información sobre los fármacos de los boticarios o químicos farmacéuticos, seguido por otro personal de salud y, en menor medida, por internet. Con relación a la posesión del seguro SIS, el 78 % de los estudiantes automedicados cuenta con este tipo de seguro.

Finalmente, en relación con los factores económicos, el 97.6 % de los estudiantes que se automedican se dedican exclusivamente a actividades académicas. Asimismo, el ingreso económico tiene un impacto notorio en la automedicación, pues el 98.7 % de aquellos que se automedican tienen un ingreso mensual inferior a 1000 soles.

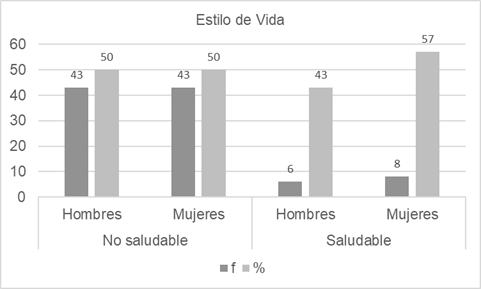

Tras explorar los factores asociados a la automedicación, en la Figura 2 se ofrece una representación visual de los estilos de vida de los educandos de medicina humana de la UNAC

En la Figura 2, se evidencia que el EV no saludable prevalece significativamente con un 86 %, y esta tendencia se mantiene equitativa entre hombres y mujeres. En contraste, el estilo de vida saludable representa solo el 14 %, siendo más común entre mujeres con un 57.15 %.

Continuando con el análisis, la Tabla 3 proporciona una visión de la relación entre los diferentes estilos de vida y la automedicación durante el primer trimestre del 2024, ofreciendo una perspectiva más completa sobre este tema.

En la Tabla 3, se muestra que el 86.58 % de quienes se automedican tienen un EV no saludable, mientras que solo el 16.6 % de los que no se automedican llevan un EV saludable.

DISCUSIÓN

La automedicación se presenta como una preocupación recurrente a nivel global entre los estudiantes de MH, como lo demuestran varios estudios realizados a lo largo del tiempo. La tasa media de esta práctica supera el 70 % en los resultados encontrados hasta ahora. En el contexto de este estudio, se ha identificado una relación significativa entre las variables de estado civil, lugar de adquisición del medicamento, fuente de información y el ingreso económico mensual de cada estudiante con la AM.

La relación entre estado civil y automedicación, refleja que el 80 % de los solteros participantes se automedican, respaldando la relevancia del estado civil según los estudios de Ccahuana (16) y Paredes (13). Sin embargo, esto contrasta con el hallazgo de Marwa (17), quien no encontró una conexión significativa entre el estado civil y la AM.

En cuanto al factor social, se destaca que el 80 % de los participantes obtiene sus medicamentos en boticas seguido de un 3 % en tiendas o quioscos, esta distribución indica una correlación estadística entre el lugar de adquisición del medicamento y la automedicación. Esta tendencia es estimulada por la gran variedad de medicamentos disponibles sin receta, así como por las cadenas de boticas que desvían el acceso adecuado a medicamentos seguros y de calidad, como señala Jarvis (18), contribuyendo al fenómeno de la automedicación, además depositando su confianza en individuos sin formación en medicina o con pocos conocimientos en farmacología (19). Además, Hernández (20) menciona que muchos pacientes ya no acuden a un establecimiento médico, sino que los farmacéuticos asumen el rol del médico al tratar las dolencias de los pacientes. Estos resultados se asemejan al estudio de Villoslada (21), que revela que el 83 % de los encuestados obtiene sus fármacos en boticas, y que el 55 % incluso compra medicamentos bajo la orientación del farmacéutico.

Otro factor asociado que muestra una relación con la práctica de la automedicación es la fuente de información sobre sobre esta práctica que los estudiantes realizan. Se observa que el 31 % de los discentes que se automedican obtuvieron la información de un químico farmacéutico. Esta relación significativa entre la información recibida y la automedicación ha sido confirmada por Rosales (22), quien identificó que el 74 % de los estudiantes que se automedicaban afirmaron haber recibido información de un químico farmacéutico. Estas cifras superan los hallazgos obtenidos en este estudio, lo cual podría explicarse por la mayor proximidad entre los estudiantes y el personal químico farmacéutico en estas universidades, debido a la naturaleza de las carreras estudiadas, que requieren una interacción frecuente con dichos especialistas para discutir temas relacionados con medicamentos.

No obstante, se observa una diferencia en el estudio de Reque (23), en el que el 72 % de los estudiantes recibieron información de prospectos, libros e internet; lo que sugiere que la mayoría de los discentes se informaron a través de recursos digitales y literarios debido a la modalidad de enseñanza a distancia durante la pandemia, en contraste con la interacción presencial más comúnmente asociada con químicos farmacéuticos en estudios de farmacia y bioquímica.

Respecto a la asociación que existe entre el ingreso económico mensual y automedicación, el 92 % de los participantes que percibe un ingreso inferior a 1000 soles se automedica, mientras que el 88,4 % de estos realiza esta práctica. Por otro lado, aquellos con un ingreso mayor a 2000 no practican la automedicación. Estos hallazgos coinciden con el estudio de Rosales (22), donde el 76,9 % de los encuestados con ingresos bajos también se automedicaban. En consonancia, el estudio de Ruiz (3), reveló una tendencia similar entre estudiantes de MH con ingresos económicos limitados y la automedicación. Estos resultados indican que el nivel de ingresos económicos es un factor importante en la decisión de automedicación, posiblemente debido a las limitaciones económicas que dificultan el acceso a una atención médica privada integral.

En la presente investigación se evidencia que no hay una relación significativa entre la edad y la AM, lo cual contrasta con los hallazgos de Bravo (11) quien encontró que los estudiantes menores de 24 años eran más propensos a la automedicación. Además, respecto al sexo, se encontró un resultado similar al estudio de Hernández (20), quién señala que esta variable no es relevante en la automedicación. Sin embargo, el estudio de Bravo (11), reveló que el sexo masculino tiene una mayor tendencia a la automedicación en la región Lambayeque.

Por otro lado, en este estudio no se halló relación significativa entre la influencia de los medios de comunicación y AM, hallazgos similares a los obtenidos por Zevallos (24) en su estudio en Chimbote. Además, tanto el tipo de seguro y ocupación no influyen de manera significativa en la práctica de automedicación, resultados que concuerdan con los obtenidos por Rosales (22) en su investigación realizada en Chimbote y por Zevallos (24) en la misma ciudad.

En relación con el nivel de EV de los estudiantes, este no muestra una influencia relevante en la automedicación, contrastando con los resultados de Touriz (14), quien demostró la existencia relevante de diferencias relevantes entre ambos sexos en ámbitos sociales, clínicos y EV y automedicación.

Por último, con respecto al factor estilo de vida y su relación con la automedicación, se ha encontrado en nuestro estudio que, aunque el estilo de vida no saludable es predominante, este no se muestra como un factor relevante al momento de realizar la práctica de la automedicación. Hasta el momento, no existen estudios pasados completos que aborden detalladamente esta relación.

CONCLUSIONES

Los factores asociados a la AM, abordados en este estudio, incluyen aspectos demográficos-culturales, sociales y económicos. Se ha observado una alta prevalencia de automedicación, alcanzando un 82%. No obstante, no se halló una relación significativa entre el nivel de estilo de vida y la práctica de automedicación en este contexto particular.

La automedicación, especialmente cuando se convierte en un hábito frecuente, puede llevar a la dependencia de ciertos medicamentos. Los pacientes pueden desarrollar una relación tanto psicológica como física con el medicamento, confiando en él para aliviar sus síntomas sin la supervisión de un profesional médico. Estos hallazgos resaltan la importancia de promover prácticas de salud responsables y la necesidad de concienciar sobre los riesgos asociados con la automedicación.

CONFLICTO DE INTERESES.

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo científico.

FINANCIAMIENTO

Los autores declaran si recibieron financiamiento

AGRADECIMIENTO

Los autores reflejan el esfuerzo y el aporte que las personas aportaron al desarrollo del presente artículo científico.